Erstmals Streik in Kölner Ford-Werken

Bei den fast hundert Jahre alten Kölner Ford-Werken kommt es erstmals zu einem Streik. Die Protestaktion gegen einen geplanten Stellenabbau an dem Standort mit 11.500 Beschäftigten soll am Mittwochmorgen (14. Mai) beginnen und bis Ende der Nachtschicht am Donnerstagmorgen dauern, wie die IG Metall mitteilte.

Das Management möchte bis Ende 2027 2900 Arbeitsplätze streichen, um Kosten zu senken. Dagegen läuft die Gewerkschaft Sturm. Sie wirft der Firmenspitze eine Konzeptlosigkeit vor, die den Fortbestand der traditionsreichen Ford-Deutschlandtochter gefährde. Die IG Metall setzt sich für einen Sozialtarifvertrag ein, der hohe Abfindungen und finanzielle Sicherheiten für die Belegschaft vorsieht.

Urabstimmung ergibt hohe Zustimmung!

Im März und April hatte es bereits Warnstreiks gegeben, danach blieben die Verhandlungen festgefahren. Daraufhin führte die IG Metall in der vergangenen Woche erstmals eine Urabstimmung bei den Ford-Werken durch. 93,5 Prozent der bei Ford tätigen IG-Metall-Mitglieder erklärten sich in der Befragung bereit für Streiks, um den Druck auf das Management zu erhöhen und ihre Forderungen durchzusetzen. «Es ist Zeit für den Arbeitgeber, sich zu bewegen und eine Gesamtlösung für die Belegschaft in Köln hinzubekommen», sagte der Betriebsratschef von Ford Deutschland, Benjamin Gruschka.

Die Einflussmöglichkeiten des deutschen Managements der Ford-Werke GmbH sind begrenzt, da das Unternehmen letztlich abhängig ist von seiner US-Konzernmutter. Der Mutterkonzern hat unlängst eine Art Bürgschaft aufgekündigt und damit den Druck auf die Deutschlandtochter erhöht.

Autogeschäft ist Sorgenkind für US-Mutterkonzern: Der US-Konzern Ford ist stark im Geschäft mit Pick-ups und Nutzfahrzeugen wie dem Transporter Transit. Das auf Europa fokussierte Autogeschäft ist aber nur ein Nebenarm des US-Herstellers, der damit seit langem Verluste macht. Jahrzehntelang war der in Köln hergestellte Kleinwagen Ford Fiesta zwar ein Verkaufserfolg, doch das Blatt wendete sich allmählich. 2023 wurde dessen Produktion eingestellt.

Der Konzern fertigt in Köln mittlerweile zwei Elektroautos, deren Verkauf deutlich unter den Erwartungen blieb. Investitionen über knapp zwei Milliarden Euro in die neue Elektroauto-Produktion zahlten sich bislang nicht aus. Der Ford-Anteil an den neu zugelassenen Autos in Deutschland lag Behördenzahlen zufolge 2024 nur noch bei 3,5 Prozent und damit 1,5 Prozentpunkte niedriger als 2022. Die Ford-Werke bekommen von der US-Mutter zwar mehrere Hundert Millionen Euro für weitere Investitionen in einem Zeitraum von vier Jahren, nach Einschätzung von Branchenfachleuten ist das aber viel zu wenig.

Von den 11.500 Ford-Mitarbeitern in Köln sind nach Gewerkschaftsangaben etwa 4500 in der Fertigung und 3500 in der Produktentwicklung tätig. In einem Ersatzteilzentrum sind circa 1700 Menschen beschäftigt. Hinzu kommen noch die Verwaltung und andere Bereiche.

In den vergangenen Monaten hatte es in Teilen der Produktion zeitweise Kurzarbeit gegeben, diese Phase ist Ende Mai beendet worden. Die Auswirkungen der Streiks auf die Kölner Ford-Werke dürften gravierend sein, da die allermeisten Mitarbeiter Gewerkschaftsmitglieder sind und der Unmut über die aktuelle Situation groß ist in der Belegschaft.

Experten sind skeptisch!

Nach Einschätzung von Branchenfachleuten hat Ford mit seinem Pkw-Geschäft in Europa eine düstere Zukunft. «Die Lage ist schlecht und die Perspektive noch schlechter», sagt der Direktor des Bochumer Autoinstituts CAR, Ferdinand Dudenhöffer. «Ford ist im Pkw-Bereich zu klein, als dass es in Europa ertragreich arbeiten könnte - das ist jetzt so und das wird sehr wahrscheinlich auch künftig so sein.» Die verkauften Stückzahlen seien zu gering und die Personalkosten zu hoch. Ford verliere in Deutschland und Europa schon seit langem Marktanteile. «Ford schrumpft und schrumpft.»

Es gebe zwei Lösungen, so Dudenhöffer: Der US-Mutterkonzern könnte sein europäisches Autogeschäft verkaufen. «Dann wäre man das Problem los.» In Köln könnte die Autoproduktion erhalten bleiben, die Entwicklungsabteilung und Verwaltungsbereiche würden hingegen in die Zentrale des Käufers abwandern. Der zweite Lösungsweg wäre, mit einem anderen Autobauer ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen und dadurch auf höhere Stückzahlen und niedrigere Kosten zu kommen. «Dann wird man vielleicht endlich wettbewerbsfähig», sagt Dudenhöffer. Ein möglicher Partner wäre Renault.

Der Direktor des Center of Automotive Management, Stefan Bratzel, sieht noch einen dritten Weg. «Der US-Mutterkonzern müsste Milliarden in die Entwicklung und Produktion neuer Elektroautos und in eine Aufwertung des Markenimages stecken.» Die Ford-Zentrale in den USA müsste eine Entschlossenheit an den Tag legen, die sie in den vergangenen Jahren habe vermissen lassen.

Für seine zwei Elektroauto-Modelle in Köln kauft Ford zentrale Bauteile von Volkswagen. «Die Wertschöpfung für Ford ist dadurch nicht sehr tief, was das Geschäft wenig attraktiv macht», sagt Bratzel. Ford habe zu spät und dann auch nur mit halber Kraft auf das Thema E-Mobilität gesetzt. Die Perspektive für Ford in Europa sei auch deshalb schlecht, da der Wettbewerb in Europa noch zunehmen werde - chinesische Anbieter drängten auf den Markt.

(Text: Wolf von Dewitz, dpa)

Textile Dienstleister für Lohnerhöhung, die sich gewaschen hat

Mit der Forderung nach 6 Prozent mehr Geld und einer besseren Altersteilzeit startet die IG Metall in die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten bei Textilen Dienstleistern. Das beschloss der IG Metall-Vorstand am 29. April. In der Branche arbeiten bundesweit 23.000 Beschäftigte, die etwa in industriellen Wäschereien Berufskleidung reinigen. Über die Hälfte ist direkt tarifgebunden.

„Durch eine hohe Fluktuation und Preissteigerungen fühlen sich die Kolleginnen und Kollegen selbst durch die Mangel gedreht. Jetzt ist die Zeit der Unternehmen zu einem wertigen Bekenntnis zu ihren Beschäftigten“, sagt IG Metall-Verhandlungsführerin Miriam Bürger. Ein Mindestbetrag von 180 Euro soll Beschäftigte mit Monatslöhnen unter 3.000 Euro überproportional besserstellen. Zudem fordert die Gewerkschaft, die Möglichkeit für tarifliche Altersteilzeit zu erhalten und auszubauen.

IG Metall-Verhandlungsführerin Miriam Bürger zufolge geht es den Unternehmen trotz Unsicherheiten gut bis sehr gut. Sie rechneten mit stabilen bis wachsenden Umsatz- und Renditezahlen. Ein großes Problem sei jedoch der Fach- und Arbeitskräftemangel mit vielen unbesetzten Stellen und einer hohen Personalfluktuation.

Laut einer Befragung der IG Metall unter den Beschäftigten der Branche führt der Arbeitskräftemangel bei 85 Prozent zu erhöhtem Stress und Krankheit. Für 60 Prozent ist ein Jobwechsel weg von ihrem Unternehmen ein Thema. 87 Prozent fordern bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen, um Nachwuchs zu gewinnen. Für ältere Beschäftigte fordern 83 Prozent mehr Plätze für Altersteilzeit.

Miriam Bürger: „Schon im eigenen Interesse müssen die Unternehmen ihre Branche und Arbeitsbedingungen attraktiver machen. Die Beschäftigten brauchen eine Entgelterhöhung, die sich gewaschen hat!“

Die erste Tarifverhandlung findet am 6. Mai 2025 in Frankfurt statt. Mit dem 31. Mai endet die tarifliche Friedenspflicht. Ab dem 1. Juni 2025 sind somit Warnstreiks möglich.

(Text: IG Metall)

Mehr Geld und flexible Zeit lösen Tarifkonflikt

Seit fünf Wochen machen mehr als 24.000 Beschäftigte in Kfz-Werkstätten und Autohäusern bundesweit Druck mit Warnstreiks. Seit dem frühen Dienstagmorgen (6. Mai) gibt es eine erste Lösung im Tarifstreit: Die Beschäftigten im niedersächsischen Kfz-Handwerk erhalten in zwei Schritten 5,6 Prozent mehr Geld. Zusätzlich erhalten sie die Möglichkeit, fünf Tage extra frei zu nehmen. Darauf einigte sich der IG Metall-Bezirk Niedersachsen-Sachsen-Anhalt mit den Arbeitgeberverbänden.

IG Metall-Tarifvorständin Nadine Boguslawski sagte: „Die Tarifeinigung zeigt: Wir brauchen keine von der Politik geplante Abschaffung des Acht-Stunden-Tages. Im Gegenteil: Die Betriebe und Beschäftigten brauchen tariflich flexible Arbeitszeiten, die auf Entlastung und Arbeitgeber-Attraktivität zielen. Die neuen fünf Tage Auszeit sind ein richtiges Signal für ein erstes Umdenken im Handwerk angesichts von Arbeits- und Fachkräftemangel.“ Mit dem neuen Tarifvertrag „WorkFlex+“ können Beschäftigte im Kfz-Handwerk künftig Geld in Zeit wandeln. Sie haben damit die Option auf jährlich bis zu fünf zusätzliche freie Tage.

Reallohnsteigerung für Beschäftigte, für Azubis überproportional mehr!

Die Einigung beim Geld ist laut Boguslawski eine „gute Nachricht für mehr Reallohn“. Konkret erhalten die niedersächsischen Kfz-Beschäftigten Entgeltsteigerungen von 2,3 Prozent ab dem 1. Juli 2025 und weitere 3,3 Prozent ab dem 1. August 2026. Auszubildende erhalten mit einer um 80 Euro höheren Vergütung ab 1. August 2025 überproportional mehr, ab 1. August 2026 weitere 3,3Prozent.

Die Tarifverhandlungen in den restlichen IG Metall-Bezirken gehen weiter. Boguslawski: „Bundesweite Aktionen und Solidarität haben den Abschluss in Niedersachsen möglich gemacht. Wir rufen die Arbeitgeber in den anderen Tarifgebieten auf, dem Beispiel zu folgen. Das Arbeits- und Fachkräfteproblem lässt sich nur mit guten Tarifverträgen lösen.“

Im Kfz-Handwerk arbeiten bundesweit insgesamt 430.000 Beschäftigte. 91.000 profitieren von der Tarifbindung und einem Tarifvertrag der IG Metall.

(Text: IG Metall)

Manager-Gehälter überdurchschnittlich stark gestiegen

Die Gehälter der Spitzenmanager in den umsatzstärksten Unternehmen Deutschlands haben in den letzten fünf Jahren deutlich zugelegt. Sie stiegen nach Berechnungen der Entwicklungsorganisation Oxfam 30 mal so stark wie die Reallöhne aller Angestellten, die im gleichen Zeitraum nur leicht zulegten.

Der Analyse zufolge verdienten die Vorstandsvorsitzenden 2024 im Mittel (Median) rund 4,4 Millionen Euro und damit inflationsbereinigt 21 Prozent mehr als noch 2019.

Der durchschnittliche Reallohn aller Beschäftigten in Deutschland hat zwischen 2019 und 2025 dagegen nur um 0,7 Prozent zugelegt, wie aus Zahlen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hervorgeht. Die Entwicklung des Reallohns gibt dabei die tatsächliche Kaufkraft an - die hohe Inflation der vergangenen Jahre wird dabei vom Anstieg der nominalen Löhne abgezogen.

Ungleichheit laut Oxfam «Gefahr für unsere Demokratie»! Oxfam forderte die Bundesregierung dazu auf, besonders hohe Einkommen stärker zu besteuern und eine Vermögenssteuer einzuführen. Die Gehälter der Vorstandsvorsitzenden seien «völlig losgekoppelt von der Lohnentwicklung normaler Beschäftigter, denen ihre Lebenshaltungskosten zunehmend über den Kopf wachsen», sagte Leonie Petersen von Oxfam. «Diese immer gravierendere Ungleichheit ist auch eine Gefahr für unsere Demokratie.»

Für die Analyse nahm Oxfam in Deutschland nach eigenen Angaben die Vorstände der 56 umsatzstärksten Unternehmen unter die Lupe, deren Gehälter öffentlich bekannt waren. International sei der Trend noch stärker gewesen. So seien die Gehälter aller Vorstandschefs, die über eine Million US-Dollar verdienten, zwischen 2019 und 2025 um 50 Prozent auf 4,3 Millionen US-Dollar gestiegen.

(Text: dpa)

Tarifeinigung für die SRH-Kliniken

Nach vier Verhandlungsrunden hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für die rund 6.400 Beschäftigten der bundesweit neun Kliniken im SRH-Kliniken-Tarifvertag in drei Stufen deutliche Gehaltserhöhungen erreicht. Rückwirkend zum 1. Januar 2025 steigen die Tabellenentgelte um 2,6 Prozent, zum 1. April 2026 um weitere 2,0 Prozent und zum 1. Oktober 2026 noch einmal um 1,4 Prozent.

Bei den ersten beiden Erhöhungsschritten werden die Gehälter jeweils um mindestens 100 Euro angehoben, davon profitieren insbesondere die unteren Gehaltsgruppen. Die Ausbildungsvergütungen steigen zum 1. Januar 2025 um 100 Euro, zum 1. September 2025 um 50 Euro und zum 1. April 2026 noch einmal um 100 Euro.

Weitere Verbesserungen gibt es im Bereich der Entgeltordnung sowie bei der Schichtzulage, die ab 1. Oktober 2025 von 46 auf 75 Euro erhöht wird. Neu ist die Einführung einer Wechselschichtzulage ab 1. Januar 2026 in Höhe von 150 Euro. Die Zulage von 150 Euro für Beschäftigte, die neben ihrer Tätigkeit Auszubildende praktisch anleiten, wird auf zusätzliche Berufsgruppen über die Pflege hinaus ausgeweitet.

Die Jahressonderzahlung wird in drei Schritten erhöht: noch in diesem Jahr um 200 Euro, 2026 und 2027 jeweils um 200 Euro. Im Jahr, in dem die Laufzeit des Tarifvertrags endet, wird sie damit bei 2.200 Euro liegen.

Die Laufzeit der Tarifeinigung beträgt 27 Monate und ist bis zum 31. März 2027 vereinbart.

„Der Einsatz der Beschäftigten der SRH-Kliniken hat sich gelohnt. Warnstreiks auch an Kliniken, die erstmals im Streik waren, haben dieses ordentliche Verhandlungsergebnis erst möglich gemacht“, betont Sylvia Bühler, Mitglied im ver.di-Bundesvorstand. Hervorzuheben sei auch, dass Teilzeitbeschäftigte künftig beim Anspruch auf Überstundenzuschlägen Vollzeitbeschäftigten gleichgestellt seien.

Die Tarifvertragsparteien haben eine Erklärungsfrist bis zum 28. Mai 2025 verabredet.

(Text: ver.di)

Stimmung auf dem Arbeitsmarkt bessert sich wieder

Die Aussichten auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben sich nach zuletzt trüben Zeiten leicht gebessert. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) ist zum ersten Mal seit sieben Monaten wieder gestiegen und liegt Ende April mit einem Plus von 0,3 Punkten bei 98,6 Punkten.

Damit bleibt der Indikator, der die Erwartungen der Arbeitsagenturen spiegelt, aber unterhalb der neutralen Marke von 100 Punkten, wie das Institut mitteilte.

«In den Erwartungen der Arbeitsagenturen gibt es einen ersten Hoffnungsschimmer – mehr aber noch nicht», sagte Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am IAB. «Die angekündigten Finanzpakete könnten einen Stimmungsumschwung bewirken, aber die Krise der Industrie und der Handelskonflikt belasten die Aussichten.»

Arbeitsagenturen sehen leicht bessere Aussichten: In dem monatlich erhobenen IAB-Barometer stehen 90 Punkte für eine besonders schlechte Entwicklung, 110 Punkte für eine besonders positive. Die Bundesagentur für Arbeit legt ihre Statistik für April an diesem Mittwoch ( 30. April) vor.

Für das Barometer befragt das IAB alle deutschen Arbeitsagenturen zu ihren Prognosen für die jeweils nächsten drei Monate. Das Instrument besteht aus zwei Komponenten: Arbeitslosigkeit und Beschäftigung. Die Komponente Arbeitslosigkeit legte im April um 0,4 Punkte zu, liegt aber mit 97,1 Punkten weiterhin unter der 100er-Marke. Die Komponente Beschäftigung wuchs um 0,1 auf 100,0 Punkte und liegt damit exakt im neutralen Bereich.

(Text: dpa)

Motorsägenhersteller Stihl will weltweit 500 Jobs streichen

Der Motorsägen- und Gartengerätehersteller Stihl will wegen der schwierigen Wirtschaftslage weltweit rund 500 Stellen streichen. «Wir müssen natürlich die Kosten- und Personalstruktur den Gegebenheiten des Marktes anpassen. Das ist ganz klar», sagte Personalvorstand Michael Prochaska in Waiblingen bei Stuttgart. Die Stellen sollen insbesondere in der Verwaltung abgebaut werden. «Der Anzug muss dem Kerl passen».

In Deutschland sollen - wie bereits bekannt - Stellen im niedrigen dreistelligen Bereich wegfallen. Das soll sozialverträglich geschehen, unter anderem durch altersbedingte Austritte und ein Freiwilligenprogramm. Kündigungen seien nicht geplant.

Weltweit hatte Stihl Ende vergangenen Jahres gut 19.700 Beschäftigte und damit etwas weniger als Ende 2023. Mehr als 6.000 Menschen arbeiteten am deutschen Stammhaus, zu dem mehrere Werke in der Region Stuttgart, aber auch im Landkreis Konstanz und in Weinsheim in Rheinland-Pfalz gehören.

Während des coronabedingten Booms beschäftigte Stihl weltweit rund 21.600 Menschen. In einer gewissen Euphorie habe man zahlreiche Stellen aufgebaut und mit hohen Wachstumsraten gerechnet, sagte Stihl-Vorstandschef Michael Traub. Das erwartete Wachstum finde in dieser Form allerdings nicht statt.

Verbrenner-Jobs fallen weg: In Zukunft könnte auch der Wandel hin zu Akku-Geräten zu einem Wegfall von Jobs führen. 2024 hatte ein Viertel der abgesetzten Produkte einen Akku, bis 2027 sollen es 35 Prozent sein. Hierzulande produziert das Unternehmen aber vor allem Geräte mit Verbrenner. «Wenn der Anteil unserer Benzingeräte am Gesamtabsatz geringer wird, ist die Beschäftigung in Deutschland geringer», sagte Traub. Wie viel das genau sei, werde die Zeit zeigen. Den Verlust könne man aber nicht wettmachen, da die «Wettbewerbsbedingungen in Deutschland nicht gut genug sind, um hier Akkugeräte zu machen. Punkt.»

Stihl-Umsatz ist 2024 gestiegen!

Nach einem Minus 2023 stieg der Umsatz des Mittelständlers im vergangenen Jahr wieder - um 1,1 Prozent auf 5,33 Milliarden Euro. Vom coronabedingten Umsatzrekord von 5,5 Milliarden Euro war Stihl aber noch ein Stück entfernt. Das Ergebnis sei zufriedenstellend. Konkrete Angaben zum Gewinn macht das Familienunternehmen traditionell nicht.

Der Ausblick fiel verhalten aus: Stihl mache mehr als 90 Prozent seines Umsatzes im Ausland, sagte Traub. Deshalb sei man anfällig für die Schwankungen in der Welt. Der Manager rechnete für das laufenden und die kommenden Jahre mit einem Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich.

Deutlich mehr Geschäft als vor Corona: Stihl - nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Motorsägen - hatte in der Corona-Pandemie stark davon profitiert, dass sich zahlreiche Menschen auf Eigenheim und Garten konzentrierten - und dafür viel Geld ausgaben. Im Vor-Pandemie-Jahr 2019 lag der Erlös des Unternehmens noch deutlich niedriger bei rund 3,9 Milliarden Euro.

(Text: dpa)

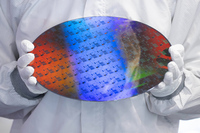

Tarifabschluss bei GlobalFoundries

Sechs zähe Runden und mehr als 50 Stunden intensiver Verhandlungen hat es gebraucht, um eine Tarifeinigung beim Dresdener Chiphersteller GlobalFoundries zu erreichen. Am 10. April haben die Gesellschafter des Unternehmens dem Abschluss für die 2.800 Beschäftigten zugestimmt, auf den sich die Tarifkommissionen von IGBCE und Arbeitgebern eine Woche vorher in Radebeul geeinigt hatten.

Der Halbleitersektor in Deutschland wird dadurch gestärkt, denn neben einer deutlichen Einkommenssteigerung und einem Vorteil für Mitglieder der IGBCE sorgt das umfangreiche Tarifpaket dafür, dass ab 2026 bei GlobalFoundries 500 Beschäftigte mehr nach Tarif bezahlt werden.

Stephanie Albrecht-Suliak, die Leiterin des IGBCE-Landesbezirks Nordost, betont: „Wir sind als Halbleitergewerkschaft stolz darauf, dass es uns bei den Chipherstellern gelungen ist, gute Tarifstandards zu setzen. Diese entwickeln wir nun kontinuierlich weiter. Denn Tarif ist gut für die Beschäftigten und gut für die Unternehmen.“ Vor einigen Jahren hatte die IGBCE bereits das, ebenfalls im sogenannten Silicon Saxony ansässige Halbleiterunternehmen X-FAB, in die Tarifbindung gebracht. Seit Jahren tarifgebunden ist der bayerische Wafer-Produzent Siltronic mit Werk in Freiberg. Albrecht-Suliak unterstreicht: „Wir werden die Zukunft der Halbleiterindustrie in Deutschland und in unserem Landesbezirk Nordost aktiv mitgestalten und uns weiter für mitbestimmte Arbeitsplätze, moderne Tarifstandards und sichere Arbeitsbedingungen in der Zukunftsbranche einsetzen.“

„Mit diesem Tarifabschluss haben wir neben der Entgelterhöhung auch wichtige und wertvolle Verbesserungen für die Beschäftigten durchgesetzt“, erklärt Markus Kraft, Verhandlungsführer der IGBCE. „Wir haben lange mit der Arbeitgeberseite gerungen, aber am Ende haben wir unser Ziel erreicht, den Tarifvertrag weiterzuentwickeln und auszuweiten.“

Diese Aussage unterstützt auch Manfred Horstmann, Geschäftsführer von GlobalFoundries Dresden: „Wir freuen uns, dass wir die Tarifverhandlungen jetzt erfolgreich abschließen konnten. Ich danke der IGBCE und unserer Tarifkommission für die konstruktiven Gespräche in den letzten Monaten. Wir haben hart um eine einvernehmliche Lösung gerungen und beide Partner stehen zu dem Ergebnis. Der Abschluss zeigt, dass auch Unternehmen, die im intensiven weltweiten Wettbewerb stehen, Sozialpartnerschaften zum Vorteil Aller gestalten können.“

Die IGBCE hat durchgesetzt, dass künftig auch Auszubildene, Feuerwehrleute und Ingenieure im Einstiegsbereich nach Tarifvertrag bezahlt werden. „Dass wir das geschafft haben, ist ein Meilenstein“, sagt Ralf Adam, Mitglied der Tarifkommission und Betriebsratsvorsitzender. Lange hätten die Arbeitgeber bei dem Thema geblockt. Klar sei aber auch: „Wir sind hier noch nicht am Ende.“ Langfristiges Ziel sei es, dass alle Beschäftigten nach dem Entgelttarifvertrag bezahlt und dadurch von Tariferhöhungen profitieren würden.

Mitglieder der IGBCE erhalten ab 2025 einen freien Tag zusätzlich – und dadurch einen noch stärkeren Mehrwert durch ihre Mitgliedschaft. „Erst sie ermöglichen diese Tarifverhandlungen“, betont Philipp Zirzow, IGBCE-Bezirksleiter Dresden-Chemnitz und Mitglied der Tarifkommission und ergänzt: „Diese Wertschätzung war der dringende Wunsch unserer Mitglieder und sie ist mehr als gerechtfertigt.“

Die sechs Entgeltrunden Ende vergangenen und Anfang dieses Jahres waren die ersten zwischen der IGBCE und dem Unternehmen. Denn der Chiphersteller ist erst seit zwei Jahren tarifgebunden: Nach mehr als zwei Jahren intensiver Verhandlungen und mehreren Arbeitskämpfen hatten beide Seiten im April 2023 einen Haustarifvertrag für die Beschäftigten unterschrieben. Für sie gibt es seitdem ein tarifliches, transparentes und gerechtes Vergütungssystem, reduzierte Arbeitszeiten, tarifvertraglich gesicherte Zuschläge und Zulagen, ein 13. Monatsentgelt und zusätzlichen Urlaub.

(Text: IGBCE)

Jedes dritte Unternehmen plant 2025 Beschäftigungsabbau

Mehr als drei von zehn Unternehmen in Deutschland gehen davon aus, dass sie in diesem Jahr Stellen abbauen. In einer Konjunkturumfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln antworteten 35 Prozent der Unternehmen, dass sie 2025 von einem Beschäftigungsabbau ausgingen.

Nur 24 Prozent planten hingegen, mehr Mitarbeiter einzustellen. Das IW befragte im März und April 2025 rund 2.000 Firmen zu ihren Geschäftserwartungen.

Bei der gleichen Umfrage im vergangenen Herbst waren die Unternehmer noch pessimistischer: Damals planten 38 Prozent mit einem Beschäftigungsabbau und nur 17 Prozent mit einem Aufbau.

Besonders hoch war in der aktuellen Frühjahrsumfrage der Anteil der pessimistischen Unternehmen in der Industrie: Hier erwarten 42 Prozent, im Laufe dieses Jahres Stellen abbauen zu müssen (Stellenaufbau: 20 Prozent). Im Dienstleistungsgewerbe waren es dagegen nur 21 Prozent (Aufbau: 36 Prozent).

Geopolitische Konflikte schwächen Weltwirtschaft: «Nach wie vor leidet die deutsche Industrie unter den geopolitischen Konflikten und der damit einhergehenden schwächeren Weltwirtschaft», heißt es in der Studie. «Die Unwägbarkeiten der neuen US-Regierung verschärfen dies.» Hohe Energie-, Regulierungs- und Arbeitskosten schwächten zudem die Wettbewerbsfähigkeit und damit das deutsche Auslandsgeschäft der Unternehmen.

Zwar galt im Befragungszeitraum noch keine der – ohnehin relativ unklaren und schon mehrfach geänderten – Zollregelungen, «das Exportklima war aber schon vorher vergiftet», heißt es in der Mitteilung zur Studie. «Der Zollkrieg belastet das Tagesgeschäft enorm», sagt IW-Konjunkturchef Michael Grömling. «(US-Präsident) Donald Trumps Launen kommen zu einer Unzeit und sind eine Härteprüfung für die deutsche Wirtschaft.»

(Text: dpa)

Deko-Kette Depot schließt weitere Filialen

Der insolvente Deko-Händler Depot schließt mindestens ein Drittel seiner Geschäfte in Deutschland und versucht den Neustart. In den ersten drei Monaten des Jahres wurden bereits 45 Filialen dichtgemacht. Im April und Mai sollen 54 weitere geschlossen werden, wie Eigentümer Christian Gries im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur sagte. Womöglich wird die Liste auch noch länger. Die Verhandlungen mit einigen Vermietern dauern an.

Zwischen 150 und 180 Depot-Filialen sollen Gries zufolge bestehen bleiben. Infolge der Schließungen in diesem Jahr verlieren voraussichtlich etwa 2.000 der 3.300 Beschäftigten ihren Job.

Es sei nicht möglich, dass Unternehmen in der alten Größe fortzuführen, so Gries. «Wir können unser Geschäft wieder auf Erfolgskurs bringen – indem wir die Kosten gezielt optimieren und Depot neuen Schwung verleihen. Das ist die einzige Chance zu überleben.» Im vergangenen Jahr waren bereits 43 Filialen geschlossen worden, übrig blieben Ende 2024 noch 285.

Im Juli 2024 wurde Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt: Vor ein paar Jahren hatte die Kette, die ihren Sitz in der unterfränkischen Gemeinde Niedernberg hat, in Deutschland noch rund 400 Geschäfte. Während und nach der Corona-Zeit hatte Depot allerdings mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Wegen drohender Zahlungsunfähigkeit wurde im Juli 2024 Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.

Depot war bisher eine Tochter der Gries Deco Company (GDC), die nun abgewickelt wird. Die Deko-Kette soll in eine neu gegründete Gesellschaft, die GDC Deutschland GmbH, überführt werden. Die wird laut Gries wesentliche Vermögenswerte übernehmen und den Betrieb fortführen. Der Gläubigerausschuss hat den Kaufvertrag zu Wochenbeginn freigegeben. Neben dem alten und neuen Eigentümer Gries ist auch Marco De Benedetti, der ehemalige Deutschlandchef von Tupperware, Mitglied der Geschäftsführung.

Konkurrenz durch Temu und Action!

Die Nonfood-Branche, in der Depot sich bewegt, ist umkämpft und steht wegen der trüben Konsumstimmung unter Druck. Die Einzelhandelskette Kodi war 2024 ebenfalls in die Insolvenz gerutscht. Andere Anbieter ziehen sich zurück.

So kündigte der Lebensmitteldiscounter Aldi kürzlich an, seinen Online-Shop einzustellen. An Bedeutung gewonnen haben hingegen Unternehmen wie der Online-Marktplatz-Temu oder der Discounter Action. Beide Händler bieten wie Depot unter anderem auch Produkte aus dem Bereich Deko und Einrichtung an.

«Günstigere Alternativen im Einzelhandel und Online haben uns den Rang abgelaufen», sagt Gries. Depot solle wieder kreativer werden und die Kunden häufiger überraschen. «Wir müssen Trends schneller aufspüren und in die Läden bringen.» Er setzt dabei auch stärker auf den E-Commerce. «Viele Produkte sollen online früher verfügbar sein und direkt aus Asien zum Kunden geschickt werden.»

Verband: 4.500 weitere Geschäfte schließen in diesem Jahr.

Neben den Filialen möchte Depot in Deutschland weiterhin kleine Shops betreiben, die in Märkte von Einzelhändlern wie Rewe und Edeka integriert sind. Davon gibt es derzeit etwa 165.

Auch Depot-Tochtergesellschaften im Ausland hatten zuletzt Insolvenz angemeldet. In Österreich verringerte sich das Filialnetz auf 27 Standorte, in der Schweiz wurden alle dichtgemacht.

Die Lage des stationären Handels ist schwierig. In den vergangenen Jahren haben laut Handelsverband Deutschland (HDE) zahlreiche Geschäfte hierzulande ihre Türen für immer geschlossen. Einer Prognose zufolge sinkt die Zahl in diesem Jahr um 4.500 auf etwa 300.000. Im Jahr 2015 waren es noch mehr als 370.000.

(Text: dpa)