Zahl der Arbeitsstunden immer noch unter Vorkrisenniveau

Die Zahl der Arbeitsstunden von Erwerbstätigen in Deutschland liegt weiter unter dem Vorkrisenniveau. Insgesamt arbeiteten die Erwerbstätigen von April bis Juni 14,1 Milliarden Stunden, wie aus der am gestrigen Dienstag (7. September) veröffentlichten Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervorgeht. Damit stieg zwar das Arbeitsvolumen verglichen mit dem Vorjahresquartal, dem Höhepunkt der ersten Welle der Pandemie, um 6,8 Prozent. Gegenüber dem entsprechenden Vorkrisenquartal 2019 liegt das Volumen jedoch um 4 Prozent niedriger.

Die Arbeitszeit pro Erwerbstätigem lag im zweiten Quartal bei 316,2 Stunden - ebenfalls ein Plus um 6,8 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum. Verglichen mit dem zweiten Quartal 2019 war die Arbeitszeit pro Erwerbstätigem um knapp 3 Prozent geringer.

«Der Arbeitsmarkt befindet sich auf Erholungskurs, es werden wieder deutlich mehr Stunden gearbeitet», sagt Enzo Weber, Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen. «Aber bis zum Vorkrisenstand ist es noch ein weiter Weg - und erst recht zu einem Niveau, das ohne Krisenwirkungen erreichbar gewesen wäre».

Die Kurzarbeit liegt dem IAB zufolge weiter auf hohem Niveau. Im Vergleich zum Vorquartal sank die Zahl der Betroffenen im zweiten Quartal aber um knapp 1,4 Millionen auf rund 2 Millionen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal bedeutet das eine Abnahme um mehr als 3,3 Millionen.

(Text: dpa)

Konflikt zwischen IG Metall und Airbus verhärtet sich

Der Konflikt zwischen Airbus und der IG Metall um den geplanten Konzernumbau des Flugzeugbauers verhärtet sich zusehends. Auch eine zweite Verhandlungsrunde am gestrigen Dienstag (7. September) in Hamburg hat nach Darstellung der größten deutschen Gewerkschaft keine Ansätze für ein Ende des Streits gebracht.

«Wir kommen nur in Trippelschritten weiter, einer Lösung sind wir keinen Schritt näher gekommen», sagte der Bezirksleiter Küste, Daniel Friedrich, nach Ende der gut vierstündigen Gesprächsrunde der Deutschen Presse-Agentur. «So machen weitere Verhandlungen keinen Sinn.»

Ein Airbus-Sprecher berichtete dagegen, das Unternehmen habe «Vorschläge zu Beschäftigungssicherung und -bedingungen an den deutschen Standorten unterbreitet». In einer Zusammenfassung, die den Sozialpartnern übergeben werde, «werden wir auch auf die Vorschläge der Arbeitnehmervertreter eingehen», hieß es weiter. «Auf dieser Basis wollen wir unseren konstruktiven Dialog fortsetzen.»

Die IG Metall will den aus ihrer Sicht stagnierenden Verhandlungsstand nun von einer Tarifkommission bewerten lassen, die dann auch über den weiteren Kurs entscheidet. Die IG Metall hatte bereits mit Arbeitskampfmaßnahmen an den deutschen Standorten der Airbus-Töchter Airbus Operations und Premium Aerotec gedroht, sollte am Verhandlungstisch keine Einigung erzielt werden.

IG Metall und Betriebsräte verlangen konkrete Zusagen zur Absicherung der Beschäftigung an den Standorten in Norddeutschland und Augsburg. Die IG Metall bereitet sich in dem Konflikt auch auf einen möglichen Arbeitskampf vor. Von den Umbauplänen betroffen sind in der einen oder anderen Form nach Angaben der IG Metall knapp 13 000 Beschäftigte an den Standorten in Hamburg, Bremen und Stade sowie bei Premium Aerotec in Nordenham, Varel und Augsburg. Formal hat die Gewerkschaft den Konflikt mit Forderungen nach einem Sozialtarifvertrag verknüpft, um in letzter Konsequenz zu Streiks aufrufen zu können. Betriebsräten ist dies gesetzlich verwehrt.

Airbus-Chef Guillaume Faury hatte im April angekündigt, dass Anfang 2022 Teile von Airbus Operations und große Teile von Premium Aerotec in einer neuen Tochter aufgehen, die sich um die Strukturmontage kümmert. Dabei geht es zum Beispiel um große Rumpfteile. Zudem soll eine neue Einheit entstehen, die sich auf die Fertigung von Einzelteilen und Kleinkomponenten konzentriert. Für dieses Unternehmen, das auch andere Kunden bedienen soll, strebt Airbus die Verbindung mit einem «starken, externen Partner» an. «Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass das Management an diesen Plänen festhält», sagte Friedrich.

Friedrich als Verhandlungsführer der IG Metall vermisst zudem weiter konkrete Zusagen dazu, wie Airbus an den verschiedenen Standorten künftig Personalabbau vermeiden will. Die verlangten Zusagen zur Absicherung der Beschäftigung sollen nach dem Willen der IG Metall bis ins nächste Jahrzehnt reichen. Denn nur so könnten sie die Fertigung einer künftigen Nachfolgegeneration für die Bestseller aus der A320-Familie abdecken.

(Text: dpa)

Chemiekonzern Covestro peilt Stellenabbau an

Der Chemiekonzern Covestro steht vor einem Stellenabbau. Im Rahmen eines Transformationsprogrammes überprüfe man die weltweiten Aktivitäten daraufhin, ob sie zur Strategie passten und zu einem nachhaltigen Wachstum beitragen, sagte ein Firmensprecher am gestrigen Freitag (3. September). «In diesem Zusammenhang wird es auch zu personellen Anpassungen kommen.» Doppelstrukturen sollen abgeschafft und Abläufe vereinfacht werden.

Ersten Schätzwerten zufolge geht es um bis zu 1700 Stellen weltweit und mehr als 900 in Deutschland, die bis Ende 2023 abgebaut werden sollen. Die Zahlen seien aber «absolut nicht in Stein gemeißelt», so der Sprecher. Zuvor hatten die «Rheinische Post» und der «Kölner Stadt-Anzeiger» berichtet.

Derzeit hat Covestro weltweit auf Vollzeitbasis etwa 18 000 Beschäftigte, davon 7600 in Deutschland - mit Standorten in Leverkusen, Dormagen und Krefeld in NRW, Brunsbüttel in Schleswig-Holstein, Bomlitz und Meppen in Niedersachsen sowie Markt Bibart in Bayern. Bei dem Programm, mit dem die Firma «fit für die Zukunft» gemacht werden soll, wird es Firmenangaben zufolge keine betriebsbedingten Kündigungen geben. Der Stellenabbau soll zum Beispiel über Abfindungen erfolgen. Betriebsbedingte Kündigungen sind in einer Betriebsvereinbarung ohnehin bis Ende 2025 ausgeschlossen, diese Vereinbarung soll bis 2028 verlängert werden.

Das heutige Covestro-Geschäft gehörte früher zu Bayer, 2015 wurde es abgespalten und auf eigene Füße gestellt. Nach einem schwachen Corona-Jahr 2020 zogen die Geschäfte des Dax-Konzerns zuletzt an. Im ersten Halbjahr 2021 kam Covestro bei einem Umsatz von 7,3 Milliarden Euro auf einen Gewinn von 842 Millionen Euro, im Vorjahreszeitraum war es ein kleiner Verlust gewesen (minus 32 Millionen Euro).

Die Kunststoffe von Covestro werden in zahlreichen Produkten verarbeitet - die weichen Schaumstoffe beispielsweise in Matratzen, Autositzen und Sofas und die harten Schaumstoffe als Isoliermaterial in Kühl- und Gefrierschränken sowie in Häuserfassaden. Andere Substanzen - sogenannte Polycarbonate - werden für Autoscheinwerfer und Handy- oder Laptop-Gehäuse genutzt. Lacke, bei denen Covestro die Grundstoffe liefert, sollen Autos und Möbel kratzfest machen.

(Text: dpa)

Kein «Grünes Job-Wunder»

Ohne beschleunigten Ausbau der Windenergie sind die deutschen Klimaziele zum Scheitern verurteilt - doch genau daran hapert es aus Sicht der Windkraftindustrie und der IG Metall. Die Gewerkschaft verlangt deshalb wie die Branche selbst und auch die Energiewirtschaft von der künftigen Bundesregierung deutlich mehr Tempo und Verlässlichkeit. Zudem besteht Deutschlands größte Gewerkschaft auf bessere Arbeitsbedingungen für die «grünen Jobs» in der Windbranche: Oft gebe es in Unternehmen keine Tarifbindung, und Firmen unterliefen Mitbestimmung und Gründung von Betriebsräten, beklagt die IG Metall.

Nach erheblichen Rückschlägen in den vergangenen Jahren mit dem Verlust tausender Arbeitsplätze helle sich die Stimmung in der Windindustrie zwar auf, sagte der norddeutsche Bezirksleiter der Gewerkschaft, Daniel Friedrich, gestrigen Donnerstag (2. September) in Hamburg. «Wir sind aber weit entfernt von einem grünen Job-Wunder, das aktuell im Wahlkampf vielfach versprochen wird. Dafür müssen Politik und Unternehmen mehr tun und für mehr Arbeitsplätze sowie Wertschöpfung in Deutschland sorgen.»

Die IG Metall verlangt, den Ausbau der Windkraft gesetzlich auf mindestens fünf Gigawatt (GW) pro Jahr an Land und auf mindestens drei GW auf See festzuschreiben und die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. «Mit der Stop-and-Go-Politik der vergangenen Jahre muss endgültig Schluss sein», forderte Vorstandsmitglied Wolfgang Lemb.

Bis 2030 müssten Lemb zufolge an Land 100 GW Windkraftleistung installiert sein. Derzeit gibt es in Deutschland rund 29 000 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als 55 GW. Die erforderliche Leistung der Windkraft auf See liegt laut IG Metall bei 50 GW bis 2030. Aktuell liegen die Kapazitäten der Windräder in der Nordsee aber nur bei knapp 7 GW, hinzu kommen noch gut 1 GW in der Ostsee. Erstmals seit vielen Jahren wird es 2021 keine neuen Windenergieanlagen auf See geben. Bis 2030 strebt die Bundesregierung einen Ausbau auf 20 und bis 2040 auf 40 Gigawatt an. Sie hat mit einer Neuauflage der Raumordnung in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) in der Nord- und Ostsee gerade erst planungsrechtliche Voraussetzungen dafür geschaffen.

Schon heute wird in Deutschland mehr Strom aus Wind (2020: 25,6 Prozent) als aus Kohle (24,8 Prozent) gewonnen. Angesichts des absehbaren Endes von Atom- und Kohlestrom ist aber noch erheblich mehr «grüne» Energie erforderlich, zumal Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gerade erst die Bedarfsprognose zum Jahr 2030 deutlich erhöht hat. Für Millionen von Elektroautos, Wärmepumpen oder die Produktion «grüner» Treibstoffe, wie Wasserstoff oder Methanol, dürfte demzufolge der Stromverbrauch um 10 bis 15 Prozent über den bisherigen Annahmen liegen.

Neben dem Mangel an ausgewiesenen Flächen gelten lange Planungs- und Genehmigungsverfahren als Hemmnis beim Windkraftausbau. Außerdem gibt es vielerorts Akzeptanzprobleme bei Windrädern in der Nachbarschaft: Viele Klagen verzögern die Inbetriebnahme neuer Anlagen. Vor allem die 10-H-Regel in Bayern ist umstritten. Sie besagt, dass ein Windrad grundsätzlich mindestens das Zehnfache seiner Höhe von Wohnbebauung entfernt sein muss. Bessere Arbeitsbedingungen könnten aus IG-Metall-Sicht erheblich dazu beitragen, dass die Bürger Widerstand gegen Windrotoren in ihrer Nähe aufgeben.

«Ich akzeptiere eher, dass bei mir ein Windrad aufgestellt wird in der Region, wenn ich weiß, dass in meiner Verwandtschaft, bei meinen Bekannten, in meiner Region, das auch zu guter Arbeit geführt hat», sagte Bezirksleiter Friedrich. Außerhalb traditioneller Zulieferer, zum Beispiel im Maschinenbau, seien die Windkraftindustrie aber «nie der Ort der Mitbestimmung, der Tarifverträge, manchmal sogar das Gegenteil, und das muss sich ändern», so der Gewerkschafter. «Es ist nicht akzeptabel, dass wir an vielen Stellen hier mit viel Geld der Bundes- und Landespolitik die Windenergie unterstützen, aber die Arbeit, die Zukunft der Arbeit und gute Arbeit an den Regionen und an den Menschen vorbeigehen.»

(Text: Thomas Kaufner, dpa)

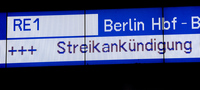

Streik bei Bahn verstärkt Lieferprobleme

Der dritte Streik im Güterverkehr der Deutschen Bahn stellt die chemische Industrie vor erhebliche Herausforderungen. «Erneut müssen die Unternehmen mit ihren Kunden und Logistikdienstleistern kurzfristig flexible Lösungen entwickeln», teilte der Verband der Chemischen Industrie mit. «Das zieht einen immensen Personalaufwand und erhebliche zusätzliche Kosten nach sich.» Der Bundesverband der Deutschen Industrie erneuerte seine Kritik am Vorgehen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL).

Neben dem Streik im Personenverkehr hat die GDL zu einem mehr als fünftägigen Streik im Güterverkehr der Bahn aufgerufen. Der Arbeitskampf begann am Mittwochabend (1. September) beginnen.

Die erneute Unterbrechung der ohnehin äußerst angespannten Lieferketten gefährde die wirtschaftliche Erholung, warnte der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. «Massenguttransporte, etwa die Rohstoffversorgung der Stahlindustrie, müssen jetzt so weit wie möglich auf die Binnenschifffahrt verlagert werden. Zeitkritische Güter werden trotz knapper Laderaumkapazitäten nur mittels Lkw zu transportieren sein», erklärte der Verkehrsexperte des Verbands, Carsten Taucke. Der Aufwand treibe die Transportkosten deutlich in die Höhe.

Während wegen Engpässen bei Vorprodukten schon jedes fünfte Unternehmen der Chemieindustrie die Produktion gedrosselt habe, verzögere der Streik nun auch die Auslieferung an Kunden der chemisch-pharmazeutischen Industrie, erläuterte der Verband der Chemischen Industrie. «Für viele Stoffe ist die Bahn das Transportmittel der Wahl, da für einige Chemikalien der Schienenweg üblicherweise vorgeschrieben ist.»

Das gilt etwa für viele Gefahrgüter, die wegen des geringeren Unfallrisikos in Zügen transportiert werden müssen. Zwar hält die Deutsche Bahn nur noch rund 43 Prozent am Güterverkehr auf der Schiene; das übrige Geschäft übernehmen Konkurrenten. Doch die Bahn dominiert den Einzelwagenverkehr, auf den etwa die Chemie-Industrie in vielen Fällen angewiesen ist. Dabei werden Einzelwaggons in großen Rangierbahnhöfen zu langen Zügen zusammengestellt.

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) nannte auch den mittlerweile dritten Streik GDL in der laufenden Tarifrunde unverhältnismäßig und unverantwortlich. Neben der Chemie seien auch die Stahl- und die Autoindustrie stark auf Güterzüge angewiesen. BDI-Präsident Siegfried Russwurm warnte vor Produktionsausfällen. Es sei auch möglich, dass Unternehmen Transporte dauerhaft vom Zug auf Lastwagen verlagern.

(Text: dpa)

Gewerkschaft ruft zu fünftägigem Bahnstreik im Personenverkehr auf

Dritter und bisher längster Streik für Bahnkunden: Die Lokführergewerkschaft GDL ruft von diesem Donnerstag (2. September) ab 2.00 Uhr bis Dienstagfrüh in der kommenden Woche zu einem fünftägigen Ausstand im Personenverkehr der Deutschen Bahn auf. Im Güterverkehr soll der Streik bereits an diesem Mittwoch (1. September) beginnen.

«Es ist eine der längsten Arbeitskampfmaßnahmen, die wir durchführen und zwar absichtlich», sagte der Gewerkschaftsvorsitzende Claus Weselsky am heutigen Montag (30. August) in Frankfurt am Main. «Wir sehen uns angesichts der Blockadehaltung der DB-Manager nicht bereit und nicht gewillt, hier kürzere Arbeitskampfmaßnahmen durchzuführen.» Unbefristete Streiks stünden derzeit aber nicht zur Debatte, betonte Weselsky.

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) setzt sich für eine höhere Bezahlung und bessere Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ein. Dabei will die GDL auch im Konkurrenzkampf mit der größeren der beiden Bahn-Gewerkschaft punkten, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).

Der Arbeitskampf wird neben hunderttausenden Pendler wieder auch zahlreiche Reisende treffen. Die Urlaubssaison läuft, in mehreren Bundesländern sind noch Schulferien.

Der jüngste Streik war in der Nacht zu Mittwoch vergangener Woche zu Ende gegangen. Der Bahn reagierte mit Notfahrplänen. Im Fernverkehr konnten bis zu 30 Prozent des Angebots aufrechterhalten werden, im Regionalverkehr einschließlich der S-Bahnen waren es im Schnitt 40 Prozent. Am Tag nach den bisherigen Streiks lief der Verkehr wieder weitgehend normal.

Im Tarifkonflikt gab es seither keine Annäherung mit dem Management. In Interviews der vergangenen Tage hatte Bahnchef Richard Lutz die Gewerkschaft aufgerufen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dem GDL-Vorsitzenden Claus Weselsky warf er zugleich vor, mit Falschbehauptungen die Belegschaft zu spalten.

Die Bahn will zwar die Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten die einzelnen Stufen greifen sollen und wie lange der neue Tarifvertrag gelten soll.

Auch eine Corona-Prämie für dieses Jahr hat die Bahn angeboten, ohne sie jedoch zu beziffern. Die GDL fordert 600 Euro. Gerungen wird auch um die Betriebsrenten; hier haben sich beide Seiten noch nicht aufeinander zubewegt.

Die Gewerkschaft will ihren Einfluss im Bahnkonzern ausweiten. Vor dieser Tarifrunde hatte sie zuletzt 2014 und 2015 bei der Bahn gestreikt. So gelang es ihr, auch für Zugbegleiter einen Rahmentarif auszuhandeln. Nun will sie auch die Fahrzeuginstandhaltung, den Netzbetrieb und die Fahrweginstandhaltung sowie die Rahmenbedingungen für die Auszubildenden tarifieren.

Diese vertritt jedoch in der Regel die EVG, deshalb lehnt die Bahn das ab. Denn nach dem Tarifeinheitsgesetz gilt der Vertrag der Gewerkschaft, die im jeweiligen Betrieb die meisten Mitglieder hat.

(Text: dpa)

Mehr Geld für Beschäftigte im Garten- und Landschaftsbau

Die mehr als 120 000 Beschäftigten im Garten- und Landschaftsbau in Deutschland bekommen mehr Geld. Ab September steigen die Löhne und Gehälter in Westdeutschland um 2,9 Prozent sowie im Osten um 3,4 Prozent, wie die Gewerkschaft IG BAU am Donnerstag (26. August) in Frankfurt mitteilte.

Zum Juli 2022 gebe es gemäß dem Tarifabschluss mit dem Bundesverband für Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau eine zweite Anhebung um 2,8 Prozent im Westen und 3,3 Prozent im Osten. Damit sei Mitte nächsten Jahres eine Angleichung der Branchenlöhne in Deutschland erreicht. Die Laufzeit des Tarifvertrags, auf den sich beide Seiten nach drei Verhandlungsrunden bereits am Dienstag geeinigt hatten, beträgt 24 Monate.

Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL) sprach von einem Kraftakt für die Betriebe. Aufträge und Umsätze im Garten- und Landschaftsbau entwickelten sich zwar gut, sagte Verhandlungsführer Uwe Keller-Tersch. Die Unternehmen sähen die «stark steigenden Lohnkosten» aber auch als finanzielle Bürde, da die weltweiten Materialengpässe für Druck auf die Branche sorgten. Der Verband betonte, dass es zwei Nullmonate im Tarifvertrag gebe.

Neben den Lohnsteigerungen einigten sich beide Seite darauf, für Themen wie Freizeit statt Lohnerhöhung und bezahlte Freistellung für ehrenamtliche Arbeit Lösungen in den nächsten zwölf Monaten zu finden.

(Text: dpa)

Bau-Tarifverhandlungen erneut vertagt

Die Tarifverhandlungen für die rund 890 000 Beschäftigten im deutschen Bauhauptgewerbe sind erneut vertagt worden. In zweitägigen Gesprächen sei es nicht gelungen, sich in wichtigen Punkten substanziell zu einigen, teilte der Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) am gestrigen Donnerstag (26. August) in Berlin mit.

Vor allem beim Streitpunkt Wegstreckenentschädigung zu Baustellen habe es enorme Differenzen gegeben. Die Gespräche sollen am 22. September weitergehen, so der ZDB.

Die Arbeitnehmerseite habe konstruktive Verhandlungen über die materielle Gestaltung einer Wegstreckenentschädigung verhindert, erklärte Uwe Nostitz, Vizepräsident des ZDB. «Wir haben große Sorge, dass die IG BAU den Bogen überspannt», ergänzte Jutta Beeke, Vizepräsidentin des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie.

Die Gewerkschaft kritisierte, die Arbeitgeber hätten eine große Chance vertan. Auf dem Tisch habe ein Einigungsvorschlag unter anderem zu Mindestlohnstruktur, Mindesturlaubsvergütung und Erschwerniszuschläge gelegen, sagte der Bundesvorsitzende Robert Feiger. Die Bauunternehmen müssten sich nun bewegen. «Wenn alles nichts hilft, dann geht es in die Schlichtung und eventuell in den Arbeitskampf.»

Die IG BAU fordert in den Tarifverhandlungen neben einem Wegegeld 5,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt für ein Jahr Laufzeit. Die Arbeitgeberseite hatte in der ersten Runde ein Angebot vorgelegt, danach waren die Gespräche zeitweise unterbrochen. Der Tarifvertrag im Bauhauptgewerbe lief am 30. Juni aus.

(Text: dpa)

Mindestlohn-Schummler können Auftragssperre bekommen

Zahlt ein Unternehmen seinen Mitarbeitern weniger als den Mindestlohn, kann es von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden. Zu dem Schluss kommen die Wissenschaftlichen Dienste des Bundestags in einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Gutachten. Die mögliche Vergabesperre betreffe «sämtliche Liefer-, Bau- und Dienstleistungsaufträge», so die Bundestagsexperten.

Damit sich die Auftraggeber über Mindestlohnverstöße informieren können, ist laut den Wissenschaftlichen Parlamentsdiensten auch ein Melderegister für Mindestlohnbetrüger zulässig. So sei das Datenschutzrecht, das dem entgegenstehen könne, grundsätzlich auf juristische Personen nicht anwendbar, «da es sich nicht um personenbezogene Daten handelt, auch nicht, wenn der Name des Unternehmens sich von einer Person ableitet», so die Expertise. Der Linken-Abgeordnete Victor Perli hatte die Wissenschaftlichen Dienste mit dem Gutachten beauftragt. Perli forderte ein entsprechendes Register, wie er der dpa sagte.

«Der Ausschluss aus den Vergabeverfahren öffentlicher Aufträge hätte eine extrem abschreckende Wirkung», so Perli. «Wer sich nicht an die Regeln hält, muss bestraft und von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden.» Das diene dem Schutz der vielen Firmen, die Tariflöhne zahlen. Zuvor hatte sich die Gewerkschaft IG Bau für ein solches Melderegister ausgesprochen.

Jedes Jahr werden Tausende Verstöße gegen den Mindestlohn verfolgt. Die Dunkelziffer schätzt Linken-Arbeitsmarktexperte Perli als hoch ein.

(Text: dpa)

Für optimale Kita-Qualität fehlen zehntausende Fachkräfte

Für eine kindgerechte Personalausstattung bei gleichzeitigem Kitaplatzausbau fehlen einer aktuellen Studie zufolge bis 2030 mehr als 230 000 Erzieher und Erzieherinnen. Das geht aus am gestrigen Dienstag (24. August) vorgelegten Analysen der Bertelsmann-Stiftung hervor. Die Lücke zwischen voraussichtlichem Angebot an Fachkräften und prognostiziertem Bedarf für optimale Qualität in der frühkindlichen Bildung bei bedarfsgerechtem Ausbau der Plätze lasse sich dieses Jahrzehnt nicht vollständig schließen, sagten Autorinnen der Studie.

Die Prognosen zeigten dagegen, dass es bei zusätzlichen Anstrengungen durchaus realistisch sei, das Ost-West-Gefälle noch in diesem Jahrzehnt aufzulösen: Noch immer gibt es im Westen zu wenig Plätze, während im Osten eine Fachkraft deutlich zu viele Kinder betreut. Eine flächendeckende kindgerechte Qualität sei jedoch auch mit einer Angleichung der Bedingungen in den Ländern nicht erreicht, betonten die Autorinnen. Es brauche daher mehr Ausbildungskapazitäten und mehr Berufsschullehrer. Auch Arbeitsbedingungen müssten besser werden, bei sinkenden Geburtenraten müsse vor allem im Osten das Personal gehalten werden, so die Fachfrauen.

Die aktuellsten Daten der Bertelsmann-Stiftung zeigen für das vergangene Jahrzehnt bereits einen «enormen quantitativen sowie qualitativen Ausbau des frühkindlichen Bildungssystems». So arbeiteten 2020 mehr als 635 000 Fachkräfte in den Einrichtungen - ein Anstieg um 61 Prozent im Vergleich zu 2011. Der Personalzuwachs liegt am massiven Kitaplatzausbau: Fast 61 Prozent der Kinder bis sechs Jahren besuchen inzwischen eine Kita oder andere vorschulische Einrichtungen - ein Anstieg von 22 Prozent seit 2011. Die größten Sprünge gab es im Westen bei den unter Dreijährigen: 2020 hatten 31 Prozent der Krippenkinder einen Betreuungsplatz, 2011 waren es noch knapp 20 Prozent. Zum Vergleich: Im Osten hatte zuletzt mehr als jedes zweite unter dreijährige Kind (53 Prozent) einen Krippenplatz (2011: 47 Prozent).

Verbessert haben sich auch die Personalschlüssel in den allermeisten Bundesländern. Im Durchschnitt kümmert sich in deutschen Kindergärten eine Fachkraft um 8,7 Kinder (2013: 9,6). In Krippengruppen kommt eine Erzieherin auf 4,1 Kinder (2013: 4,6). Im Ländervergleich zeigen sich jedoch Qualitätsunterschiede: Je nach Gruppentyp kümmert sich rechnerisch eine ostdeutsche Erzieherin um zwei bis knapp drei Kinder mehr als ihre westdeutsche Kollegin - obwohl auch hier bereits deutliche Verbesserungen zu verzeichnen seien. Durchschnittlich betreue eine Fachkraft in ostdeutschen Kindergartengruppen rund 13 Prozent weniger Kinder als noch 2013, heißt es in der Studie.

Insbesondere im Osten erreichen die Personalschlüssel damit jedoch noch lange nicht das von Fachleuten empfohlene Niveau: In Krippen sehen die Empfehlungen ein Betreuungsverhältnis von einer Fachkraft pro drei Kinder vor, in Kindergärten sollten es nicht mehr als 7,5 sein, um frühkindliche Bildungschancen, die über reine Betreuung hinausgehen, zu gewährleisten.

(Text: dpa)