Reisekonzern FTI wird abgewickelt

Drei Monate nach dem Insolvenzantrag ist klar: Der drittgrößte europäische Reiseveranstalter ist nicht zu retten und wird abgewickelt. Das trifft Beschäftigte und Gläubiger hart.

Der insolvente Reisekonzern FTI sitzt auf einem Schuldenberg von einer Milliarde Euro und wird jetzt abgewickelt. Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren über die beiden Kerngesellschaften FTI Touristik und BigXtra Touristik eröffnet. Insolvenzverwalter Axel Bierbach kündigt nun 700 Mitarbeitern. Die meisten der schätzungsweise 350.000 Gläubiger sind Pauschalreisende, die ihre Vorauszahlungen vom Deutschen Reisesicherungsfonds (DRSF) zurückbekommen sollen.

Anders sieht es laut Bierbach für rund 2.500 Hotels, für Reisebüros, Fluggesellschaften, Banken und für den staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) aus. Der WSF gehört dem Bund und hatte Europas drittgrößtem Reisekonzern FTI während der Corona-Pandemie rund 600 Millionen Euro geliehen. Wieviel Geld die Gläubiger eines Tages bekommen werden, ist völlig offen.

FTI hatte im Juni Insolvenz angemeldet, nachdem Kunden und Reisebüros bei Buchungen immer vorsichtiger geworden waren, Vertragspartner auf Vorkasse bestanden und dem Unternehmen das Geld ausging. Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags waren bei FTI Touristik rund 30 Millionen Euro auf den Konten, wie Bierbach sagt. Weil FTI kein Geld mehr für die obligatorischen Sicherungsscheine beim DRSF hatte, «war klar: Wir können keine Reisen mehr verkaufen.»

Hotelbetrieb läuft weiter.

Rund 60.000 Urlauber, die zu dieser Zeit mit FTI unterwegs waren, sind ohne größere Probleme zurückgekommen, alle neuen Abreisen wurden gestoppt. Von den weltweit 11.000 FTI-Mitarbeitern sind heute noch 7.500 in Hotels vor Ort beschäftigt, deren Geschäftsbetrieb uneingeschränkt weiterläuft.

Von den mehr als 1.000 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in Deutschland haben mehr als 320 bereits eine neue Stelle - auch dank Bewerbertagen mit FTI-Kunden und Konkurrenten wie TUI, DER, der DB oder Jochen Schweizer in der FTI-Zentrale in München. Knapp 600 Mitarbeiter erhalten ihre Kündigung mit Wirkung zum 1. September. Weitere 130 bleiben noch kurz beschäftigt, um bei der Abwicklung zu helfen. Zum Jahresende soll der Betrieb endgültig stillgelegt werden.

Mehrere Tochterfirmen verkauft!

Das Vermögen der FTI-Gruppe besteht laut Bierbach vor allem aus 54 Hotels mit 12.000 Zimmern, die FTI gehören oder langfristig geleast hat. All diese Häuser laufen, bis auf eine Ausnahme, weiter und sollen verkauft werden. Es gebe einige Interessenten, die Verhandlungen seien zum Teil schon fortgeschritten, sagt der Insolvenzverwalter.

Von den 110 FTI-Tochterunternehmen wurden einige Unternehmen mit mehreren hundert Mitarbeitern bereits verkauft, darunter der Luxusreisenanbieter Windrose, das Service-Center Erf24 in Erfurt und das Online-Portal 5vorFlug.

Am 20. November findet die erste Gläubigerversammlung in München statt. «Ich glaube, da werden nicht viele kommen», sagt Bierbach: Die meisten der 350.000 Gläubiger hätten gegenüber dem Insolvenzverwalter nicht so hohe Forderungen, dass sich die Anreise lohne.

Abwicklung dauert Jahre: «Die gesamte Abwicklung wird Jahre dauern», sagt Bierbach. «Das ist ein Marathon.»

Rund 175.000 Reisende hatten ihre Reise bereits ganz oder teilweise bezahlt. So kurz vor den Sommerferien scheiterte der Versuch, sie auf andere Veranstalter umzubuchen. Das Geld für die Pauschalreise bekommen sie vom DRSF - das betrifft 90 Prozent der Urlauber. Manche Pauschalurlauber hatten aber zum Beispiel einen Ausflug dazugebucht. Das dafür bezahlte Geld ersetzt der DRSF nicht; die Forderung kann aber beim Insolvenzverwalter angemeldet werden.

Für Pauschalurlauber Reisesicherungsfonds erste Adresse!

Auch Kunden, die Einzelleistungen bei FTI gebucht haben, können ihre Forderung zur Insolvenztabelle anmelden. Der Insolvenzverwalter appelliert aber an die Kunden, zunächst die Erstattungswege über den DRSF und Zahlungsdienstleister zu nutzen und nicht mehrere Anträge gleichzeitig zu stellen, um das Verfahren nicht zu blockieren.

Reisebüros erhalten ihre Provision in der Regel erst nach Abflug der Kunden. Wie das ist, wenn der Abflug gar nicht stattfand und womöglich gar kein Schaden entstand, weil das Reisebüro den Urlaubern stattdessen eine andere Reise verkaufte, müsse auch geprüft werden, sagt Bierbach.

(Text: dpa)

Hälfte der Berufstätigen will weniger arbeiten

Work-Life-Balance ist längst nicht mehr nur Sache der jüngeren Generationen: Eine Studie zeigt, dass die Mehrheit der Arbeitnehmer lieber mehr freie Zeit hätte. Welchen Preis würden sie dafür zahlen?

Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland will nach einer Umfrage weniger arbeiten - und rund ein Drittel ist bereit, sich dafür freizukaufen. Für mehr Urlaubstage wären 34 Prozent der Befragten sogar bereit, weniger Geld zu bekommen, wie eine Umfrage im Auftrag des Karrierenetzwerks Xing ergab.

Hohe Arbeitsbelastung und schlechte Stimmung: Viele Mitarbeiter spüren die Folgen unbesetzter Stellen in ihrem Unternehmen: Über 40 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Unternehmen Schwierigkeiten habe, geeignetes Personal zu finden, während 30 Prozent von einer erhöhten Arbeitsbelastung und einer schlechten Atmosphäre am Arbeitsplatz sprachen.

Allerdings lehnten sechs von zehn Befragten die Idee ab, mehr zu arbeiten, um diesen Problemen entgegenzuwirken. Während die älteren Generationen der «Babyboomer» und «Gen X» jeweils zu 63 Prozent sagten, dass Mehrarbeit nicht notwendig sei, hielten «Millennials» und «Gen Z» dies mit jeweils knapp über 50 Prozent für etwas wichtiger.

Mit den richtigen finanziellen Anreizen könnten sich jedoch mehrere Befragte vorstellen, zusätzliche Stunden zu leisten: geeignet wären demnach Bonuszahlungen und Prämien, ein höheres Gehalt oder zusätzliche Urlaubstage.

«Diese Ergebnisse zeigen uns, dass Beschäftigte in Deutschland weniger denn je bereit sind, ihr Privatleben ihrem Job unterzuordnen, es sei denn, die Bedingungen stimmen», sagt Xing-Geschäftsführer Thomas Kindler.

Im Durchschnitt lag die Wochenarbeitszeit in Deutschland im Jahr 2023 bei 34,4 Stunden und damit unter dem europäischen Durchschnitt von 36,9 Stunden. Dennoch wollen generationsübergreifend 49 Prozent ihre Arbeitszeiten reduzieren - an der Spitze stehen die «Gen Z» mit 53 Prozent, dicht gefolgt von der Hälfte der «Millennials» und 48 Prozent der «Gen X». Von der Generation der «Babyboomer», die sich dem Ruhestand nähert, gaben nur 37 Prozent an, dass sie ihre Arbeitszeiten reduzieren würden. Nur neun Prozent der Befragten würden gerne mehr arbeiten.

Männer genießen mehr Work-Life-Balance als Frauen!

Rund die Hälfte der Beschäftigten gab an, mit der eigenen Work-Life-Balance zufrieden oder sogar sehr zufrieden zu sein. Mit 49 Prozent sind Frauen aber weniger zufrieden mit dem Verhältnis zwischen Arbeits- und Privatleben als Männer (55 Prozent).

Den Angaben zufolge wurden Anfang Juli 3.500 Arbeitnehmer im Alter zwischen 18 und 65 Jahren in Deutschland, Österreich und der Schweiz vom Marktforschungsinstitut Appinio in einer repräsentativen Online-Umfrage befragt.

(Text: dpa)

Zahl der Arbeitslosen steigt im August um 63.000

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August im Vergleich zum Juli saisonbedingt um 63.000 auf 2,872 Millionen gestiegen. Im Vergleich zum August des Vorjahres liegt die Zahl damit um 176.000 höher, teilte die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mit.

Die Arbeitslosenquote stieg gegenüber Juli um 0,1 Punkte auf 6,1 Prozent. Die Bundesagentur griff für ihre Statistik auf Zahlen zurück, die bis zum 14. August vorlagen.

«Der Arbeitsmarkt bekommt weiter die Folgen der wirtschaftlichen Stagnation zu spüren. Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben in der Sommerpause weiter zugenommen», sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur, Andrea Nahles.

Weniger offene Stellen: Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften in den Betrieben geht zurück. Im August waren den Angaben zufolge 699.000 offene Stellen bei den Arbeitsagenturen gemeldet. Das sind 72.000 weniger als vor einem Jahr.

Die Kurzarbeit geht nach oben. Verlässliche Daten für die tatsächliche Inanspruchnahme von Kurzarbeit liegen bis Juni vor. In diesem Monat zahlte die Bundesagentur für 232.000 Beschäftigte konjunkturelles Kurzarbeitergeld. Im Mai waren es 215.000 im April 223.000.

Ausbildungsmarkt in Bewegung!

Günstiger sieht es auf dem Ausbildungsmarkt aus. Von Oktober 2023 bis August 2024 meldeten sich 418.000 junge Leute als Bewerber für eine Ausbildungsstelle. Das waren 10.000 mehr als im Vorjahreszeitraum. Im August hatten noch 82.000 weder einen Ausbildungsplatz noch eine Alternative gefunden. Gleichzeitig waren von den insgesamt 502.000 Lehrstellen 158.000 noch nicht besetzt. Die Zahl der unvermittelten Bewerber und die der offenen Ausbildungsstellen werde sich bis Ende September noch deutlich verringern, der Markt sei weiter in Bewegung, hieß es von der Bundesagentur.

(Text: dpa)

Reallöhne steigen im zweiten Quartal weiter

Deutschlands Arbeitnehmer machen die Kaufkraftverluste aus den Hochinflationszeiten weiter wett. Im zweiten Quartal übertrafen die Steigerungen der Bruttolöhne das fünfte Mal in Folge die Entwicklung der Verbraucherpreise, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Während die Gehälter zwischen April und Juni nominal 5,4 Prozent höher waren als ein Jahr zuvor, hat die Inflation in dieser Zeitspanne lediglich 2,3 Prozent betragen. Daraus ergibt sich eine Reallohnsteigerung um 3,1 Prozent.

Zuvor hatten die Arbeitnehmer deutliche Verluste ihrer Kaufkraft hinnehmen müssen. Von Ende 2021 bis Anfang 2023 hatte es sechs Quartale in Folge sinkende Reallöhne gegeben, weil in der Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine die Verbraucherpreise stark gestiegen sind. Auch in der Coronazeit ab dem Frühsommer 2020 hatte es deutliche Einbußen gegeben.

Die höchsten Lohnsteigerungen gab es jetzt für Menschen mit vergleichsweise geringen Verdiensten. Für das unterste Viertel stiegen die Nominallöhne im zweiten Quartal um 7,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Vollzeitkräfte erhielten 5,7 Prozent mehr brutto.

(Text: dpa)

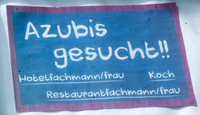

Betriebe werben um Azubis am falschen Ort

Von einem Stimmungshoch auf dem Ausbildungsmarkt ist keine Rede: Einer Umfrage unter 14- bis 25-Jährigen zufolge beklagt jeder Vierte, es gebe nicht genug Ausbildungsplätze in Deutschland. Ein Grund dafür, dass Betriebe und potenzielle Auszubildende nicht zueinander finden, dürfte die mangelnde Werbung für freie Stellen auf den richtigen sozialen Kanälen sein.

Das ergab die gemeinsame repräsentative Jugend- und Unternehmensbefragung der Bertelsmann Stiftung und des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW). Grundsätzlich sind sich junge Menschen und Betriebe einig: Die Ausbildungsplatzsuche findet online statt. Am meisten nutzen beide die Online-Stellenanzeigen, gefolgt von der Vermittlung über die Bundesagentur für Arbeit. Für die Studie befragte das Institut iconkids & youth im Auftrag der Bertelsmann Stiftung mehr als 1.700 junge Menschen zwischen 14 und 25 Jahren im Februar und März. IW befragte im Zeitraum von März bis Mai die Personalverantwortlichen von 895 Unternehmen.

Unter anderem bei den sozialen Medien zeigen sich Unterschiede. Während die jüngeren Generationen eher auf Plattformen wie YouTube, Tiktok oder Snapchat aktiv sind, schalten 70 Prozent der Unternehmen ihre Stellenanzeigen auf Facebook - obwohl hier nur jeder Vierte der jungen Menschen Zeit verbringt. Diese geben zu 30 Prozent an, Tiktok «oft» zu nutzen - was wiederum weniger als vier Prozent der Unternehmen tun. Wo die beiden Gruppen ihre Gemeinsamkeiten finden, ist laut der Studie Instagram.

«Unternehmen sollten ihre Kommunikation stärker an das Medienverhalten der jungen Menschen anpassen, um mehr potenzielle Bewerber und Bewerberinnen zu erreichen», empfehlen die Studienautoren. Auch analoge Kommunikation sollte nicht vernachlässigt werden, da Stellenanzeigen in Zeitungen oder an Schwarzen Brettern von jüngeren Menschen mit niedrigerer Schulbildung genutzt werden.

Kompetenzen wichtiger als Schulabschluss:

Fast drei Viertel der Unternehmen halten die Kompetenzen und Eigenschaften der Bewerber und Bewerberinnen für zunehmend wichtig, während formelle Abschlüsse an Bedeutung verlieren. Dies müsse besser kommuniziert werden: Die Studie zeigt, dass nur etwas mehr als die Hälfte der jungen Menschen überzeugt ist, dass ihre persönlichen Fähigkeiten wichtig sind. Ein Drittel widerspricht dieser Einschätzung sogar ausdrücklich.

«Junge Menschen sollten selbst bei schwächeren Noten nicht auf eine Bewerbung verzichten, sondern auf ihre Stärken vertrauen», betont Clemens Wieland, Experte der Bertelsmann Stiftung für berufliche Bildung.

Die Ausbildung hat einen guten Ruf: Über 80 Prozent der Unternehmen und jungen Menschen sehen in ihr eine gute berufliche Grundlage. Sechs von zehn der Befragten finden auch, dass man sich mit einer Ausbildung später «ein gutes Leben» leisten könne. Trotzdem finden mehr als 45 Prozent der Unternehmen und gut 55 Prozent der jungen Menschen, dass eine duale Ausbildung wenig Wertschätzung in der Gesellschaft genieße.

(Text: dpa)

Tarifverhandlungen Seehäfen müssen in weitere Runde gehen

Die Tarifverhandlungen zwischen der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und dem Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) müssen in eine weitere Runde gehen. In einer Mitgliederbefragung lehnte die Mehrheit der in den deutschen Seehäfen beschäftigten ver.di-Mitglieder ein Angebot der Arbeitgeber mit zwei Angebotsoptionen als unzureichend ab.

Diesem Mitgliedervotum ist am 23. August 2024 die ver.di-Bundestarifkommission in Hamburg gefolgt und hat für eine Nachverhandlung gestimmt. ver.di-Verhandlungsführerin Maren Ulbrich erklärt dazu: „Die völlig unzureichenden Vorschläge der Arbeitgeberseite zu Beginn der Verhandlungen haben die Beschäftigten provoziert. Die Streiks der letzten Wochen haben deutlich gezeigt, dass die Beschäftigten nicht bereit sind, sich billig abspeisen zu lassen. Die jetzige Situation haben sich die Arbeitgeber selbst zuzuschreiben.“

Zwar habe sich der ZDS in seinen beiden zuletzt vorgelegten Vorschlägen durchaus bewegt und Reallohnsteigerungen angeboten. „Die im Volumen und vor allem in der jeweiligen Laufzeit unterschiedlichen Vorschläge bilden für die Beschäftigten aber nicht die notwendigen Lohnerhöhungen und Entlastungen ab, die sie von einem für sie akzeptablen Abschluss erwarten. Denn sie leisten tagtäglich harte Arbeit an den Seehäfen und damit einen enormen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung mit wichtigen Gütern. Das muss sich für die Kolleginnen und Kollegen dann auch rechnen“, so Ulbrich.

Die Gewerkschafterin fordert den ZDS deshalb auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren und das Angebot nachzubessern. „Die Beschäftigten haben gezeigt, dass sie kampfbereit sind. Die Beschäftigten haben ein Recht auf spürbare Lohnerhöhungen und deutliche Entlastung. Es liegt nun in den Händen der Arbeitgeber, dass wir schnell zu einem für alle akzeptablen Abschluss kommen.“

In der vierten Verhandlungsrunde im Juli 2024 hatten die Arbeitgeber nach massiven Streiks ihr für sie finales, doppeltes Angebot vorgelegt, das jedoch hinter den Erwartungen der Beschäftigten zurückblieb. Über dieses Angebot stimmten die ver.di-Mitglieder in den letzten Wochen ab.

(Text: ver.di)

Streik bei Lufthansa-Tochter Discover

Passagiere der Lufthansa-Tochter Discover Airlines müssen in dieser Woche mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaften Vereinigung Cockpit (VC) und Ufo haben die Besatzungen zu einem viertägigen Streik aufgerufen. Die Piloten und das Kabinenpersonal sollen von diesem Dienstag (27. August) bis einschließlich Freitag (30. August) die Arbeit niederlegen, wie die Gewerkschaften in Frankfurt mitteilen.

Betroffen sind alle Abflüge aus Deutschland. Zuvor hatten sich die Beschäftigten in getrennten Urabstimmungen eindeutig für einen Arbeitskampf ausgesprochen.

Hintergrund ist ein Konflikt mit der Gewerkschaft Verdi, die bei der noch jungen Fluggesellschaft erste Tarifverträge für Piloten und Flugbegleiter der Discover abgeschlossen hat. Die Forderungen von Ufo und VC weichen inhaltlich kaum ab, die Spartengewerkschaften wollen aber eigene Tarifwerke durchsetzen. Verdi habe im Flugbetrieb nicht ausreichend viele Mitglieder und sei vom Lufthansa-Management als Tarifpartner eingesetzt worden, sagen sie.

Der 2021 gegründete Ferienflieger Discover Airlines startet mit 27 Flugzeugen von München und Frankfurt zu verschiedenen Urlaubszielen in Europa und Übersee. Bis zum Jahr 2027 soll die Flotte auf 33 Flugzeuge anwachsen. An Bord arbeiten rund 1.900 Menschen, von denen eine unbekannte Zahl gewerkschaftlich organisiert ist.

Die VC-Piloten haben im Winter bereits in drei Runden gestreikt. Auch die Ufo hatte ihre Mitglieder zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, um Verhandlungen mit dem Management zu erzwingen.

Neben regelmäßigen Lohnsteigerungen für beide Berufsgruppen bis Ende 2027 zwischen 16 und 38 Prozent enthält der Verdi-Vertrag Regelungen von Zulagen und Arbeitszeit, betrieblicher Altersvorsorge oder Hilfen beim Verlust der Fluglizenz. Für die eigenen Mitglieder hat Verdi einen verlängerten Kündigungsschutz sowie ein zusätzliches halbes Monatsgehalt festgehalten.

Das Motto «Wer nicht mitmacht, wird schneller gekündigt» mache Ufo fassungslos, sagte Ufo-Tarifexperte Harry Jaeger. «Die Arbeitgeberseite lässt uns leider keine andere Wahl als den Arbeitskampf.»

Für die Gewerkschaften VC und Ufo geht es auch um den Einfluss im Stammkonzern, in dem sie bislang tariflich fest verwurzelt sind. Das Management hat mit der Discover Airlines und der bislang nicht tarifierten City Airlines zwei Flugbetriebe etabliert, die zu geringeren Kosten Flüge übernehmen können, die bislang von der Lufthansa selbst oder ihrer Regionaltochter Lufthansa Cityline geflogen werden. Deren Flotte könnte künftig schrumpfen, sodass Arbeitsplätze zu den klassischen Tarifkonditionen verschwinden.

(Text: dpa)

Viele Azubis machen Überstunden

Viele der rund 1,2 Millionen Azubis machen einer Umfrage zufolge regelmäßig Überstunden, einige sogar mehr als 20 Stunden pro Woche. Das zeigt der jährliche Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Befragt wurden dafür mehr als 10.000 Auszubildende in den 25 häufigsten Ausbildungsberufen.

Dem Report zufolge sind die meisten Azubis (fast 70 Prozent) mit ihrer Ausbildung zufrieden. Dabei gibt es aber große Unterschiede zwischen den Berufsgruppen. Die Befragung zeigt zudem einen steigenden Anteil derjenigen, die nach eigenen Angaben Arbeiten erledigen müssen, die nichts mit ihrer Ausbildung zu tun haben.

Mehr als sechs Überstunden pro Woche bei angehenden Köchen:

Gut ein Drittel der Azubis (34,5 Prozent) gab an, regelmäßig länger zu arbeiten - deutlich mehr als in den Vorjahren, wie es vom DGB heißt. Angehende Köchinnen und Köche leisten demnach mit durchschnittlich 6,1 Überstunden pro Woche die meiste Mehrarbeit gefolgt von Hotel-Azubis (5,6 Stunden). Der Durchschnittswert für alle Berufe liegt bei rund 3,6 Überstunden pro Woche. Einige wenige Azubis gaben in der Umfrage sogar an, regelmäßig mehr als 20 Überstunden pro Woche zu machen. Fast jeder Zehnte bekomme für Überstunden weder eine Vergütung noch einen Freizeitausgleich. Das sei ein klarer Verstoß gegen das Berufsbildungsgesetz, kritisierte der DGB.

Deutliche Unterschiede bei der Vergütung!

Im Durchschnitt über alle Lehrjahre verdienten Azubis nach eigenen Angaben 965 Euro pro Monat, im dritten Ausbildungsjahr waren es 1.035 Euro. Dabei gibt es aber Unterschiede: Angehende Bankkaufleute (1.243 Euro), Industriemechaniker (1.174 Euro) oder Steuerfachangestellte (1.163 Euro) kamen im dritten Ausbildungsjahr auf deutlich mehr Geld als etwa Friseur-Azubis (830 Euro).

Der Report sieht dennoch eine positive Entwicklung, da es auch am unteren Ende der Verdienstskala im Vergleich zum Vorjahr erneut einen Anstieg gab. «Dies kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass die 2020 eingeführte Mindestausbildungsvergütung ihre Wirkung entfaltet», heißt es in dem Bericht. Darauf deute auch hin, dass die Unterschiede zwischen den Ausbildungsberufen in den letzten Jahren insgesamt geringer geworden seien. Die Mindestausbildungsvergütung ist so etwas wie ein Mindestlohn für Azubis und wird jährlich an die durchschnittliche Entwicklung aller Ausbildungsvergütungen angepasst.

Azubi-Zufriedenheit je nach Beruf unterschiedlich:

Wie glücklich Azubis mit ihrer Ausbildung sind, hängt stark vom gewählten Beruf ab. 82 Prozent der angehenden Industriemechaniker gaben an, zufrieden oder sehr zufrieden damit zu sein, dahinter folgen Industrie- und Bankkaufleute (80 und 79) sowie Mechatroniker (78). Am unteren Ende der Skala stehen künftige Fachlageristen (61), Hotelfachleute (60) und Zahnmedizinische Fachangestellte, von denen sich nur 59 Prozent zufrieden mit ihrer Ausbildung zeigten.

Kaffee kochen und Putzen!

Kritisch sieht der DGB, dass mehr als jeder sechste Befragte (15,3 Prozent) angab, immer oder häufig Dinge machen zu müssen, die nichts mit der Ausbildung zu tun haben. Dies sei ein Höchststand. Genannt werden etwa «Kaffee kochen» oder «putzen in der Firma». 56 Prozent werden manchmal oder selten und nur 29 Prozent nie mit solchen «ausbildungsfremden Tätigkeiten» betraut. Diese seien keinesfalls Teil der Ausbildung, heißt es vom DGB. «Finden sie dauerhaft statt und werden zentrale Ausbildungsinhalte deshalb nicht vermittelt, gefährden sie sogar den erfolgreichen Ausbildungsabschluss der jungen Menschen.»

(Text: dpa)

Kein unmittelbarer Stellenabbau im Zugbetrieb

Mit der Ankündigung Zehntausender Stellenstreichungen hat die Deutsche Bahn die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) alarmiert - in einem Spitzengespräch mit den Arbeitnehmervertretern sicherte Konzernchef Richard Lutz nun zu, dass der Abbau nicht unverzüglich auch den direkten Bahnbetrieb treffen soll. «Wir müssen sparen, aber wir werden nicht am Kunden und an der Sicherheit sparen», teilte er nach dem Treffen mit.

«Wer für den Betrieb gebraucht wird, wird eingestellt, ohne Wenn und Aber», hieß es von Personalvorstand Martin Seiler, der ebenfalls bei dem Gespräch dabei war. «Im direkten Eisenbahngeschäft haben wir einen anhaltend hohen Bedarf, vor allem für Lokführer, Instandhalterinnen, Zugverkehrssteuerer und Servicekräfte.» Allein in diesem Jahr will die Bahn deshalb erneut rund 25.000 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen.

Auch mit Blick auf den sich zuspitzenden Fachkräftemangel soll aber mittel- bis langfristig auch der operative Bereich personell schrumpfen. «Aber das geht selbstverständlich nur dann, wenn die neuen Entwicklungen greifen und entsprechende Potenziale freisetzen», betonte Seiler. Gemeint sind dabei die Digitalisierung, Automatisierung und Künstliche Intelligenz.

Zur Halbjahresbilanz hatte die Bahn angekündigt, in den kommenden fünf Jahren rund 30.000 Stellen abbauen zu müssen. «Wir müssen in Zukunft mehr Bahn mit weniger Menschen schaffen», sagte damals Finanzvorstand Levin Holle.

EVG-Chef Martin Burkert hatte kürzlich davor gewarnt, dass der Stellenabbau nicht den operativen Bereich treffen dürfe. Nun äußerte er sich erleichtert. «Das ist ein wichtiges Signal an die Belegschaft», teilte er mit. «Die EVG fordert bei weiteren Maßnahmen maximale Transparenz.»

Die Bahn sicherte zu, dass die Reduzierung nicht über Entlassungen geschehen soll. «Genutzt wird stattdessen die natürliche Fluktuation und der große konzerninterne Arbeitsmarkt», hieß es. «Auch Instrumente wie Altersteilzeit und freiwillige Abfindungen stehen in einzelnen Fällen zur Verfügung.»

(Text: dpa)

Mehr als 20 Millionen Pendler in Deutschland

Rund 20,5 Millionen Menschen pendeln in Deutschland zwischen Wohn- und Arbeitsort. Für 7,1 Millionen Erwerbstätige beträgt die Entfernung von zu Hause zur Arbeit sogar mehr als 30 Kilometer, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) mitteilt. Ob sie diese Strecke täglich fahren müssen oder ob sie viel im Homeoffice arbeiten, geht aus der Auswertung allerdings nicht hervor.

«Unter den 80 deutschen Großstädten übt weiterhin München die größte Anziehungskraft für Arbeitskräfte aus dem Umland aus», teilt das Amt mit. Im Jahr 2023 wohnten demnach 454.900 der in München arbeitenden Beschäftigten außerhalb der Stadtgrenzen. Es folgen Frankfurt am Main (404.800), Hamburg (391.900), Berlin (391.200) und Köln (305.200).

Die Landkreise mit den längsten durchschnittlichen Pendeldistanzen sind Märkisch-Oderland (Brandenburg), Ludwigslust-Parchim (Mecklenburg-Vorpommern), Altmarkkreis Salzwedel (Sachsen-Anhalt) und Landsberg am Lech (Bayern) mit 27 Kilometern, gefolgt von Pfaffenhofen an der Ilm (Bayern) mit 26 Kilometern.

Zahl der Pendlerinnen und Pendler gestiegen!

Die Zahl der Pendlerinnen und Pendler ist nach dem Corona-Jahr 2022 und mit dem Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen 2023 um 140.000 gestiegen. Der Anteil der Pendler blieb mit knapp 60 Prozent stabil. Den größten Anstieg der Einpendler gab es in Hamburg (plus 13.200), München (10.900), Berlin (8.800) und Düsseldorf (8.300).

(Text: dpa)