Bahn-Gewerkschaft droht zur Tarifrunde «hitziges Frühjahr» an

Der Deutschen Bahn und weiteren Verkehrsbetrieben stehen in diesem Winter schwierige Tarifverhandlungen ins Haus. «Die Erwartungshaltung unter den Kolleginnen und Kollegen ist riesig: Es muss mindestens ein Inflationsausgleich her – und zwar mit dauerhaften Erhöhungen in den Tabellen», sagte der neue Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, der Deutschen Presse-Agentur. Eine exakte Forderung hat die EVG noch nicht festgelegt. Am gestrigen Montag (5. Dezember) hat eine Mitgliederbefragung begonnen.

Bei den im Februar in Frankfurt startenden Verhandlungen will der EVG-Chef schnell Klarheit gewinnen und im Fall eines Arbeitskampfes mit einer anderen Gewerkschaft zusammenarbeiten, die ebenfalls für die öffentliche Infrastruktur wichtig ist. Burkert sagte: «Da zeitgleich auch Verdi für den öffentlichen Dienst verhandelt, kann ich mir abgestimmte Aktionsformen sehr gut vorstellen. Statt eines heißen Herbstes könnten wir ein hitziges Frühjahr erleben.»

Man habe mit dem vorangegangenen Tarifabschluss während der Corona-Krise Zurückhaltung geübt und Verantwortung übernommen, sagte Burkert. «Es gibt jetzt keinerlei Bereitschaft mehr auf Verzicht.» Bei den vom Bund steuer- und abgabenfrei gestellten 3000 Euro werde man ganz genau hinschauen, dass dies auch «vernünftig und nachhaltig» umgesetzt werde.

Der im Oktober zum EVG-Vorsitzenden gewählte Burkert kündigte zur Tarifrunde ein gemeinsames Vorgehen der Gewerkschaft in vielen Verkehrsbetrieben an. «Wir werden in Fulda im Februar die größte Tarifkommission aller Zeiten versammeln mit Kolleginnen und Kollegen aus mehr als 50 Unternehmen. Da ist die Deutsche Bahn nur eines darunter.»

Die EVG hat in der Vergangenheit wiederholt die angespannte Personalsituation bei der DB kritisiert und mehr Neueinstellungen gefordert, die dann auch im Unternehmen gehalten werden müssten. Burkert mahnte den Arbeitgeber, dies auch mit höheren Gehältern zu tun: «Auch die Bahn muss sehen, dass ihre Arbeitsplätze attraktiv bleiben. Wenn wir in Bereichen wie Reinigung oder auch Grünpflege mit Aufstockung nur knapp über dem Mindestlohn landen, braucht sich niemand zu wundern, dass die Leute kündigen und zu Aldi oder Lidl abwandern.»

(Text: dpa)

Dürfen Corona-Infizierte im Betrieb arbeiten?

Mit dem Ende der Quarantänepflicht für Corona-Infizierte in Hessen und weiteren Bundesländern ergeben sich für Arbeitgeber und Beschäftigte arbeitsrechtliche Fragen, auf die der Experte Prof. Dr. Peter Wedde in einem Statement eingeht. „Dass infizierte Beschäftigte jetzt nicht mehr zur häuslichen Isolierung verpflichtet sind, heißt ja nicht, dass sie in den Betrieb kommen müssen“, sagt der emeritierte Professor für Arbeitsrecht und Recht der Informationsgesellschaft an der Frankfurt University of Applied Sciences (Frankfurt UAS). Was aber ist, wenn sie im Betrieb arbeiten wollen?

„Corona-infiziert zu sein heißt, krank zu sein. Beschäftigte, die von einem Arzt wegen der Infektion krankgeschrieben sind, dürfen nicht arbeiten. Dieser Fall ist eigentlich klar“, so Wedde. Daran haben sich Arbeitgeber zu halten, auch wenn manche bislang gern hingenommen haben, dass an SARS-CoV-2 erkrankte Personen von zuhause weiter gearbeitet haben, obwohl sie krank waren.

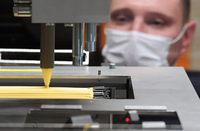

Mit FFP-2-Maske in den Betrieb: „Wer aber trotz einer festgestellten Corona-Infektion symptomfrei ist und sich fit fühlt, darf nun wieder zur Arbeit gehen (mit Ausnahme bestimmter Berufsgruppen, u.a. Beschäftigte in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen). Er oder sie ist lediglich verpflichtet, fünf Tage lang in Innenräumen eine FFP-2-Maske zu tragen und notwendige Vorsichtsmaßnahmen zu treffen wie Abstand halten“, erläutert Wedde.

„Unabhängig hiervon gilt, dass Arbeitgeber Beschäftigte in dieser Situation bitten können, nicht in den Betrieb zu kommen und stattdessen übergangsweise von zuhause zu arbeiten. Das setzt allerdings Einvernehmen zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten voraus. Wer daheim keine räumliche Möglichkeit hat oder von dort aus nicht arbeiten will oder kann, den kann ein Arbeitgeber nicht zwingen“.

Bei Betretungsverbot Gehalt weiterzahlen: Wollen Arbeitgeber – auch wegen ihrer Fürsorgepflicht gegenüber nicht-infizierten Beschäftigten – generell verhindern, dass positiv auf Corona getestete Arbeitnehmer/-innen in den Betrieb kommen, können sie ein zeitlich befristetes Betretungsverbot aussprechen.

Wedde verweist aber zugleich darauf, dass Arbeitgeber, die arbeitswillige Beschäftigte am Betreten des Betriebs hindern, diesen das Gehalt weiterzahlen müssen. Und noch ein Punkt ist Wedde wichtig: „Arbeiten mit dem Corona-Virus infizierte Beschäftigte im Betrieb, müssen Arbeitgeber dort notwendige Schutzmaßnahmen treffen wie etwa eine räumliche Trennung. Gibt es wirksame Schutzmaßnahmen, können sich andere Beschäftigte aus Angst vor Ansteckung im Regelfall nicht weigern, am Arbeitsplatz zu erscheinen.“

(Text: Frankfurt University of Applied Sciences)

Arbeitskräfte aus dem Ausland sollen Fachkräfte-Lücken schließen

Die Bundesregierung will die immer größere Lücke an Fachkräften in Deutschland künftig auch mit viel mehr Arbeitskräften aus dem Ausland füllen. Anders als heute sollen verstärkt Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger ohne anerkannten Abschluss ins Land kommen dürfen. Auswahlkriterien sollen etwa Berufserfahrung oder Deutschlandbezug sein. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch, 30 November, entsprechende Eckpunkte. Eindringlich warben vier Kabinettsmitglieder für das geplante Gesetz - vor allem bei der Union, die die Migrationspolitik der Ampel zuletzt stark kritisiert hatte. Wirtschaft und Gewerkschaften begrüßten die Pläne.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte: «Wir wollen, dass Fachkräfte schnell nach Deutschland kommen und durchstarten können.» Deutschland solle das modernste Gesetz seiner Art in ganz Europa bekommen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) betonte: «Wir müssen Einwanderung von qualifizierten Fachkräften wollen, sonst kriegen wir den Wohlstand und die soziale Sicherheit dauerhaft nicht gewährleistet.» Heil kündigte eine entsprechende Kampagne an.

Nach den Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll es ein Gesetz sein, «das nach vorne weist, das offensiv für eine Gesellschaft der Vielen wirbt». Seine für Bildung zuständige FDP-Kollegin Bettina Stark-Watzinger meinte: «Integration zu machen und dauerhaft in Deutschland zu bleiben - das muss ja unser Ziel sein.»

Das neue Punktesystem:

Als wohl größte Änderung soll «Drittstaatsangehörigen mit gutem Potenzial» möglich gemacht werden, zur Suche eines Arbeitsplatzes einzureisen. Vergeben werden soll dafür eine Chancenkarte. Bekommen soll diese nach den Worten von Heil, wer drei von fünf Kriterien erfüllt. Die Kriterien sind: Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter. Was aber genau ein solcher Bezug sein soll und wie viele Punkte es für welches Sprachniveau gibt, ist noch offen. Es wird daran gedacht, dass mehrfache Deutschlandreisen, ein Job bei einem deutschen Arbeitgeber im Ausland oder Verwandte in Deutschland zählen könnten.

Zwei Wochen sollen Nicht-EU-Bürger mit Chancenkarte eine Probebeschäftigung während der Arbeitsplatzsuche machen dürfen. Auch ein Nebenjob mit 20 Stunden die Woche soll erlaubt werden. Geprüft werden soll auch eine leichtere Einwanderung zur Ausbildungsplatzsuche.

Mehr Anerkennungen:

Anerkannte ausländische Fachkräfte sollen künftig auch in Berufen arbeiten können, die mit ihrer Ausbildung nichts oder wenig zu tun haben. Ein Mechaniker könnte etwa als Lagerist oder eine Polizistin als Kellnerin angeworben werden. Berufserfahrung soll bei der Erteilung eines Arbeitsvisums stärker berücksichtigt werden. Die Anerkennung des im Herkunftsland erworbenen Abschlusses soll nicht zwingend vor der Einreise erfolgen. Der Arbeitgeber soll stärker mitentscheiden können, ob er jemanden gebrauchen und dieser dann bleiben kann.

Bisheriges Recht:

Seit 2020 gibt es schon ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Fachkräfte mit einer ausländischen Berufsausbildung erhalten für sechs Monate das Recht zum Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche. Eine novellierte EU-Richtlinie für eine «Blaue Karte» für Hochqualifizierte steht zudem vor der Umsetzung. Diese Karte bekommen Hochschulabsolventinnen und -absolventen. Unterhalb der Ebene des Rechts soll vieles schneller und einfacher werden: Mehr Anträge sollen digital möglich werden, das Auswärtige Amt will die Visa-Erteilung leichter machen. Auch für Studierende und Azubis soll Deutschland attraktiver werden, wie Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger ankündigte.

Die wachsende Fachkräftelücke:

In Restaurants und Kneipen, in der Kinderbetreuung, in der Pflege, im Handwerk, in der öffentlichen Verwaltung - überall werden laut Heil händeringend Fachkräfte gesucht. Im IT-Bereich gibt es laut Habeck 100 000, im Bereich Solar- und Windenergie über 200 000 offene Stellen. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung fehlen bis 2035 sieben Millionen Fachkräfte. Heil warnte nicht nur vor einem Wohlstandsverlust, sondern auch vor Lücken in der Rentenkasse, wenn nicht mehr Menschen kommen.

Weiteres Verfahren:

Die Regierung will ihren Gesetzentwurf Anfang des Jahres in den Bundestag einbringen. Ob das Gesetz zustimmungspflichtig im Bundesrat ist, ist noch offen - aber wahrscheinlich schon. Über die Länderkammer hätte die Union wie zuletzt beim Bürgergeld eine Blockademöglichkeit. Die Union hatte den gesamten Migrationskurs der Ampel massiv kritisiert, vor allem Pläne zur leichteren Einbürgerung von im Land schon integrierten Ausländern. Der Parlamentarische Geschäftsführer Thorsten Frei (CDU) hatte aber auch dem angepeilten Punktesystem eine Absage erteilt. Heil entgegnete: «Es ist der Weg der ökonomischen Vernunft, dass wir qualifizierte Zuwanderung nach Deutschland ermöglichen, und ich setze darauf, dass der noch vorhandene ökonomische Sachverstand der Union auch mithilft, dass die andere große Volkspartei mitgeht.»

Reaktionen auf die Pläne:

Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger attestierte der Politik, «die richtigen Weichen» zu stellen. Auch der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) begrüßte die Pläne, verlangte aber Nachbesserungen im Detail. Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer forderte: «Die Ausländerbehörden müssen "Welcome-Center" werden.» Auch der IG-Metall-Vorsitzende Jörg Hofmann meinte: «Bürokratische Hürden behindern heute den Zuzug.» Anja Piel vom DGB-Vorstand bewertete auch das Punktesystem als «eine gute Idee».

(Text: Basil Wegener, Anne-Béatrice Clasmann und Fatima Abbas, dpa)

Kaum Herbstbelebung bei der Zahl der Arbeitslosen

Weitgehende Stagnation am deutschen Arbeitsmarkt: Die Zahl der Arbeitslosen ging im November dank einer ganz leichten Herbstbelebung zurück - allerdings weniger stark als in früheren Jahren um diese Jahreszeit. Die Bundesagentur für Arbeit gab am gestrigen Mittwoch (30. November) die Zahl der Arbeitslosen im November mit 2,434 Millionen an, das sind 8000 weniger als im Oktober, aber 117 000 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote liegt damit unverändert bei 5,3 Prozent und damit um 0,2 Punkte höher als im November 2021. Die Bundesagentur verwendete Datenmaterial für die November-Statistik, das bis zum 14. November vorlag.

«Insgesamt ist der Arbeitsmarkt stabil. Zwar sind Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung saisonbereinigt erneut gestiegen und Kurzarbeit nimmt wieder zu, die Beschäftigung wächst aber deutlich», sagte Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wies auf die weiterhin schwierige Situation der Langzeitarbeitslosen hin. Ihre Zahl ist mit 877 000 noch immer höher als vor der Corona-Pandemie. Heil verspricht sich auch für diese Personengruppe eine Verbesserung durch das neue Bürgergeld ab 1. Januar. Mit Instrumenten des sozialen Arbeitsmarktes, die bisher nur befristet einsetzbar waren, erhofft sich Heil Verbesserungen auch für Langzeitarbeitlose.

«Auch die Aus- und Weiterbildung wird durch das Bürgergeld gestärkt», sagte Heil. «Das ist wichtig, denn rund zwei Drittel aller langzeitarbeitslosen Menschen haben keinen Berufsabschluss.» Auf diese Weise sollen Fachkräfte im Inland gewonnen werden. Darüberhinaus braucht es Zuwanderung - 400 000 Menschen pro Jahr müssen aus dem Ausland nach Deutschland kommen, um das Arbeitskräftepotenzial stabil zu halten.

Terzenbrach begrüßte in diesem Zusammenhang das Eckpunktepapier der Bundesregierung, das die Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte erleichtern soll. Die Bundesagentur hatte in der jüngeren Vergangenheit mehrere Programme aufgelegt, um Fachkräfte aus Drittländern wie Mexiko oder von den Philippinen nach Deutschland zu holen. Der Erfolg blieb häufig aus, weil die Zuwanderung auf bürokratische Hürden stieß, vor allem bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse.

Terzenbach sagte für die Bundesagentur zu, dass die Neuerungen des Bürgergeldes von seiner Behörde fristgemäß umgesetzt werden können. «Die Menschen, die Anspruch auf das Bürgergeld haben, werden pünktlich ihre Regelsätze ausgezahlt bekommen», sagte er. Terzenbach wies in diesem Zusammenhang auch auf die verbesserten Möglichkeiten bei der Aus- und Weiterbildung hin, nicht nur für Bürgergeld-Empfänger, sondern auch für Menschen, die Arbeitlosengeld erhalten.

Bei der Kurzarbeit stellt die Bundesagentur wieder einen Anstieg fest. Vom 1. bis 24. November hätten Arbeitgeber für 82 000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Daten über tatsächlich ausgezahltes Kurzarbeitergeld liegen nur bis September vor. In dem Monat zahlte die Bundesagentur Kurzarbeitergeld für 157 000 Beschäftigte. Das waren mehr als doppelt so viele wie im August.

Die Einstellungsbereitschaft der Betriebe sei weiterhin hoch, habe sich aber etwas abgeschwächt, teilte die Bundesagentur weiter mit. Im November waren demnach 823 000 offene Stellen gemeldet, 15 000 mehr als noch vor einem Jahr. Saisonbereinigt habe sich der Bestand jedoch gegenüber Oktober verringert.

Einfluss auf den Arbeitsmarkt haben weiterhin Flüchtlinge aus der Ukraine - wenn sie auch derzeit nicht mehr für einen weiteren Anstieg verantwortlich sind. Nach Angaben der Bundesagentur sind derzeit 189 000 Menschen aus der Ukraine arbeitslos. Rund 620 000 Ukrainerinnen und Ukrainer seien in der Grundsicherung, davon 200 000 Kinder. Gut 59 000 Ukrainer seien bis September sozialversicherungspflichtig beschäftigt worden, 18 000 weitere in Minijobs. «Wir wissen aber nicht, was dieser Winter noch bringt», sagte Terzenbach.

(Text: Michael Donhauser, dpa)

Mehr Menschen arbeiten mit 60

Immer mehr Menschen arbeiten auch jenseits der 60 - und beim Eintritt in die Rente können immer mehr von ihnen lange Versicherungszeiten vorweisen. Das zeigen neue Daten, auf die die Rentenversicherung hinwies, sowie Berichte, die das Bundeskabinett am Mittwoch (30. November) in Berlin absegnete.

So stieg laut einem Bericht zum Thema Rentenalter die Erwerbstätigenquote bei den 60- bis 64-Jährigen von 2000 bis 2021 von 20 auf rund 61 Prozent. An dieser Größe sieht man, wie hoch der Anteil der Menschen ist, die sich noch im Job befinden. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Alter von 60 bis 64 Jahren stieg von 2000 bis 2021 um knapp 2,2 Millionen auf 2,8 Millionen.

Zudem gibt es immer mehr Menschen, für die über Jahrzehnte Beiträge in die Rentenkasse geflossen sind. So ist der Anteil der Neurentnerinnen und Neurentner mit 35 und mehr Versicherungsjahren von 59 Prozent 2001 auf 73 Prozent 2021 gestiegen. «Grund für diese Entwicklung ist vor allem die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen in Westdeutschland und die damit verbundene Beitragszahlung zur Rentenversicherung», sagte der Vorsitzende der Bundesvertreterversammlung, Jens Dirk Wohlfeil, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Dies führe auch zu einer besseren Altersabsicherung dieser Frauen durch die gesetzliche Rente. Bei den Frauen in den alten Ländern gab es seit 2001 einen Anstieg bei den Neurentnerinnen, die mindestens 35 Versicherungsjahre haben, von 27 auf 61 Prozent. 35 Versicherungsjahre sind etwa notwendig, um mit 63 Jahren eine Altersrente für langjährig Versicherte erhalten zu können. Wohlfeil äußerte sich anlässlich einer am Freitag in Berlin stattfindenden Bundesvertreterversammlung. Das ist ein Selbstverwaltungsgremium der Rentenversicherung.

Finanziell steht die Rentenkasse, wie bereits vor wenigen Wochen bekannt geworden war, gut da. Laut Rentenversicherungsbericht 2022 steigt die Reserve (Nachhaltigkeitsrücklage) Ende des Jahres wohl auf 41,7 Milliarden Euro - gegenüber dem Vorjahr sind das 2,7 Milliarden Euro mehr. Der Beitragssatz bleibt voraussichtlich bis 2026 stabil bei 18,6 Prozent. Das Sicherungsniveau vor Steuern bleibt bis zum Jahr 2024 knapp oberhalb von 48 Prozent.

Der «Vierte Bericht zur Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre» stellt heraus, dass die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zuletzt unter dem besonderen Einfluss der COVID-19-Pandemie stand. Durch den Einsatz von Kurzarbeit konnten aber nachhaltige negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt laut dem Bericht weitgehend vermieden werden. Davon hätten auch viele ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitiert.

Die Berichte zur Rente wurden im Kabinett behandelt, weil der Gesetzgeber das so vorgesehen hat.

(Text: dpa)

Neue Ideen für Fachkräftezuwanderung

Deutschland braucht dringend gut ausgebildete Arbeitskräfte, da sind sich Politik, Wirtschaft und Fachleute einig. Doch woher nehmen? Ohne Zuwanderung funktioniert es nicht, sagen Experten. Deshalb will die Ampel-Koalition Hürden für Fachkräfte aus dem Ausland abbauen. Sie sollen einfacher als bisher nach Deutschland kommen können.

Warum ist eine Reform notwendig?

Die Babyboomer der geburtenstarken Jahrgänge der 1960er gehen bald in Rente und der demografische Wandel verstärkt sich: Ohne die Fachkräfte-Einwanderung und steigende Erwerbsquoten stehen dem deutschen Arbeitsmarkt bis 2035 über sieben Millionen Arbeitskräfte weniger zur Verfügung, berechnete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit jüngst. Als eine Gegenmaßnahme nannte IAB-Forscher Enzo Weber, «Zuwanderer anzuziehen und zu integrieren».

Welche Regeln gelten aktuell?

Lange hatten Menschen aus Nicht-EU-Ländern nur mit einer akademischen Ausbildung unbeschränkt Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt. Seit März 2020 können jedoch auch Fachkräfte mit einer ausländischen Berufsausbildung für sechs Monate einen Aufenthalt zur Arbeitsplatzsuche erhalten (Fachkräfteeinwanderungsgesetz). Dafür benötigen Menschen eine anerkannte berufliche Qualifikation und Deutschkenntnisse. Zudem müssen sie ihren Lebensunterhalt während der Suche selbst bestreiten können.

Die Anerkennung der Gleichwertigkeit beruflicher Abschlüsse sei die wohl größte Hürde, so das IAB in einer Stellungnahme von Oktober. «Wenn Deutschland die Erwerbsmigration spürbar erhöhen will, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Gleichwertigkeitsprüfung in der gegenwärtigen Form verzichten oder sie stark reformieren müssen.» Das im Fachkräfteeinwanderungsgesetz verankerte System der Steuerung der Erwerbsmigration orientiere sich an Mindestkriterien, die restriktiv wirken könnten, weil sie alle gleichzeitig erfüllt werden müssten.

Wie sehen die Pläne der Ampel-Koalition aus?

Die Koalition will für mehr Einwanderung in den Arbeitsmarkt sorgen. Dafür sollen bürokratische Hürden ab- und das Marketing im Ausland ausgebaut werden. Anerkannte Fachkräfte sollen mit einem gültigen Arbeitsvertrag einfacher als bisher nach Deutschland kommen können. Das geht aus einem Eckpunkte-Papier hervor, das vom Kabinett am Mittwoch beschlossen werden soll. Unter bestimmten Voraussetzungen sollen zudem Menschen auch ohne vorherige formale Anerkennung ihres Abschlusses in Deutschland arbeiten können. «Mit dem Regelungspaket stärken wir den deutschen Arbeitsmarkt als Ganzes. Dies umfasst auch die vorübergehende oder dauerhafte Zuwanderung für Tätigkeiten, die keine akademische oder berufliche Qualifikation erfordern», heißt es.

Was soll sich bei den vorzuweisenden Qualifikationen genau ändern?

Wer im Ausland eine zweijährige Berufsausbildung absolviert hat und darüber hinaus mindestens zwei Jahre Berufserfahrung nachweist, soll auch dann in Deutschland arbeiten dürfen, wenn es keine formale Anerkennung für den im Heimatland erworbenen Abschluss gibt. Voraussetzung ist allerdings ein Arbeitsvertrag. Interessenten ohne Arbeitsvertrag können stattdessen eine «Chancenkarte» erhalten, mit der sie einreisen und sich vor Ort einen Job suchen dürfen. Diese Möglichkeit soll es aber nur für Ausländer mit «gutem Potenzial» geben, das mit Hilfe eines Punktesystems nachgewiesen werden muss.

Was hat es mit dem Punktesystem auf sich?

Vorbild für ein solches Punktesystem ist Kanada. Einwanderungswillige erhalten dort per «Express Entry»-Onlinesystem Punkte für Kriterien wie Ausbildung, Berufserfahrung, Alter und Sprachkompetenz. Menschen aus diesem Bewerber-Pool werden in regelmäßigen Abständen aufgefordert, sich formal für eines von drei Einwanderungsprogramme zu bewerben. In dieser zweiten Stufe werden dann erneut Punkte vergeben.

Das im Eckpunkte-Papier grob skizzierte Punktesystem für Fachkräfte aus Nicht-EU-Staaten basiert auf ähnlichen Parametern. «Zu den Auswahlkriterien können Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung, Deutschlandbezug und Alter gehören», heißt es im Eckpunkte-Papier.

Welche Reaktionen gibt es auf die Regierungspläne?

Die Wirtschaft reagiert wohlwollend. Für den Zentralverband Deutsches Baugewerbe wären die «Chancenkarte» und ein erleichterter Zuzug für Berufserfahrene «wichtige Bausteine für die Fachkräftegewinnung am Bau». Beim IT-Branchenverband Bitkom heißt es: «Wenn künftig formelle Abschlüsse und nachgewiesene Deutschkenntnisse keine Voraussetzung für Einwanderung mehr sein sollen, könnten davon insbesondere IT-Berufe profitieren, in denen Qualifikationen häufig berufsbegleitend erworben werden und Arbeitssprache ohnehin Englisch ist.» Skeptischer ist die CDU/CSU-Fraktion im Bundestag. Sie möchte, dass Zuwanderung wie bisher an das Vorhandensein eines Arbeitsplatzes geknüpft bleibt.

(Text: Alexandra Stober und Axel Hofmann, dpa)

Fast jeder Vierte Büroarbeiter unzufrieden mit Job

Fast jeder vierte Büroarbeiter in Deutschland ist einer Umfrage zufolge unzufrieden mit seinem Job. In einer am heutigen Dienstag (29. November) veröffentlichten Umfrage im Auftrag des Technologieunternehmens Slack äußerten sich 23 Prozent dementsprechend. Sechs Prozent haben demnach konkrete Wechselabsichten.

Fragt man alle Beschäftigten, was sie zu einem Jobwechsel bringen könnte, wird am häufigsten mangelnde Bezahlung genannt (82 Prozent). Dahinter folgen eine ungesunde Work-Life-Balance mit 74 Prozent und Unzufriedenheit mit dem Vorgesetzten (72 Prozent).

Dabei wären 29 Prozent der gut 2000 Befragten in der von YouGov durchgeführten Erhebung grundsätzlich bereit, für einen neuen Job in eine andere Stadt zu wechseln. Am häufigsten käme dabei Hamburg infrage, gefolgt von München, Berlin, Frankfurt und Köln.

Grundsätzlich wollen die meisten Büroarbeitenden nicht mehr jeden Tag ins Büro. 56 Prozent sprachen sich für eine Mischung aus Büro und mobilem Arbeiten aus. Ausschließlich aus dem Büro heraus wollen dagegen nur 20 Prozent arbeiten, nur von zuhause oder unterwegs 18 Prozent.

In der Befragung wertete YouGov auch speziell die Antworten von Angestellten in technischen Funktionen aus. Bei Ihnen waren Unzufriedenheit und konkrete Wechselabsichten seltener. Dafür waren sie häufiger bereit, die Stadt zu wechseln und häufiger Fans hybrider oder mobiler Arbeitsplätze.

«Wenn Unternehmen im Wettbewerb um die besten Talente heute eine Chance haben wollen, müssen sie flexible Arbeitsbedingungen und die dafür passende digitale Infrastruktur bieten», sagte Oliver Blüher, Zentraleuropa-Chef bei Slack. Für die Erhebung wurden Ende Oktober und Anfang November 2090 Menschen mit Bürojobs online befragt, darunter 1009 Angestellte in technischen Funktionen.

(Text: dpa)

Vestas-Beschäftigte erneut in fünftägigem Streik

Beschäftigte des Windanlagenbauers Vestas sind seit dem heutigen Montag bundesweit erneut in einen fünftägigen Streik getreten. Genaue Zahlen könne er noch nicht nennen, aber er gehe davon aus, dass die Beteiligung etwas höher liege als bei den vorangegangenen Arbeitsniederlegungen, sagte der Verhandlungsführer der IG Metall, Martin Bitter, der Deutschen Presse-Agentur.

Seit Anfang des Monats beteiligen sich nach Angaben der Gewerkschaft an den wiederholten Arbeitsniederlegungen täglich mehr als 300 Servicetechniker. Das sei mehr als die Hälfte der derzeit 570 operativ tätigen Beschäftigten in diesem Bereich, auf den sich die Gewerkschaft bei ihrem Arbeitskampf konzentriert. Servicetechniker sind unter anderem am Tausch von Großkomponenten und an der Inbetriebnahme von neuen Anlagen in Windparks beteiligt.

Die Gewerkschaft und die Beschäftigten wollen den Windanlagenbauer mit den Streiks zu Tarifverhandlungen zwingen. Bislang will Vestas Entgeltfragen nur mit dem Betriebsrat besprechen. Bei einer Online-Urabstimmung hatten sich deshalb Ende Oktober 88 Prozent der IG-Metall-Mitglieder für einen unbefristeten Streik ausgesprochen.

Für die Gewerkschaft ist der Streit ein Pilot-Konflikt in der Windkraftindustrie. Die IG Metall beklagt seit langem, dass zwar viele Zulieferer der Windindustrie, etwa Maschinenbauer, traditionell dem Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie unterliegen. Bei Herstellern und im Servicebereich habe sich die Windbranche aber bisher weitgehend tariflichen Regeln verweigert.

«Wir bedauern sehr, dass die IG Metall in Zeiten der weltweiten Energiekrise und Energieunsicherheit diesen Streik gegen einen Windenergieanlagenhersteller in Deutschland initiiert hat», sagte ein Vestas-Sprecher der dpa. Das Unternehmen sei nach wie vor davon überzeugt, «dass unser Ansatz, auch Entgeltfragen in vertrauensvoller Zusammenarbeit ausschließlich mit dem Betriebsrat zu regeln, der beste Weg ist». Bislang hätten die durch die Streiks entstandenen Ausfälle relativ gut kompensiert werden können, «vor allem auch dank allen Mitarbeitenden, die sich nicht am Streik von IG Metall beteiligen».

«Wir erhöhen damit den Druck», sagte der IG-Metall-Verhandlungsführer Bitter. Themen wie regelmäßige Tarifsteigerungen, Sonderzahlungen oder Altersteilzeit sollten Bestandteil zukunftsfähiger Arbeitsbedingungen sein. Am Montag versammelten sich Vestas-Beschäftigte zu Kundgebungen im schleswig-holsteinischen Husum und in Thalfang bei Trier in Rheinland-Pfalz.

Am Dienstag seien Demonstrationen im bayerischen Waldbüttelbrunn bei Würzburg, am Mittwoch in Barleben bei Magdeburg in Sachsen-Anhalt und am Donnerstag in Hamburg vor der Vestas-Deutschlandzentrale geplant. Dort werden dann die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Serpil Midyatli und der Bezirksleiter IG Metall Küste, Daniel Friedrich, als Redner erwartet. Nach früheren Angaben arbeiten bei Vestas Deutschland 1700 Menschen, 700 als Monteure.

(Text: dpa)

Flughafen und Flugsicherung auf problematischer Personalsuche

Nach der Lufthansa haben sich auch der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport und die Deutsche Flugsicherung intensiv auf die Suche nach neuem Personal begeben. Die Unternehmen treffen dabei auf unterschiedliche Problemlagen, wie die Chefs Stefan Schulte und Arndt Schoenemann am 22. November in Frankfurt berichteten.

Grundsätzlich erwarten beide Unternehmen für das kommende Jahr weiteres Wachstum des Luftverkehrs nach dem Corona-Schock. Während die DFS von rund 90 Prozent des Vorkrisen-Niveaus aus dem Jahr 2019 ausgeht, sprach Schulte von «zwischen 85 und 100 Prozent». Der Fraport-Chef verwies auf einen erheblichen Nachholbedarf unter anderem bei den Geschäftsreisen, weil sich der Luftverkehr in Deutschland im laufenden Jahr schwächer entwickelt habe als in vielen anderen Ländern. «Wir sind in diesem Jahr fünf Prozentpunkte schwächer gelaufen, als es in Paris der Fall war, in London oder Amsterdam», stellt Schulte fest. Es gehe 2023 darum, Marktanteile wiederzuholen und zu festigen.

Nach dem Stellenabbau in der Corona-Krise hat Fraport nach Schultes Worten im April 2021 mit hochvolumigen Neueinstellungen begonnen. Allerdings habe es an qualifizierten Kräften gemangelt, so dass man jetzt auch viel nachschule und qualifiziere. Nach rund 1800 neuen Leuten in diesem Jahr werde man im kommenden Jahr rund 1000 Menschen neu einstellen, kündigte Schulte an. Dazu habe man Arbeitskräfte auch in Südosteuropa und Südwesteuropa gewonnen. Den Zugängen stünden aber auch Abgänge gegenüber.

«Wir benötigen die Besten der Besten», erklärte Flugsicherungschef Schoenemann zu den Anforderungen an künftige Fluglotsen. Derzeit gehe die Zahl der Bewerber zurück, die sich zunächst einem harten Auswahlverfahren beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) stellen müssen. Im Unterschied zu früheren Jahren sei zuletzt rund ein Viertel der bereits zugelassenen Bewerber nicht zum Test angetreten. Die Durchfallquote betrug in der Vergangenheit konstant 95 Prozent, so dass letztlich nur jeder 20. Bewerber die dreijährige Lotsenausbildung beginnen durfte. Wie im laufenden Jahr will die DFS auch 2023 mit voller Kapazität 136 neue Lotsenschüler einstellen.

Die bundeseigene Flugsicherung erwartet auch 2023 starke zusätzliche Verkehre im deutschen Luftraum. Grund ist insbesondere der Ukraine-Krieg, der weiterhin Überflugmöglichkeiten über Polen einschränkt und andererseits zahlreiche Militärflüge über Deutschland notwendig macht, für die der zivile Verkehr umgeleitet werden muss.

(Text: dpa)

Volkswagen-Beschäftigte erhalten deutliches Lohnplus

Volkswagen und die IG Metall haben sich auf deutliche Lohnsteigerungen für die 125 000 Beschäftigten in Westdeutschland geeinigt. Entgelte und Ausbildungsvergütungen werden ab Juni 2023 um 5,2 Prozent und ab Mai 2024 um weitere 3,3 Prozent erhöht, wie beide Seiten am 23. November mitteilten. Die Laufzeit des Vertrags beträgt zwei Jahre. Das Ergebnis gelang eine Woche vor Ablauf der Friedenspflicht in der dritten Verhandlungsrunde. Beide Seiten hatten knapp zwölf Stunden in Langenhagen bei Hannover getagt.

Die Beschäftigten erhalten zudem eine steuerfreie Einmalzahlung als Inflationsausgleich von 3000 Euro, die in zwei Schritten im Februar 2023 (2000 Euro) sowie im Januar 2024 (1000 Euro) ausgezahlt wird. Auszubildende bekommen jeweils die Hälfte. Zusätzlich greifen laut IG Metall VW-spezifische Neuregelungen für die Altersteilzeit sowie bei freien Tage und bei den Hochschulgebühren. Der VW-Haustarif wurde für die Stammbelegschaft der Standorte Braunschweig, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter und Wolfsburg sowie einiger Töchter verhandelt. Die Tarifpartner empfehlen zudem, den Abschluss auch für die Beschäftigten in Zwickau, Dresden und Chemnitz zu übernehmen. Dort ist VW traditionell mit einer eigenen Tochtergesellschaft vertreten.

Der Autobauer und die Gewerkschaft zeigten sich zufrieden. Die IG Metall hatte eine Entgelterhöhung von 8 Prozent gefordert, allerdings für eine Laufzeit von einem Jahr. Das jetzt erzielte Ergebnis einer Erhöhung in zwei Schritten orientiert sich am Abschluss in der Metall- und Elektroindustrie im Pilotbezirk Baden-Württemberg.

IG Metall-Verhandlungsführer Thorsten Gröger sagte: «Alles in allem haben wir ein Tarifpaket geschnürt, was in historisch schwierigen Zeiten gut und solide ist.» Die Kundgebung von mehr als 4000 Beschäftigten bei der zweiten Verhandlung habe Rückenwind gegeben. «Ich will keinen Hehl daraus machen, dass die Auseinandersetzung nicht einfach war - das zeigt alleine die enorm lange Verhandlungsdauer in der Nacht.»

Die VW-Gesamtbetriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo sagte, in der Belegschaft gebe es eine breite Zufriedenheit mit dem Ergebnis, gerade was den Punkt Altersteilzeit angehe. Dies zeigten erste Reaktionen. Die bisherigen Altersteilzeit-Regelungen werden um fünf Jahre bis Dezember 2027 verlängert. «Uns ist in schwierigen Zeiten ein richtig solider Abschluss geglückt. Die Kolleginnen und Kollegen erhalten rasch spürbar mehr Geld», betonte Cavallo. Sie räumte ein, dass die Laufzeit von zwei Jahren sehr lang sei.

VW-Verhandlungsführer Arne Meiswinkel sagte, mit dem Abschluss werde für Beschäftigte und das Unternehmen Planungssicherheit und Stabilität geschaffen. Der Abschluss dürfe aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass man die Kosten weiter strikt im Griff behalten müsse, betonte der Vorstand. «Dies ist die Grundvoraussetzung, um unsere Transformation mit der notwendigen Geschwindigkeit fortzusetzen, unsere Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplätze zu sichern.»

Die tariflich festgeschriebenen 1400 Ausbildungsplätze bleiben laut VW bestehen. Ein wichtiger Beitrag für die Transformation ist nach Unternehmensangaben die Einführung eines neuen Stipendienprogramms, mit dem sich VW erstmals an Studierende mit einem Bachelor-Abschluss wende. Mit dem «Volkswagen Master» sollen laut Meiswinkel hochqualifizierte Nachwuchstalente in den Feldern Digitalisierung, Software und Batterie gewonnen werden.

(Text: dpa)