Verdi fordert Gehaltsplus von 5 Prozent für Versicherungsbeschäftigte

Die Gewerkschaft Verdi geht mit der Forderung nach 5 Prozent mehr Geld und einem Rechtsanspruch auf Homeoffice in die Tarifverhandlungen für die rund 160 000 Beschäftigten im Innendienst privater Versicherungen.

«Die Versicherungsbranche ist gut durch die Pandemie gekommen, dafür sprechen sowohl die Wachstumsprognosen für das Geschäftsjahr 2022 als auch die guten, teilweise glänzenden Geschäftsergebnisse im vergangenen Jahr», argumentierte Verdi-Verhandlungsführerin Martina Grundler am gestrigen Dienstag (25. Januar) in Berlin.

Die Dienstleistungsgewerkschaft fordert eine Erhöhung der Gehälter um 5 Prozent und eine Einmalzahlung von 600 Euro bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. «Wir erwarten einen Tarifabschluss, der nicht nur die aktuelle Inflation ausgleicht und Reallohnverluste verhindert, sondern auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den guten Ergebnissen der Branche beteiligt», sagte Grundler.

Zudem will Verdi einen Rechtsanspruch auf Homeoffice sowie eine Verbesserung der Überstundenvergütung von Teilzeitkräften und eine Verlängerung der auslaufenden Tarifvereinbarung zur Übernahme von Auszubildenden durchsetzen. Die Verhandlungen, die wegen der Corona-Pandemie online stattfinden, beginnen am heutigen Mittwoch.

(Text: dpa)

Lehrkräftemangel schlimmer als bekannt

In Deutschland fehlen einer Studie der Bildungsgewerkschaft VBE zufolge in den kommenden Jahren deutlich mehr Lehrkräfte als bisher bekannt. Der Verband geht davon aus, dass zusammengerechnet in den Jahren bis 2030 rund 81 000 Lehrerinnen und Lehrer weniger zur Verfügung stehen als gebraucht werden. Der Mangel wäre damit deutlich größer als von der Kultusministerkonferenz (KMK) in ihren Prognosen angenommen. Der Verband Bildung und Erziehung (VBE) legte die Untersuchung am gestrigen Dienstag (25. Januar) vor.

Der VBE-Vorsitzende Udo Beckmann nannte die bisherigen KMK-Modellrechnungen zum Neuangebot ausgebildeter Lehrkräfte bis 2030 «unseriös». Die Annahmen seien weder durch die Entwicklungen bei den Studierendenzahlen im Lehramtsstudium gedeckt noch durch die Zahl der Schulabsolventinnen und -absolventen in den kommenden Jahren.

Der mit der Untersuchung beauftragte Bildungsforscher Klaus Klemm hatte sich die KMK-Prognosen zum sogenannten Lehrkräfteeinstellungsbedarf, die entsprechende Rückmeldungen aus den Bundesländern zusammenführen, genauer angesehen. In der aktuellsten Prognose von 2020 wird von rund 363 000 Lehrkräften ausgegangen, die in den kommenden Jahren eingestellt werden müssen und von einem Angebot an Absolventen von knapp 350 000. Daraus ergibt sich eine rechnerische Lehrkräftelücke von 13 000.

Klemm nannte die Berechnungen auf der Angebotsseite «abenteuerlich». Das Lehrkräfteangebot werde massiv überschätzt. Etwa die Hälfte der Länder würden die aktuellen Angebote von Absolventen bis 2030 einfach fortschreiben, ohne Rücksicht auf das, was sich verändern könnte. Er kritisierte speziell die Zahlen aus Sachsen, wo die prognostizierte Zahl von Absolventen in den kommenden Jahren genau mit denen der benötigten Lehrkräfte übereinstimmen. Rechnerisch entsteht daraus gar keine Lehrkräftelücke.

Der Bildungsforscher legte für seine eigenen Berechnungen die Zahl der Schulabgänger mit allgemeiner Hochschulreife und den Anteil davon, der ein Lehramtsstudium aufnimmt und abschließt, zu Grunde. Auf Basis dieser Rechnung kommt er mit 286 000 auf ein deutlich geringeres Angebot als die von den Ländern errechneten 350 000 neue Lehrkräfte. Bei einem von Klemm errechneten Bedarf von 367 000 Lehrkräften ergibt sich eine Lücke von 81 000.

Der VBE wies zudem auf den geplanten Ganztagsausbau, den zusätzlichen Bedarf an Sonderpädagogen und die von der Ampel-Regierung geplante Förderung von Schulen in sogenannten sozialen Brennpunkten hin. Für diese Maßnahmen werden der Studie zufolge weitere 74 000 Lehrkräfte benötigt. Die Zahlen der KMK verschleierten den tatsächlichen Lehrerbedarf, kritisierte Beckmann.

Die Präsidentin der KMK, Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU), sagte am Dienstag, alle 16 Länder seien sich der Lage bewusst und ergriffen landesspezifische Maßnahmen. «Der bereits in der Vergangenheit prognostizierte Engpass wird durch die Folgen steigender Geburtenzahlen und Zuwanderung und vieles mehr noch verstärkt. Solche Ergebnisse von Studien sind für uns also nicht neu und wir haben die Entwicklung im Blick.»

Prien fügte hinzu, dass kontinuierlich an der methodischen Weiterentwicklung der Prognosen gearbeitet werde. Eine aktualisierte Vorausberechnung des Lehrkräftebedarfs wird voraussichtlich im Frühjahr vorgelegt.

Insgesamt gibt es in Deutschland rund 40 000 Schulen und Berufsschulen, etwa elf Millionen Schülerinnen und Schüler und mehr als 800 000 Lehrkräfte. Der Lehrkräftemangel verteilt sich nicht auf alle Schularten gleich: Den Zahlen der Kultusministerkonferenz zufolge wird die Lage vor allem im Sekundarbereich I - also oberhalb der Grundschule - in den nächsten Jahren angespannt bleiben. Auch an Berufsschulen wird mit einem jährlichen Unterangebot gerechnet. Einen Lehrerüberschuss gibt es dagegen an Gymnasien. An den Grundschulen wird ab Mitte 2025 mit einer Trendumkehr hin zu einem Überangebot ausgegangen.

(Text: dpa)

Tarifverhandlungen Luftsicherheitskräfte ohne Ergebnis vertagt

Die erste Runde der Tarifverhandlungen zur Erhöhung der Entgelte für Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen ist am gestrigen Montag (24. Januar) ohne Ergebnis vertagt worden. Die zweite Runde soll am 8. Februar 2022 ab 10 Uhr stattfinden. Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) verhandelt bundesweit für etwa 25.000 Branchenbeschäftigte mit dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS).

Für die Sicherheitskräfte an Verkehrsflughäfen fordert ver.di eine Lohnerhöhung von mindestens einem Euro pro Stunde bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Darüber hinaus soll in der Tarifrunde der Lohn für die Luftsicherheitskräfte Fracht und Personal/Warenkontrolle mit behördlicher Prüfung auf das Niveau der Luftsicherheitsassistenten (Fluggastkontrolle) nach dem Grundsatz gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit angehoben werden.

Für die Luftsicherheitskräfte in der Bordkartenkontrolle, in der Sicherung von sicherheitsempfindlichen Bereichen, in der Flugzeugbewachung u.a. mit Qualifizierung und bestandener Prüfung sowie in der Dokumentenkontrolle solle bundesweit das gleiche Stundenentgelt gezahlt werden. Bisher würden diese Beschäftigten regional unterschiedlich bezahlt. Jetzt müsse das Stundenentgelt auf das höchste Entgeltniveau angeglichen werden. Auch die für die Dauer von bis zu 24 Monaten niedrigere Bezahlung von Sicherheitskräften beim Berufseinstieg solle abgeschafft werden. Eine solche Regelung sei angesichts des Mangels an qualifizierten Arbeitskräften nicht mehr zeitgemäß.

(Text: ver.di)

Airbus plant weltweit 6000 Neuanstellungen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus will im ersten Halbjahr 6000 Arbeitskräfte einstellen. Die Posten sollen weltweit besetzt werden, wie Airbus am 19. Januar mitteilte. Personalchef Thierry Baril zufolge geht ein Teil der Anstellungen auf Abgänge zurück.

Wie viele der Stellen neu geschaffen werden, konnte er nicht beziffern. Etwa ein Viertel der Anstellungen soll laut Mitteilung aber neue Fertigkeiten bringen, die etwa in den Bereichen Cybertechnologie oder Digitalisierung gebraucht werden. Zum Halbjahr will der in Toulouse ansässige Konzern die Zahl externer Anstellungen neu bewerten.

Wegen der Corona-Krise auf die Luftfahrtbranche hatte Airbus Ende Juni 2020 den Abbau von 15 000 Stellen weltweit angekündigt. Laut Baril verließen letztlich 10 000 Angestellte ihre Stellen. Im vergangenen Jahr (Stand 30. September) hatte der Konzern weltweit knapp 126 000 Mitarbeiter.

(Text: dpa)

Keine Einigung bei Tarifverhandlungen für öffentliche Banken

Auch ein Verhandlungsmarathon hat in der fünften Tarifrunde für die öffentlichen Banken keinen Durchbruch gebracht. Arbeitgeber und Gewerkschaften wollen ihre Gespräche aber fortsetzen, wie beide Seiten am gestrigen Freitag (21. Januar) versicherten. Ein neuer Termin wurde zunächst nicht mitgeteilt. Die Gewerkschaft Verdi will mit weiteren Warnstreiks Druck machen.

«Die von der Arbeitgeberseite angebotenen drei Prozent sehen nur auf den ersten Blick gut aus. Sie führen durch die lange Laufzeit von 36 Monaten zu einem deutlichen Kaufkraftverlust», begründete Verdi-Verhandlungsführer Jan Duscheck die Ablehnung des Angebots.

Der Verhandlungsführer der öffentlichen Banken, Gunar Feth, betonte: «Als Arbeitgeber haben wir uns beim Thema Gehalt maximal auf die Gewerkschaften zubewegt, da gibt es keinerlei Spielraum mehr.» Den Instituten werde nun empfohlen, «die von uns angebotene Corona-Sonderzahlung in Höhe von 750 Euro schnellstmöglich und unabhängig vom Abschluss eines Tarifvertrags auszuzahlen».

Verdi fordert für 60 000 Beschäftigte von Landes- und Förderbanken sowie mehreren Sparkassen 4,5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten, mindestens jedoch 150 Euro mehr pro Monat. Der Deutsche Bankangestellten-Verband (DBV) will ein Plus von 4,8 Prozent sowie die Verkürzung der Wochenarbeitszeit um eine Stunde auf 38 Stunden durchsetzen. Das von Arbeitgeberseite nun angebotene Gesamtvolumen sei für einen Abschluss nicht ausreichend, erklärte DBV-Verhandlungsführer Stephan Szukalski. Alle Seiten seien gefordert, «trotz Corona möglichst zeitnah weiterzuverhandeln».

Die Verhandler des Bundesverbandes öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB) und der Gewerkschaften hatten am Donnerstag in Frankfurt bis in den späten Abend hinein um Kompromisse gerungen. Doch auch beim Thema mobiles Arbeiten konnten sich die Tarifpartner nicht abschließend einigen. Ein großer Streitpunkt bleibt nach Verdi-Angaben die Frage, inwiefern die Arbeitgeber das Arbeiten von zuhause aus bezuschussen. Verdi will erreichen, dass Beschäftigte bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen. Dafür sollen sie Anspruch auf eine Erstausstattungspauschale in Höhe von 1500 Euro erhalten.

Erstmals seit 1972 tritt die Tarifgemeinschaft Öffentlicher Banken wieder eigenständig für ihre derzeit 43 Mitgliedsinstitute an. Die gesondert geführten Verhandlungen für 140 000 Beschäftigte privater Banken in Deutschland waren am Montag (17. Januar) abgebrochen worden.

(Text: dpa)

Ohne Panzer-Teststrecke 1650 Arbeitsplätze in Gefahr

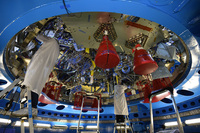

Die IG Metall kämpft für den Erhalt der Teststrecke des Panzerbauers Krauss-Maffei Wegmann (KMW) in München. Ohne die Teststrecke sei der gesamte Standort mit «1650 hochspezialisierten Arbeitsplätzen in Gefahr. Eine Verlagerung hätte auch auf zahlreiche Zulieferer negative Auswirkungen», sagte die Geschäftsführerin der IG Metall München, Stefanie Krammer, am 14. Januar.

Für den heutigen Dienstag (18. Januar) rief die Gewerkschaft deshalb zu einer Kundgebung vor dem Panzerwerk auf. Dort wollten Betriebsratschef Ralf Bergschneider, KMW-Geschäftsführer Ralf Ketzel und der Münchner SPD-Fraktionschef Christian Müller sprechen.

Krauss Maffei Wegmann baut und wartet in München Leopard-Kampfpanzer und Boxer-Radpanzer. Vor der Auslieferung an die Bundeswehr und andere Kunden werden sie - schon seit 1964 - auf der Teststrecke im Münchner Nordwesten getestet. «Es liegt auf der Hand, dass Produktion und Teststrecke zusammengehören», sagte Betriebsratschef Bergschneider. Wenn KMW Produktion, Forschung und Entwicklung verlagern müsse, wäre das für die Beschäftigten und ihre Familien eine Katastrophe.

Eine Initiative «Schule statt Panzer» hat beim Verwaltungsgericht München Klage gegen die Teststrecke eingereicht. Sie sei baurechtlich nie genehmigt worden und somit illegal. Panzer hätten in München «generell nichts zu suchen».

KMW-Geschäftsführer Ketzel sagte: «Seit fast 60 Jahren ist unsere Teststrecke grundlegender Bestandteil unseres Unternehmens hier am Standort in Allach. Die Arbeitsplätze hunderter Mitarbeiter sind unmittelbar mit der Teststrecke verbunden.»

KMW hat sich mit dem französischen Rüstungskonzern Nexter zum Gemeinschaftsunternehmen KNDS zusammengetan. Deutschland und Frankreich haben 2020 vereinbart, unter deutscher Führung einen gemeinsamen Nachfolger für den deutschen Kampfpanzer Leopard 2 und den französischen Kampfpanzer Leclerc zu entwickeln.

(Text: dpa)

Bahn will 2022 mindestens 21 000 Mitarbeiter einstellen

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr mindestens 21 000 Mitarbeiter einstellen. Ein Unternehmenssprecher bestätigte am Sonntag (16. Januar) einen entsprechenden «Bild»-Bericht.

So sucht der Staatskonzern bei den Ausbildungsberufen demnach rund 770 Fahrdienstleiter und jeweils etwa 740 Elektroniker und Lokführer. Unter den 21 000 neuen Mitarbeitern seien insgesamt 5200 Azubis. «Wir spüren, dass der Wettbewerb auf dem Arbeitsmarkt weiter anzieht und werden auch deshalb noch mehr ausbilden und qualifizieren», sagte Bahn-Vorstand Martin Seiler dem Blatt.

Im vergangenen Jahr stellte die Bahn 22 000 Mitarbeiter ein. Das Unternehmen verliert allerdings jedes Jahr Tausende Mitarbeiter vor allem aus Altersgründen. So gibt es einen jährlichen Bedarf von etwa neuen 2000 Lokführern. Unterm Strich wuchs die Mitarbeiterzahl in Deutschland insgesamt im vergangenen Jahr um 2000 nach einem Plus von 5000 im Vorjahr. Der Konzern beschäftigt allein in Deutschland etwa 220 000 Menschen.

(Text: dpa)

Bistum-Kündigung für mitgenommenen Bürostuhl ist unwirksam

Im Streit um die Kündigung wegen eines mitgenommenen Bürostuhls hat das Erzbistum Köln vor Gericht eine Niederlage gegen seine Justiziarin erlitten. Das Arbeitsgericht Köln gab der Klage der Frau am gestrigen Dienstag (18. Januar) statt. Die Kündigung werde für unwirksam befunden, erklärte es.

Zur Begründung hieß es, die nicht abgesprochene Mitnahme von Eigentum des Arbeitgebers nach Hause stelle zwar eine Pflichtverletzung dar. In der damaligen Situation - kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie - habe das aber nicht ausgereicht, um eine außerordentliche Kündigung zu rechtfertigen. Das Erzbistum habe damals der Arbeit im Homeoffice Vorrang eingeräumt. Die dafür notwendige Ausstattung habe es aber so kurzfristig nicht zur Verfügung gestellt.

Die frühere Justiziarin des Kölner Erzbischofs Rainer Maria Woelki hatte in dem Verfahren gegen die Beendigung ihres Arbeitsverhältnisses geklagt. Unter anderem hatte sie eine Kündigung erhalten, weil sie zu Beginn der Corona-Pandemie ihren rückenschonenden Bürostuhl mit nach Hause genommen hatte. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.

(Text: dpa)

Entwicklung der tariflichen Ausbildungsvergütungen 2021

Die tariflichen Ausbildungsvergütungen in Deutschland sind 2021 im Vergleich zum Vorjahr im bundesweiten Durchschnitt um 2,5 % gestiegen. Der Vergütungsanstieg lag damit in etwa auf dem Vorjahresniveau (2,6 %), fiel aber deutlich schwächer aus als in den Jahren vor Beginn der Coronapandemie.

Die Auszubildenden erhielten 2021 im Durchschnitt über alle Ausbildungsjahre tarifliche Vergütungen in Höhe von 987 € brutto im Monat. Für Auszubildende in Westdeutschland ergab sich mit 989 € ein leicht höherer Durchschnittswert als für ostdeutsche Auszubildende mit 965 €. In Ostdeutschland wurden somit 98 Prozent der westdeutschen Vergütungshöhe erreicht. Dies sind die zentralen Ergebnisse der Auswertung der tariflichen Ausbildungsvergütungen für das Jahr 2021 durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

Seit 1976 wertet das BIBB die tariflichen Ausbildungsvergütungen jährlich zum Stichtag 1. Oktober aus. In die Berechnung der Durchschnittswerte für Gesamtdeutschland sowie für Ost- und Westdeutschland fließen alle Ausbildungsberufe ein, für die Daten zu tariflichen Ausbildungsvergütungen vorliegen. In der BIBB-Datenbank „Tarifliche Ausbildungsvergütungen“ (http://www.bibb.de/ausbildungsverguetung) werden Durchschnittswerte für 173 Berufe in West- und 115 Berufe in Ostdeutschland ausgewiesen.

Zwischen 2012 und 2019 waren mit Ausnahme des Jahres 2017 stets Anstiege von deutlich über drei Prozent zu verzeichnen. Während der Coronapandemie wurden Tarifverhandlungen teilweise verschoben. Häufig standen auch die Beschäftigungssicherung und die Abmilderung der Folgen der wirtschaftlichen Einschränkungen stärker im Blickpunkt als Lohnsteigerungen. Dies hatte eine dämpfende Wirkung auf die Höhe der Tarifabschlüsse. Zugleich kam es durch den Rückgang bei der Zahl der Neuabschlüsse von Ausbildungsverträgen 2020 zu Verschiebungen in der Zahl der Auszubildenden in den einzelnen Ausbildungsjahren sowie zwischen weniger und stärker von der Pandemie betroffenen Branchen. Bei der Durchschnittsberechnung über alle Ausbildungsjahre haben daher zum Beispiel Auszubildende im zweiten bis vierten Ausbildungsjahr ein höheres Gewicht als in den Vorjahren.

Je nach Ausbildungsberuf zeigen sich erhebliche Unterschiede in der Vergütungshöhe. Die im gesamtdeutschen Durchschnitt höchsten tariflichen Ausbildungsvergütungen wurden im Beruf Zimmerer/Zimmerin mit monatlich 1.251 € gezahlt. In insgesamt 17 Berufen lagen die tariflichen Vergütungen im Durchschnitt über alle Ausbildungsjahre über 1.100 €. Hier finden sich vor allem Berufe aus dem Baugewerbe wie Maurer/-in (1.196 €) oder Straßenbauer/ in (1.177 €), aber auch kaufmännische Berufe wie Bankkaufmann/-frau (1.138 €) oder Kaufmann/ frau für Versicherungen und Finanzen (1.135 €). Insgesamt erhielt rund die Hälfte der Auszubildenden, die in einem tarifgebundenen Betrieb lernten, 2021 eine Ausbildungsvergütung von mehr als 1.000 Euro, sieben Prozent sogar mehr als 1.200 €.

Bei 16 Prozent der Auszubildenden lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen 2021 unterhalb von 800 €. Für 22 Berufe wurde ein bundesweiter Durchschnittswert von weniger als 800 € ermittelt. Die meisten dieser Berufe gehörten zum Handwerk wie Tischler/-in (786 €), Glaser/-in (777 €), Bäcker/-in (744 €) und Friseur/-in (650 €). Die insgesamt niedrigsten tariflichen Ausbildungsvergütungen gab es mit 637 € im Beruf Orthopädieschuhmacher/-in.

Zwischen den Ausbildungsbereichen unterschieden sich die Ausbildungsvergütungen ebenfalls deutlich. Über dem gesamtdeutschen Durchschnitt von 987 € lagen die tariflichen Ausbildungsvergütungen im öffentlichen Dienst (1.095 €) sowie in Industrie und Handel (1.039 €), darunter in der Landwirtschaft (936 €), im Bereich der freien Berufe (911 €) und im Handwerk (882 €). Im Vergleich zum Jahr 2020 stiegen im Handwerk (+3,8 %) und in der Landwirtschaft (+4,2 %) die Ausbildungsvergütungen stärker an als im Gesamtdurchschnitt (+2,5 %).

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse sowie die Möglichkeit zum Download von elf Abbildungen finden Sie im Beitrag „Tarifliche Ausbildungsvergütungen 2021 - Anstieg von 2,5 %“ im Internetangebot des BIBB unter http://www.bibb.de/ausbildungsverguetung-2021.

Eine tabellarische Gesamtübersicht über die für 2021 ermittelten Vergütungsdurchschnitte in den erfassten Berufen ist abrufbar unter http://www.bibb.de/ausbildungsverguetung.

(Text: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB))

Corona hat in Gastronomie jeden vierten Job vernichtet

Im deutschen Gastgewerbe ist während der Corona-Pandemie nahezu jeder vierte Job verloren gegangen. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts vom 14. Januar arbeiteten in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres 23,4 Prozent weniger Menschen in der Branche als im gleichen Zeitraum des Vorkrisenjahres 2019. Da auch die Zahl der Auszubildenden weiter schmilzt, erwarten die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) und der Verband Dehoga einen überaus schwierigen Neustart.

Besonders hart hat es die Beschäftigten von Bars und Kneipen getroffen: Hier musste seit 2019 fast die Hälfte (44,7 Prozent) der Belegschaft gehen. Bei Betrieben mit Essensangebot lief es bei einem Rückgang um 22,5 Prozent etwas besser. Am sichersten waren die Jobs noch bei den Caterern, die lediglich 17,1 Prozent weniger Leute hatten als vor der Krise. Kurzarbeitende wurden weiterhin als Beschäftigte gezählt.

Dehoga-Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges verlangte weitere staatliche Hilfen für das anstehende dritte Jahr unter Pandemie-Bedingungen. «Neun Monate Lockdown und seit März 2020 kein Monat auf Vorkrisenniveau haben tiefe Spuren hinterlassen. Die erneuten erheblichen Umsatzverluste seit November, die sich im neuen Jahr nochmals deutlich erhöht haben, machen es erforderlich, die Hilfen zu verbessern», sagt sie am Freitag. Das zielt vor allem auf die Sozialversicherungsbeiträge bei Kurzarbeit, welche die Betriebe weiterhin vollständig erstattet bekommen wollen.

Doch das Instrument der Kurzarbeit hat einer großen Beschäftigtengruppe in Kneipen und Restaurants überhaupt nichts geholfen. Laut Statistik mussten bereits im ersten Pandemiejahr 2020 mindestens 70 000 von vormals 450 000 Mini-Jobbern gehen, ohne Kurzarbeit oder Arbeitslosengeld. «Diese Menschen sind ohne jede Absicherung auf der Straße gelandet», sagt NGG-Chef Guido Zeitler. Das beweise erneut, dass Minijobs keinerlei Sicherheit bieten. Es gehe daher komplett in die falsche Richtung, wenn die Bundesregierung die Verdienstgrenze nun auf 520 Euro anheben wolle.

Noch aus einem anderen Grund lehnt der Gewerkschafter die in Küchen und Kneipen weit verbreiteten Beschäftigungsverhältnisse ab: «Minijobs sind auch der Türöffner für Schwarzarbeit, weil viele deutlich mehr arbeiten und dafür dann schwarz bezahlt werden. Wenn dann Kontrollen kommen, heißt es, dass sie doch angemeldet sind.»

2000 unbesetzte Lehrstellen für Köche und Köchinnen, 1600 bei den Hotelfachleuten und 1500 bei den Restaurantfachkräften: Die Zahlen aus dem Arbeitsmarktbericht 2021 der Bundesagentur für Arbeit zeigen deutlich, dass in der Gastronomie auch die Ausbildung in der Pandemie gelitten hat. Das Statistikamt berichtet zusätzlich, dass schon 2020 knapp 20 Prozent weniger junge Leute eine Kochlehre begonnen haben als im Jahr zuvor. Ausbildungen zum Systemgastronom (minus 16,1 Prozent) oder zur Restaurantfachkraft (minus 21,9 Prozent) waren ebenfalls deutlich weniger gefragt.

Die fehlenden Auszubildenden drohen zum Fachkräftemangel von morgen zu werden. Die NGG verlangt eine Ausbildungsoffensive und allgemein bessere Arbeitsbedingungen mit deutlich höheren Gehältern für Fachkräfte. Zudem will sie unbezahlte Überstunden bekämpfen und verlässlichere Arbeitszeiten durchsetzen. Dies sei während der Pandemie in einigen Tarifgebieten wie Berlin oder Hessen gelungen, während sich andere Landesverbände weiterhin sperrten.

(Text: Christian Ebner, dpa)