Mindestlohn jetzt 9,82 Euro

Der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland stieg zum 1. Januar auf 9,82 Euro je Stunde. vorher lag er bei 9,60 Euro. Zum 1. Juli 2022 gibt es eine weitere Erhöhung auf dann 10,45 Euro.

Die Anhebung war im November per Verordnung beschlossen worden, nachdem sie von der Mindestlohnkommission im Juni 2020 so vorgeschlagen worden war. Die Mindestlohnkommission besteht im Wesentlichen aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern. Das Gremium entscheidet über die regelmäßigen Erhöhungsschritte auf der Basis der vorangegangenen Tarifentwicklung, die vom Statistischen Bundesamt im Tarifindex ermittelt wird. Abweichend von diesem Verfahren will die Ampelkoalition den Mindestlohn im kommenden Jahr einmalig mit einem Gesetz auf 12 Euro anheben.

(Text: dpa)

Gebäudereiniger: Ampel soll höheren Mindestlohn erst 2023 umsetzen

Das Gebäudereiniger-Handwerk hat sich für eine Verschiebung der Mindestlohnpläne der neuen Bundesregierung ausgesprochen. Die geplante Erhöhung auf 12 Euro Stundenlohn solle nicht vor 2023 in Kraft treten, verlangte Bundesinnungsmeister Thomas Dietrich am 2. Januar in Berlin. Bei einer früheren Einführung der neuen Lohnuntergrenze würden diejenigen Betriebe benachteiligt, die zum Teil langfristige Kundenverträge einhalten müssten.

Hintergrund ist der tariflich vereinbarte Mindestlohn für Gebäudereiniger, der zu Jahresbeginn auf 11,55 Euro gestiegen ist und 2023 die Marke von 12 Euro erreichen soll. Darauf hatte sich die mit 700 000 Beschäftigten größte deutsche Handwerksbranche mit der IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) geeinigt.

Die Gebäudereiniger würden bei einer schnellen Umsetzung ihren Lohnvorsprung zum bisherigen gesetzlichen Mindestlohn (bislang geplant 9,82 Euro ab 1.1.2022 und 10,45 Euro ab 1.7.2022) einbüßen. Auch müssten sie sich auf höhere Forderungen der Gewerkschaft einstellen, um den alten Abstand wiederherzustellen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes würden in Deutschland rund 7,2 Millionen Beschäftigte von einer Anhebung des Mindestlohns auf 12,00 Euro profitieren.

(Text: dpa)

Trendwende im öffentlichen Dienst

Nach einem deutlichen Stellenabbau in den vergangenen Jahren hat der öffentliche Dienst von Bund, Ländern und Kommunen wieder Beschäftigte dazugewonnen. So arbeiteten dort 2020 knapp 4,97 Millionen Beschäftigte, wie aus dem «Monitor öffentlicher Dienst» des Beamtenbunds dbb hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. 2019 waren es demnach rund 4,88 Millionen und im Jahr davor 4,80 Millionen. Die Zahlen beruhen auf Daten des Statistischen Bundesamts, sie umfassen auch die Beschäftigten in den Sozialversicherungen.

Die Zuwächse verteilten sich demnach auf alle Bereiche. So gab es 2020 beispielsweise in der Kinderbetreuung binnen eines Jahres rund 11 000 Stellen mehr, im Bereich politischer Führung und zentraler Verwaltung gut 20 000, bei der Polizei etwa 7000, in der Finanzverwaltung 2500 und an den Schulen gut 6000 Stellen mehr.

Der dbb-Vorsitzende Ulrich Silberbach geht dennoch weiter von einer eklatanten Personallücke im öffentlichen Dienst aus. Silberbach bezifferte den zusätzlichen Bedarf auf mehr als 300 000 Beschäftigte, wie er der dpa sagte. Dies umfasse einerseits offene Stellen und andererseits Schätzungen zu notwendigen Neueinstellung für die angemessene Erledigung der wachsenden Aufgaben - etwa bei der Kleinkindbetreuung.

Mit rund 2,5 Millionen Beschäftigten macht das Personal der Länder den größten Anteil im öffentlichen Dienst aus. Es folgen die Kommunen mit 1,6 Millionen Beschäftigten, rund 500 000 beim Bund und knapp 400 000 bei den Sozialversicherungen.

Silberbach wies darauf hin, dass sich das Problem in den kommenden Jahren verschärfen werde. Fast 1,3 Millionen Beschäftigte seien über 55 Jahre und würden damit in absehbarer Zeit altersbedingt ausscheiden. Der Beamtenbund - offiziell dbb beamtenbund und tarifunion - vertritt sowohl Tarifbeschäftigte als auch Beamtinnen und Beamte des öffentlichen Dienstes.

(Text: dpa)

Elf Euro Mindestlohn ab Januar in der Fleischindustrie

Das Bundesarbeitsministerium (BMAS) hat den im Sommer vereinbarten bundeseinheitlichen Tarifvertrag für Mindestbedingungen in der Fleischwirtschaft für allgemeinverbindlich erklärt. Damit gilt in der Branche ab dem 1. Januar 2022 ein Mindestlohn von 11,00 Euro, wie das Ministerium der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Eine entsprechende Verordnung werde am 30. Dezember 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Branche hatte im Sommer zusammen mit der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) erstmals einen Mindestlohntarifvertrag ausgehandelt. «Wir freuen uns, dass das BMAS diesen nun für allgemeinverbindlich erklärt hat und der Vertrag damit wirksam wird. Damit steigt der Einstiegslohn für einfache Hilfstätigkeiten, zum Beispiel in der Verpackung, in unserer Branche zum 1. Januar auf 11 Euro und liegt dann 1,40 Euro über dem gesetzlichen Mindestlohn», sagte Tönnies-Personalvorstand Martin Bocklage zu der Entscheidung in Berlin. Tönnies mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück in Ostwestfalen ist Deutschlands größtes Schlachtunternehmen.

(Text: dpa)

Keine Leute verlieren, neue Leute holen

Im Kampf gegen den eklatanten Fachkräftemangel auf dem deutschen Arbeitsmarkt müssen nach Expertenansicht so viele Menschen wie möglich im Arbeitsleben gehalten werden - auch weniger Qualifizierte. «Wichtig ist, dass wir möglichst alle potenziellen Arbeitskräfte im Inland gewinnen und erst recht niemanden verlieren», sagte der Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Detlef Scheele, der Deutschen Presse-Agentur. In der Zukunft entstünden genauso viele neue Arbeitsplätze wie durch Automatisierung und Transformationsprozesse wegfielen - allerdings mit anderem Anforderungsprofil.

Diejenigen Menschen, denen durch den Wegfall geringer qualifizierter Jobs Arbeitslosigkeit drohe, dürften keinesfalls aus dem Erwerbsleben ausscheiden, sagte Scheele. «Sie muss man weiterbilden», betonte er. Die Bundesagentur habe allein für die Weiterbildung von Beschäftigten für das Jahr 2022 rund 900 Millionen Euro in der Kasse. «Die sollten verwendet werden, weil das Geld dazu dient, den Strukturwandel, die Transformation zu bewältigen und Menschen in Arbeit zu halten», sagte Scheele.

Es seien vor allem auch die Arbeitgeber gefordert, weil diese definieren müssten, wohin die Qualifizierung gehen müsse. Die Bundesagentur sehe es als eine ihre wesentlichen Aufgaben für die kommenden zehn Jahre an, die Rolle des Moderators zu übernehmen. «Wie kommt man von Firma A zu Firma B?», beschrieb Scheele das Kernproblem. Es gebe dazu bereits Modellversuche mit Industrie und Handwerk. «Wir lernen, die Drehscheibe in der Transformation zu sein», sagte Scheele.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Erwerbspersonen in Deutschland ist mit 34,3 Millionen laut Scheele schon jetzt auf einem Rekordhoch. Die Bundesagentur für Arbeit geht davon aus, dass - ohne jede Gegenmaßnahme - bis 2035 gut sieben Millionen Arbeitskräfte in Deutschland fehlen würden.

Deswegen sei es notwendig, auch Fachkräfte aus dem Ausland innerhalb und außerhalb der EU nach Deutschland zu holen - etwa in der Pflege kämen Menschen aus Ländern wie Kolumbien, Mexiko oder Indonesien. Diese Menschen aus der EU und aus Drittstaaten würden in Deutschland dringend gebraucht. Wenn sie nicht in ausreichender Zahl kämen, drohe für Deutschland ein Wachstumsproblem. Fehlende Zuwanderung könne selbst zur Wachstumsbremse werden.

Scheels Vorstandskollege bei der Bundesagentur für Arbeit, Daniel Terzenbach, sagte «Zeit Online», für die Zuwanderung brauche es eine echte Willkommenskultur in Deutschland. Die Bundesrepublik stehe im Werben um Arbeitskräfte aus aller Welt im massiven Wettbewerb mit den angelsächsischen Ländern aber auch mit Nationen wie Japan. Hinzu komme, dass zunehmend Arbeitskräfte - etwa aus Polen - die eine Zeit lang in Deutschland tätig waren, wieder nach Hause gingen. Länder wie Polen, Rumänien oder Bulgarien organisierten inzwischen gezielte Rückholaktionen.

«Wir brauchen eine gezielte Einwanderungspolitik», sagte Terzenbach. «Daher müssen wir weltweit auf die Suche gehen.» Das inländische Potenzial reiche nicht aus. Die eine Million Langzeitarbeitslosen in Deutschland könnten trotz aller Bemühungen nicht in vollem Umfang in den Arbeitsmarkt zurückgeholt werden.

BA-Vorstandschef Schelle betonte, zumindest müsse aber der Versuch unternommen werden, einen möglichst großen Teil wieder in den Arbeitsprozess zurückzubringen. Die im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung aufgenommene Entfristung des Teilhabe-Chancengesetzes sei ein richtiger Schritt gewesen, sagte Scheele. Durch die Entfristung des Gesetzes können erhebliche Zuschüsse für die Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen länger fließen.

(Text: dpa)

IG BAU will Mindestlohn am Bau erhalten

Die IG Bauen Agrar Umwelt (IG BAU) will den tariflich vereinbarten Mindestlohn im Bauhauptgewerbe erhalten. Mit 12,85 Euro liegt die Lohnuntergrenze in dem florierenden Wirtschaftszweig deutlich über dem gesetzlichen Mindestlohn von 9,60 Euro. Der entsprechende Tarifvertrag läuft aber zum Jahresende aus.

Den Arbeitgebern warf die Gewerkschaft am gestrigen Dienstag (28. Dezember) vor, den für Bau-Facharbeiter gedachten Mindestlohn II von 15,70 Euro bei den laufenden Verhandlungen komplett abschaffen zu wollen. Die nächste Verhandlungsrunde ist für Ende Januar geplant. Die Verbände der Bauindustrie und des Baugewerbes äußerten sich zunächst nicht zu dem Thema.

IG-BAU-Chef Robert Feiger warnte vor negativen Folgen für die Branche: «Da wird die Axt an ein Erfolgsmodell gelegt. Angesichts der demografischen Entwicklung in den nächsten Jahren wird sich der Arbeitskräftemangel eher noch verschärfen», sagte er laut einer Mitteilung. Zudem besteht der Gewerkschaft zufolge ohne den Mindestlohn II die Gefahr, dass Facharbeiter aus mehreren Balkan-Ländern mit geringeren Gehältern abgespeist würden.

(Text: dpa)

Verdi will für Postbank-Beschäftigte sechs Prozent Lohnplus erreichen

Verdi geht mit einer Forderung von sechs Prozent mehr Geld in die Tarifverhandlungen bei der Postbank. Mindestens will die Gewerkschaft nach Angaben vom gestrigen Mittwoch (22. Dezember) für die Beschäftigten des zum Deutsche-Bank-Konzern gehörenden Instituts eine Anhebung der Tarifgehälter um 180 Euro erreichen. Der erste Verhandlungstermin ist demnach für den 10. Januar angesetzt.

Zudem strebt Verdi eine Corona-Prämie in Höhe von 700 Euro für alle Beschäftigtengruppen an. Für Mitarbeiter im Filialvertrieb, die wegen der Pandemie Einbußen bei den Provisionen hatten, soll diese Ausgleichszahlung auf 1500 Euro aufgestockt werden.

Wie in den bereits laufenden Verhandlungen für die privaten Banken will die Gewerkschaft auch bei der Postbank festschreiben, dass die Beschäftigten bis zu 60 Prozent ihrer Arbeitszeit mobil arbeiten dürfen. An Kosten für das Arbeiten von zuhause aus soll sich der Arbeitgeber nach Verdi-Vorstellungen monatlich mit 100 Euro beteiligen. Zudem fordert die Gewerkschaft für das mobile Arbeiten eine zunächst einmalige Kostenerstattungspauschale in Höhe von 1500 Euro.

Nach einigem Hin und Her hatte sich die Deutsche Bank im Frühjahr 2017 entschieden, die Postbank doch nicht zu verkaufen, sondern in ihr Privat- und Firmenkundengeschäft einzugliedern. Die rechtliche Integration ist seit Mitte Mai 2020 abgeschlossen: Die im Mai 2018 gegründete DB Privat- und Firmenkundenbank AG wurde auf die Deutsche Bank AG verschmolzen.

(Text: dpa)

Tarifverträge bei Lufthansa gekündigt

Bei der corona-gebeutelten Lufthansa spitzt sich der Konflikt um überzähliges Cockpit-Personal weiter zu. Der Konzern hat eine Vereinbarung mit der Vereinigung Cockpit (VC) gekündigt, mit der eine Flotte von mindestens 325 Flugzeugen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft garantiert worden war. Auch die damit verbundenen Beschäftigungszusagen für rund 5000 Pilotinnen und Piloten sind hinfällig. Umgekehrt erklärte die Gewerkschaft am 17. Dezember, dass sie ihrerseits den Gehaltstarifvertrag bei der Kerngesellschaft zum 30. Juni 2022 gekündigt hat.

Damit werden Piloten-Streiks ab Jahresmitte wieder möglich sein. Die Parteien verhandeln seit Monaten über die Frage, wie mit dem Personalüberhang aus der Corona-Krise umzugehen ist. Der Konzern will seine Flotte dauerhaft von 760 auf 650 Flugzeuge verkleinern, auch die Kernmarke soll schrumpfen. «Die Flottenzusage haben wir nun gekündigt, weil wir diese nicht aufrechterhalten können. Absehbar wird es weniger Nachfrage geben», erklärte ein Unternehmenssprecher am 17. Dezember. Zuerst hatte die Plattform «Aerotelegraph» über die aufgekündigte Vereinbarung berichtet.

Bis Ende März gelten für die Piloten noch Kurzarbeitsregelungen. Für die Zeit danach hat Lufthansa aber Entlassungen für den Fall angekündigt, dass nicht andere Modelle etwa über Teilzeit gefunden werden. Laut Lufthansa-Chef Carsten Spohr müssen bis zu 1000 Vollzeitstellen eingespart werden. «Lufthansa geht in den Verhandlungen sehr aggressiv vor und will dauerhafte Gehaltskürzungen durchsetzen», sagte VC-Tarifvorstand Marcel Gröls am 17. Dezember.

Die Lufthansa Group wolle offensichtlich gerade die Beschäftigtengruppe unter Druck setzen, die bisher den größten Krisenbeitrag für den Konzern geleistet habe, erklärte VC-Präsident Stefan Herth. Man habe sich zu großen Einschnitten bereiterklärt, um die Lufthansa zu stabilisieren. Dass die abgesenkten Bedingungen nun über die Krise hinaus verstetigt werden sollten, lehne die VC klar ab. Man müsse eine übergreifende Lösung für alle Airlines im Lufthansa-Konzern suchen.

Eng werden könnte es für die rund 390 Piloten der abgewickelten Tochter Germanwings. Dort ist ein Interessenausgleich gescheitert, und Geld für Abfindungen ist nach dem Beschluss der Einigungsstelle nicht vorhanden, wie die Lufthansa am 17. Dezember bestätigte. Zuerst hatte «Der Spiegel» darüber berichtet. Der Konzern sei weiterhin bestrebt, den Kollegen Perspektiven in den Cockpits anderer Gesellschaften anzubieten, sagte der Konzernsprecher. Etwa 150 Germanwings-Kapitäne könnten zudem wieder in ihre Lufthansa-Stellen zurückkehren, wenn dort eine Einigung mit der VC gelinge.

(Text: dpa)

Was bleibt 2022 im Portemonnaie?

Die Corona-Jahre 2020 und 2021 waren für viele Menschen nicht nur gesundheitlich, sondern auch finanziell eine Herausforderung. Kurzarbeit, steigende Energiepreise und die Verteuerung etlicher Konsumgüter machten es vielen Haushalten schwer, über die Runden zu kommen. Doch vieles spricht dafür, dass es im kommenden Jahr besser wird und Verbraucherinnen und Verbraucher wieder mehr Geld - oder zumindest nicht weniger - im Portemonnaie haben werden.

2022 werde die Kaufkraft erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder deutlich ansteigen, prognostizierte im Dezember Filip Vojtech vom Marktforschungsunternehmen GfK in einer Studie. Die Marktforscher gehen davon aus, dass die Kaufkraft der Verbraucher im kommenden Jahr nominal um 4,3 Prozent steigen wird. Selbst nach Abzug der Inflationsrate, die nach den Prognosen führender Wirtschaftsforschungsinstitute bei 2,5 Prozent liegen dürfte, bliebe also noch einiges an zusätzlicher Kaufkraft übrig.

Nicht ganz so optimistisch ist allerdings der Konjunkturexperte Torsten Schmidt vom RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen. Er geht davon aus, dass die Reallöhne 2022 eher stagnieren werden. Doch auch das wäre nach dem spürbaren Minus in diesem Jahr schon eine Verbesserung.

Tatsächlich können sich einige Gruppen auf überdurchschnittliche Zuwächse freuen. Geringverdiener werden 2021 davon profitieren, dass der gesetzliche Mindestlohn zum 1. Januar angehoben wird - von derzeit 9,60 Euro auf 9,82 Euro pro Stunde. Zum 1. Juli soll er dann noch einmal um weitere 63 Cent auf 10,45 Euro pro Stunde erhöht werden. Zusammen bedeutet das ein Plus von fast 9 Prozent. Möglicherweise könnte es auch noch mehr werden. Denn die Ampel-Parteien haben in ihrem Koalitionsvertrag eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro die Stunde verabredet. Wann dies allerdings umgesetzt werden soll, ist noch ungewiss.

Auch Auszubildende dürfen sich über mehr Geld freuen. Die gesetzliche Mindestsausbildungsvergütung im ersten Ausbildungsjahr steigt von 550 Euro monatlich im Ausbildungsjahrgang 2021 auf 585 Euro im Ausbildungsjahrgang 2022. Entsprechend erhöhen sich die Vergütungen in den folgenden Ausbildungsjahren.

Auch die rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland können ab Juli mit mehr Geld rechnen. Die Frage ist nur: Mit wie viel mehr? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sagte Ende November, er erwarte, «dass die Renten in Deutschland ab Juli 2022 um 4,4 Prozent steigen.» Das klingt viel, ist aber weniger als noch im vergangenen Sommer prognostiziert - als von Rentenerhöhungen von 5,2 Prozent im Westen und 5,9 Prozent im Osten die Rede war.

Der Hintergrund: Die Ampelparteien haben im Koalitionsvertrag die Wiedereinführung des sogenannten Nachholfaktors vereinbart, der die Rentensteigerung dämpft. Mit Ihm soll der Tatsache Rechnung getragen werden, dass die Renten 2021 wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die allgemeine Lohnentwicklung eigentlich hätten gekürzt werden müssen, was jedoch gesetzlich ausgeschlossen ist.

Ab Januar 2022 erhalten aber auch alle, die auf Sozialhilfe, Arbeitslosengeld II sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderungen angewiesen sind - ein bisschen - mehr Geld. Der Regelsatz für alleinstehende Erwachsene steigt um drei Euro auf 449 Euro im Monat. Die Regelsätze für Kinder und Jugendliche steigen ebenfalls.

Doch einiges wird absehbar auch teurer werden im kommenden Jahr - etwa der Stopp an der Tankstelle und das Nachfüllen des Heizöltanks. Der Hintergrund: Die im Januar 2021 eingeführte CO2-Steuer für fossile Brennstoffe steigt zum Jahresbeginn von 25 Auf 30 Euro pro Tonne. Und damit verteuern sich nach Angaben der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen Benzin um 1,5 Cent pro Liter, Heizöl und Diesel um 1,6 Cent pro Liter und Erdgas um 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Nicht absehbar ist die Entwicklung der Rohölpreise, die maßgeblich die Tank- und Heizölkosten für Verbraucher bestimmen.

Etwas anders ist die Situation beim Strom. Hier sinkt zwar die EEG-Umlage zum 1. Januar von 6,5 Cent auf 3,72 Cent pro Kilowattstunde. Das ist der niedrigste Stand seit zehn Jahren. Doch dürfte der positive Effekt auf die Geldbörsen der Verbraucher weitgehend von den beträchtlichen Preissteigerungen an der Strombörse aufgefressen werden. Unter dem Strich rechnet die Verbraucherzentrale NRW für das kommende Jahr aber immerhin mit «stabilen Strompreisen».

Für Raucher wird außerdem der Griff zur Zigarette teurer: Die Tabaksteuer für eine Packung mit 20 Zigaretten steigt 2022 um durchschnittlich 10 Cent. Die höheren Steuern dürften die Hersteller an die Endkunden weitergeben. Ab dem 1. Juli unterliegen dann auch erstmals die Substanzen für E-Zigaretten der Tabakbesteuerung. Für ein 10-Milliliter-Liquid, das aktuell grob gesagt 5 Euro kostet, soll 2022 1,60 Euro mehr Steuern anfallen, bis 2026 soll dieser Wert auf 3,20 Euro steigen. Auch Tabak für Wasserpfeifen wird künftig deutlich höher besteuert.

Keine großen Löcher dürfte eine weitere Preiserhöhung in die meisten Geldbeutel reißen: Die Deutsche Post erhöht zum 1. Januar die Preise. Die Postkarte kostet dann 70 statt 60 Cent, der Standardbrief 85 statt 80 Cent. Und auch einige andere Formate werden teurer.

Kleiner Trost: Insgesamt soll die Inflationsrate 2022 wieder spürbar sinken. Das RWI geht in seinem jüngsten Konjunkturbericht für 2022 «nur» noch von einer Preissteigerung von 2,6 Prozent aus - nach einer Inflationsrate von 3,2 Prozent in diesem Jahr.

(Text: Erich Reimann, dpa)

Training mit Spielzeuglok

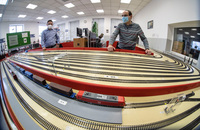

Jede Menge Signale, Weichen, Gleise, Loks und Waggons stehen auf der rund 500 Quadratmeter großen Modelleisenbahnanlage in Darmstadt. Wer auf den Reiz akribisch modellierter, detailreicher Landschaften mit Häusern, Tieren, kleinen Autos und Fabriken hofft, wird hier durch die Schlichtheit einer in mehreren Räumen meist nackten Holzplatte enttäuscht. Hier gibt es nur wenige Bahngebäude, eine Zugfähre und eine Handvoll Bäume - eben nur das, was man zum Trainieren und Lernen braucht. Auf dem Eisenbahnbetriebsfeld gehen Bahner ihrer Profession und nicht ihrem Spieltrieb nach. Hier wird voll digitalisiert die Sicherheit auf der Schiene und die Arbeit in Stellwerken geübt.

Auf den beiden einzigen Anlagen dieser Art in Deutschland in Darmstadt und Berlin können Fahrdienstleiter und Lokführer der Deutschen Bahn im Maßstab 1:87 mit unterschiedlichen Stellwerkstechniken trainieren, ohne tonnenschwere Fahrzeuge zu bewegen. «Das ist eine gepimpte, hundsgewöhnliche Modellbahn», sagt der Techniker des Eisenbahnbetriebsfelds, Holger Kötting. «Es ist ein Spielzeug, muss aber den professionellen Ansprüchen entsprechen.»

Trainiert werden kann an modernster Stellwerkstechnik, bei der über Monitore und Mausklick der Verkehr und die Streckensicherheit geregelt wird - bis hin zu mit Muskelkraft betriebenen Zughebeln. Erst werden die Weichen gestellt, dann gibt ein Signal grünes Licht für die Weiterfahrt, und der Spielzeugzug rollt wie in der Realität zeitverzögert langsam an. «Die ganze Anlage ist komplett digitalisiert. Sie funktioniert so, wie sie auch in echt funktioniert, mit einem mehrfachen Sicherheitssystem», sagt Kötting.

Der Fahrdienstleiter - vollständig auch «Eisenbahner im Betriebsdienst Fachrichtung Fahrdienst» - disponiert den Verkehr auf der Schiene. «Der baut exklusiv die Privatstraße für jeden Zug», erläutert der 48-jährige Software-Entwickler Kötting. Er stellt die Weichen in seinem Streckenabschnitt so, dass es zu keinen Kollisionen kommen kann. Erst dann kann ein Signal die Weiterfahrt erlauben. «Wenn die Fahrstraße gesichert ist, kann nicht mehr eingegriffen werden», sagt Kötting. Bei der modernsten Technik würden sich die Rechner gegenseitig kontrollieren.

So stellen nach Angaben der Bahn rund 13 000 Fahrdienstleiter in 2600 Stellwerken in Deutschland die Weichen und Signale für mehr als 40 000 Züge täglich. «Die Bahn hat in diesem Jahr rund 5000 Auszubildende eingestellt», sagt der Referent für Personalmarketing bei der Personalgewinnung in der Region Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland, Florian Brech, über die deutschlandweiten Azubi-Zahlen. 760 davon wollten Fahrdienstleiter werden. Wer in den Job einsteigen will, braucht einen Schulabschluss. Es folgen einen Onlinetest, ein Bewerbungsgespräch sowie eine betriebsärztliche und psychologische Untersuchung. Wer am Schluss besteht, hat Brech zufolge eine Übernahmegarantie.

Mittlerweile können sich auch Quereinsteiger mit abgeschlossener Ausbildung zum Fahrdienstleiter fortbilden lassen. Im Erfolgsfall werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann an ihren Stellwerksplätzen örtlich eingewiesen. «Die werden aber nicht direkt am Frankfurter Hauptbahnhof eingesetzt», sagt Brech.

Der reibungslose Ablauf des Schienenverkehrs kann in Darmstadt im Spielzeugformat an allen noch gängigen Stellwerkstechniken trainiert werden - Rangieren, auf Gleise gestürzte Bäume, Ersatz für erkrankte Lokführer. Mit der gemeinsam von der Bahn, der Technischen Universität Darmstadt und dem Akademischen Arbeitskreis Schienenverkehr betriebenen Anlage wird auch wissenschaftlich gearbeitet. So nutzt die TU im Institut für Bahnsysteme und Bahntechnik die Anlage, um neue Betriebsverfahren zu erproben oder im Bereich der Eisenbahnsicherungstechnik. «Ziel ist, Innovationen zu entwickeln und kritisch zu prüfen, die Kapazität der bestehenden Infrastruktur und die Robustheit des Bahnbetriebs gegenüber Störungen zu erhöhen», heißt es vom Institut.

Eine erste Anlage mit Stellwerkstechnik wurde bereits 1914 in Darmstadt aufgebaut. 1936 kam eine Modellbahn dazu. 2006 wurde das jetzige Eisenbahnbetriebsfeld eröffnet. Auf der über die Jahrzehnte immer wieder erweiterten Anlage wurden rund 1000 Meter Spielzeugschienen verbaut, und sie simuliert heute ein echtes Streckennetz von mehr als 100 Kilometern. Maximal 20 Züge fahren gleichzeitig. Für Interessierte gebe es auch Tage der offenen Tür, um sich die karge Bahnanlage anzusehen, sagt Software-Entwickler Kötting. «Kinder fanden es interessant, wie das funktioniert. Die Erwachsenen waren eher enttäuscht.»

(Text: Oliver Pietschmann, dpa)