Küsten-Tourismus kommt in Schwung - Fachkräfte fehlen

Emden (dpa) - Rund drei Wochen nach der Tourismus-Öffnung in Niedersachsen macht sich an Urlaubsorten entlang der Nordseeküste Erleichterung breit - der Tourismus kommt langsam wieder in Fahrt. «Die bleierne Schwere der vergangenen Monate ist weg. Die Insel füllt sich langsam», sagte der Geschäftsführer der Nordseeheilbad Borkum GmbH, Göran Sell, der Deutschen Presse-Agentur. Zuversichtlich blicken Touristiker vor allem auf dieses Wochenende: Das verlängerte Wochenende nach Fronleichnam wird traditionell besonders von Gästen aus Nordrhein-Westfalen für Urlaube gebucht.

Nach dem Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg Mitte Mai, touristische Übernachtungen für Urlauber aus ganz Deutschland wieder zu erlauben, seien zunächst viele Stammgäste aktiv geworden. «Die Buchungszahlen schossen in die Höhe», sagte Sell mit Blick auf Borkum. Nun sei aber auch eine gestiegene Nachfrage bei Gästen zu registrieren, die Deutschland-Urlaub neu für sich entdeckten. Dieser Trend komme der Küste und den Inseln zu Gute, sagte Sell.

Fehlende Fach- und Saisonarbeitskräfte trüben indes im Gastgewerbe den Blick auf die Hauptsaison im Sommer. «Das wird ein Problem entlang der ganzen Küste werden», sagte die Tourismusreferentin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostfriesland/Papenburg, Kerstin Kontny. Viele Saisonkräfte, die aus dem Ausland sonst zum Arbeiten an die Küste kämen, hätten dieses Jahr wegen der zunächst unklaren Perspektive im Tourismus bereits in anderen Ländern oder anderen Branchen Jobs gefunden.

Scholz: Pflegereform wichtiges Zeichen für Zusammenhalt

Berlin (dpa) – Bundesfinanzminister Olaf Scholz sieht die vom Kabinett auf den Weg gebrachte Pflegereform, nach der Pflegekräfte zukünftig nach Tarif bezahlt werden müssen, als wichtiges Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalts. «Wir brauchen eine ordentliche Bezahlung von Männern und Frauen, die harte Arbeit leisten», sagte der SPD-Kanzlerkandidat am Mittwoch in Berlin. Es dürfe nicht bei Worten bleiben, sondern brauche Taten. «Das haben wir jetzt gesetzlich möglich gemacht.» Zuvor war die Reform nach langem Streit vom Kabinett beschlossen worden – sie soll voraussichtlich noch im Juni vom Bundestag verabschiedet werden

Versorgungsverträge sollen demnach ab 1. September 2022 nur noch mit Pflegeeinrichtungen abgeschlossen werden dürfen, die nach Tarifverträgen oder mindestens in entsprechender Höhe bezahlen. Zugleich sollen Pflegebedürftige von steigenden Zuzahlungen für die Pflege im Heim entlastet werden. Dafür sollen sie ab Januar 2022 Zuschläge bekommen, die den Eigenanteil für die reine Pflege senken.

Zur Gegenfinanzierung soll der Bund ab 2022 einen Zuschuss von jährlich einer Milliarde Euro für die Pflegeversicherung geben. «Wir sind überzeugt, dass das jetzt eine gute Grundlage ist für das, was notwendig ist», sagte Scholz. Zugleich soll der Zuschlag für Kinderlose beim Pflegebeitrag um 0,1 Punkte auf künftig 0,35 Prozentpunkte angehoben werden. Damit steigt der Beitrag für sie von 3,3 auf 3,4 Prozent des Bruttolohns.

Auch Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wertete die Reform als Signal des Respekts und der Anerkennung für Pflegekräfte in Deutschland. Sie werde «500 000 Pflegerinnen und Pflegern helfen, die bisher nicht nach Tarif bezahlt wurden». Es werde unterschiedliche Lohnsteigerungen geben, sagte Heil. Er rechne mit bis zu 300 Euro mehr Gehalt im Monat für Pflegende.

Ausbildung, Nachbarstreits, Gleichstellung: Das ändert sich im Juni

Berlin (dpa) - Betriebe mit einem festen Ausbildungsprogramm trotz Corona können ab dem 1. Juni mehr Geld bekommen. Und auch so manches Schulkind hat diesen Monat Grund zur Freude. Ein Überblick:

AUSBILDUNGSPLÄTZE

Betriebe, die trotz großer coronabedingter Probleme ihre Ausbildungsplätze erhalten oder sogar ausbauen, können vom 1. Juni an bis zu 6000 Euro pro Ausbildungsplatz und damit doppelt so viel wie bisher bekommen. In den Genuss kommen Betriebe, die maximal 499 Mitarbeiter haben - statt bisher 249 Mitarbeiter.

NACHBARSCHAFTSTREITIGKEITEN

Ärger am Gartenzaun beschäftigt die Gerichte immer wieder. Am 11. Juni verkündet der Bundesgerichtshof seine Entscheidung zu der grundsätzlichen Frage, ob Grundstücksbesitzer überhängende Zweige auch dann abschneiden dürfen, wenn der Baum auf dem Nachbargrundstück abzusterben droht. In dem Fall aus Berlin geht es um eine rund 40 Jahre alte Schwarzkiefer. Die Eigentümer der Kiefer wollen dem Nachbarn gerichtlich verbieten lassen, von dem Baum weiter Äste abzuschneiden.

GESCHLECHTSANGLEICHENDE OPERATIONEN VON KINDERN

Die Eltern von intergeschlechtlichen Kindern dürfen keine geschlechtsangleichenden Operationen an ihrem Nachwuchs mehr vornehmen lassen. Mit Inkrafttreten des Gesetzes Anfang Juni sind Behandlungen verboten, die das körperliche Erscheinungsbild eines Kindes an das des männlichen oder des weiblichen Geschlechts angleichen sollen. Ausnahmen sind nur erlaubt, wenn der Eingriff medizinisch nicht aufschiebbar ist und von einer interdisziplinären Kommission befürwortet wird. Schätzungen gehen von etwa 160 000 Menschen in Deutschland aus, die mit nicht eindeutig ausgebildeten Geschlechtsmerkmalen geboren wurden.

STIFTUNG FÜR GLEICHBERECHTIGUNG

Eine neue Bundesstiftung mit Sitz in Berlin soll sich künftig für den Abbau von Benachteiligungen von Frauen in Deutschland einsetzen. Die «Bundesstiftung Gleichstellung» soll informieren, Forschungsaufträge vergeben und Verwaltung und Verbände bei der Gleichstellung beraten. Wenn das Gesetz zur Stiftungsgründung Anfang Juni in Kraft tritt, kann sich der Stiftungsrat konstituieren und die Gründung der Stiftung auf den Weg bringen.

SPEICHERPLATZ BEI GOOGLE

Google schafft den unbegrenzten Speicherplatz in seinem Foto-Dienst ab. Bisher konnte man bei «Google Photos» Bilder in reduzierter Qualität - der Konzern nennt das «High Quality» statt «Original» - uneingeschränkt in die Cloud hochladen. Vom 1. Juni an werden sie beim Gratislimit von 15 Gigabyte mitgezählt. Wer es erreicht, muss Speicherplatz dazukaufen. Nutzer von Googles Pixel-Smartphones sind ausgenommen.

SCHULFERIEN

Für Millionen Schülerinnen und Schüler nähert sich das zweite Corona-Schuljahr dem Ende. Als erste starten die Kinder und Jugendlichen in den Küstenländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die Sommerferien - ihr letzter Schultag ist der 18. Juni. Als letztes Bundesland startet Bayern am 30. Juli. Bis zum 1. August sind dann für ein Wochenende alle Schüler in Deutschland in den großen Ferien.

NGG und Fleischwirtschaft einigen sich auf Mindestlohn

Hamburg (dpa) - Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten und die Arbeitgeber der deutschen Fleischwirtschaft haben sich auf einen Mindestlohn für die rund 160 000 Beschäftigten in den Schlachthöfen und Wurstfabriken geeinigt. Eine entsprechende Mitteilung der NGG zum Ergebnis einer vierten Verhandlungsrunde in Hamburg bestätigte am Freitag der Hauptgeschäftsführer des Verbands der Ernährungswirtschaft, Vehid Alemić, der Deutschen Presse-Agentur. Beide Seiten hätten vereinbart, dass Details erst nach der offiziellen Annahme durch die Arbeitgeber veröffentlicht werden. Dies soll nach Angaben von Alemić am Dienstag (1.6.) der Fall sein.

Nach Angaben der Gewerkschaft hat die NGG-Tarifkommission dem Verhandlungsergebnis bereits einstimmig zugestimmt. Sollte die Arbeitgeberseite ebenfalls am Dienstag zustimmen, «werden die Tarifvertragsparteien beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Allgemeinverbindlichkeit des neuen Tarifvertrages beantragen», heißt es in einer Mitteilung der Gewerkschaft.

Bislang gab es seit Anfang März drei Verhandlungsrunden. Zuletzt lag das Angebot der Arbeitgeber bei 10,50 Euro und einer stufenweisen Erhöhung bis zum 1. Dezember 2023 auf 12,00 Euro. Die Gewerkschaft hatte einen Einstieg von 12,50 Euro beim Mindestlohn gefordert. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit sollte er auf 14 Euro pro Stunde steigen, Facharbeiter sollen 17 Euro pro Stunde erhalten.

In einem weiteren Tarifvertrag sollen nach Angaben der Gewerkschaft die Mindestarbeitsbedingungen wie Arbeitszeit, Arbeitszeitkonten, Zuschläge und Urlaub geregelt werden.

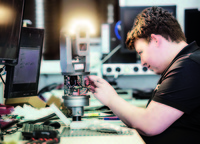

Merkel macht Druck für Digitalisierung der Ausbildung

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) drückt beim Ziel digitaler Lerninhalte in der Ausbildung aufs Tempo. «Die Zeit drängt, sonst entschwindet das alles in den quasi akademischen Bereich», sagte Merkel am Freitag bei einer Online-Diskussion zur Digitalisierung der beruflichen Bildung. Deutschlands Strukturen seien sehr gut, sagte Merkel bezüglich der dualen Ausbildung. «Sie müssen sich nur fit für die neue Zeit machen, wie wir alle.»

ötig sei, Kammern, Prüfungsausschüsse, Schulträger und Betriebe besser zusammenzubringen, «damit alle von dem Charme der Digitalisierung erfasst sind», forderte Merkel. Von Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) wünschte sich Merkel, «dass die Bildungsplattform schnell auf den Weg kommt».

Die geplante bundesweite Plattform solle helfen, dass digitale Inhalte nicht etwa von den Berufsschulen jeweils einzeln entwickelt werden müssten. Vielmehr müsse das Material für alle verfügbar gemacht werden - das könne sowohl für das lebenslange Lernen als auch für die Berufsausbildung wichtig sein.

Karliczek betonte: «Die nationale Bildungsplattform ist auf dem Weg.» Nach Angaben des Bildungsministeriums begann im April ein Verbund mit der Entwicklung des ersten von vier geplanten Prototypen für die Plattform. Entwickelt werden soll dabei das «technische Rückgrat» eines digitalen Bildungsraums. Die Entwicklung weiterer Prototypen sollen folgen. Es handele sich um den «Anfang einer komplexen Konzeptionsphase». «Eine Entscheidung über die künftige Nationale Bildungsplattform erfolgt erst nach Abschluss und Evaluation aller vier geplanten Prototypen», teilt das Ministerium auf seiner Homepage mit.

Karliczek betonte, dass viele kleinere Unternehmen die Ausbildung nicht allein auf dem aktuellen Stand der Digitalisierung anbieten könnten. Öffentliche Strukturen seien nötig. «Auch der Unterricht an den Berufsschulen muss der Digitalisierung der Arbeitswelt entsprechen», sagte Karliczek der Deutschen Presse-Agentur.

Gewerkschaften hatten der Politik immer wieder vorgeworfen, zu wenig in Berufsschulen zu investieren. Dort ist die Ausstattung aus Gewerkschaftssicht deshalb auf einem oft veralteten Stand. Karliczek sagte: «Wir müssen in nächster Zeit vor allem die Lehrkräfte in den Berufsschulen weiterbilden und auch die Ausstattung der Berufsschulen verbessern.»

Tarifbindung nimmt in Deutschland weiter ab

Im Jahr 2020 arbeiteten 43 Prozent der Beschäftigten in Betrieben mit Branchentarifvertrag. Die Tarifbindung ist dabei im Westen deutlich höher als im Osten. Rund 45 Prozent der westdeutschen und 32 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten arbeiteten in einem Betrieb, in dem ein Branchentarifvertrag galt.

2019 galt das noch für 46, beziehungsweise 34 Prozent. Das zeigen Daten des IAB-Betriebspanels, einer jährlichen Befragung von rund 16.000 Betrieben durch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). »Der rückläufige Trend in der Branchentarifbindung setzt sich damit fort«, sagt IAB-Forscherin Susanne Kohaut.

Die Verbreitung von Firmen- oder Haustarifverträgen blieb im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstant: diese Form der Tarifbindung galt 2020 für 8 Prozent der westdeutschen und für 11 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten. 47 Prozent der westdeutschen und 57 Prozent der ostdeutschen Beschäftigten arbeiteten 2020 in Betrieben, in denen es keinen Tarifvertrag gab.

Die Tarifbindung nimmt mit der Betriebsgröße zu. Besonders hoch ist der Anteil der Beschäftigten, die unter einen Branchentarifvertrag fallen, im Bereich der Öffentlichen Verwaltung/Sozialversicherung mit 80 Prozent, besonders gering ist der Anteil im Bereich Information und Kommunikation mit 11 Prozent.

Auf Betriebsebene werden die Interessen der Beschäftigten vielfach durch Betriebsräte vertreten. Im Jahr 2020 waren in Ostdeutschland 36 Prozent der Beschäftigten durch einen Betriebsrat vertreten, in Westdeutschland traf dies auf 40 Prozent zu. In den letzten Jahren hat sich der langjährige Rückstand Ostdeutschlands bei der betrieblichen Mitbestimmung verringert. Diese Annäherung beruht auf einer rückläufigen Reichweite im Westen und einer Zunahme im Osten. Lag 2016 der Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit Betriebsrat im Westen noch 9 Prozentpunkte über der im Osten, betrug der Abstand 2020 4 Prozentpunkte.

Die Daten sind abrufbar unter:

http://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/Daten_zur_Tarifbindung.xlsx.

(Text: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB))

Deutliche Aufholbewegungen im Güter- und Personenverkehr für 2021 erwartet

Gemäß der im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) erstellten Gleitenden Mittelfristprognose ist im Güter- und Personenverkehr im Jahr 2021 bei den meisten Verkehrsträgern nach den massiven Rückgängen im Jahr 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie mit teils deutlichen Zuwächsen zu rechnen.

Diese Erholungstendenzen werden sich angesichts der erwarteten Aufholbewegung der gesamt- und branchenwirtschaftlichen Größen für die meisten Verkehrsträger bis ins Jahr 2024 fortsetzen. Im Jahr 2024 dürfte der gesamtmodale Güter- und Personenverkehr wieder das Vorkrisenniveau erreicht bzw. überschritten haben.

Nach dem Krisenjahr 2020 wird für alle gesamt- und branchenwirtschaftlichen Leitdaten ein kräftiger Anstieg im Jahr 2021 erwartet. Die gesamtwirtschaftliche Dynamik wird sich positiv auf den gesamtmodalen Güterverkehr auswirken und eine deutliche Erholung auslösen, so dass das Transportaufkommen um rund 3,0 % und die Transportleistung um rund 4,0 % wachsen werden. Überdurchschnittliche Zuwächse werden dabei im Jahr 2021 für den Schienengüterverkehr, den Kombinierten Verkehr und die Luftfracht prognostiziert. Im Zeitraum von 2022 bis 2024 wird der Güterverkehr insgesamt weiterwachsen; die prognostizierten jährlichen Wachstumsraten liegen für das Aufkommen bei rund 1,8 % und für die Leistung bei rund 2,1 %. Nach der Prognose werden mit Ausnahme der Binnenschifffahrt alle Verkehrsträger bis zum Jahr 2024 wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht bzw. überschritten haben.

Beim Personenverkehr wird für das Jahr 2021 ebenfalls eine deutliche Erholung erwartet. So werden beim Aufkommen insgesamt ein Anstieg von rund 8,3 % und bei der Leistung von rund 7,9 % prognostiziert. Während die krisenbedingten Rückgänge des Jahres 2020 im Personenverkehr insgesamt bis zum Jahr 2024 mehr als wettgemacht werden, verbleibt nach der Prognose insbesondere der Luftverkehr deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Der gemeinsam von der Intraplan Consult GmbH und dem Bundesamt für Güterverkehr erstellte Prognosebericht steht auf der Homepage des Bundesamtes (www.bag.bund.de) (Verkehrsaufgaben - Verkehrsprognose) zum kostenfreien Download zur Verfügung.

(Text: Bundesamt für Güterverkehr)

Fast 1,7 Milliarden Überstunden im Pandemiejahr 2020

Trotz Pandemie haben die Beschäftigten in Deutschland im vergangenen Jahr 1,67 Milliarden Überstunden geleistet. Das geht aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor.

Zwar ist die Zahl der Überstunden im Vergleich zum Vorjahr gesunken, wie aus den vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung stammenden Daten hervorgeht. Damals hatte sie sich auf 1,86 Milliarden summiert. Doch beim Anteil der Überstunden am Arbeitsvolumen hat sich wenig getan. Es betrug 3,2 Prozent. Das waren nur 0,3 Prozentpunkte weniger als im Jahr zuvor.

Mehr als die Hälfte der Überstunden - 892 Millionen - waren unbezahlt. Während die bezahlten Überstunden im Vergleich zum Vorjahr um 15,4 Prozent abnahmen, waren es bei den unbezahlten Überstunden nur 5,8 Prozent. Den Zahlen zufolge ist der Anteil der Überstunden am Arbeitsvolumen bei Teilzeitbeschäftigten mit 3,6 Prozent höher als bei Vollzeitbeschäftigten mit 3,1 Prozent.

Die Linke-Abgeordnete Jessica Tatti, die die Zahlen angefordert hatte, sagte der dpa: «Die Beschäftigten haben schlichtweg mehr Arbeit auf dem Tisch, als sie in der vertraglichen Arbeitszeit schaffen können.» Jahr für Jahr leisteten Beschäftigte Überstunden zum Nulltarif. «Für die Arbeitgeber rechnet sich das. Sie sparen jährlich zweistellige Milliardenbeträge an Lohnkosten.»

Tatti forderte die Bundesregierung auf, die Aufzeichnungspflicht verpflichtend umzusetzen. «Es kann nicht sein, dass die einen bis zum Umfallen schuften, während andere in unfreiwilliger Teilzeit feststecken oder keine Arbeit finden.» Angezeigt sei deshalb auch die Absenkung der wöchentlichen Höchstarbeitszeit.

(Text: dpa)

GDL: Bahn-Tarifangebot keine Grundlage

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) sieht im Tarifangebot der Deutschen Bahn keine Verhandlungsgrundlage - Warnstreiks werden damit wahrscheinlicher. «Wir sind nicht nur nicht zufrieden mit dem Angebot, sondern wir werden es entsprechend beantworten», sagte Gewerkschaftschef Claus Weselsky am Dienstag (18. Mai) in Berlin. «Ich möchte an der Stelle sagen, dass die Wahrscheinlichkeit von Arbeitskämpfen mit diesem Angebot angestiegen ist.»

Bis zum 24. Mai will sich die GDL nun zum weiteren Vorgehen äußern. Einen konkreten Beginn möglicher Warnstreik-Aktionen nannte Weselsky nicht. Allerdings schloss er keinen Zeitraum aus, auch nicht Pfingsten. Er betonte, dass Reisende rechtzeitig über mögliche Einschränkungen informiert würden.

Die Bahn hatte am Vortag erstmals im laufenden Tarifstreit ein Angebot vorgelegt und sich dabei am Abschluss orientiert, den der Konzern bereits im September mit der größeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) abgeschlossen hatte. Es beinhaltet unter anderem eine Lohn- und Gehaltssteigerung von 1,5 Prozent ab dem kommenden Jahr sowie eine Laufzeit bis 2023. Darüber hinaus will der Konzern für die Vertragszeit betriebsbedingte Kündigungen ausschließen und in diesem und kommendem Jahr «auf hohem Niveau» neue Beschäftigte einstellen, wie Personalvorstand Martin Seiler am Montag nach den Verhandlungen sagte.

Der Konzern bleibt damit aus Sicht der GDL deutlich hinter den Forderungen zurück. Die Gewerkschaft hatte unter anderem 4,8 Prozent mehr Geld sowie eine einmalige Corona-Prämie in Höhe von 1300 Euro gefordert. «Das Unternehmen hält weiter daran fest, dass die Führungsetage sich bereichert und der kleine Eisenbahner mit Minusrunden abgespeist werden soll», sagte Weselsky.

Die Bahn kritisierte die Aussagen des Gewerkschaftschefs. «Seit heute ist belegt: Verantwortung für Beschäftigte und Arbeitsplätze hat der GDL-Chef offenbar wenig im Sinn», teilte eine Sprecherin mit. Die GDL nehme mit ihren Drohungen Schaden für Kunden und Bahn bewusst in Kauf.

(Text: dpa)

TÜV-Tarifkonflikt nach mehreren Warnstreiks beigelegt

Der Tarifkonflikt bei TÜV-Gesellschaften in mehreren Bundesländern ist beigelegt. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi einigte sich mit der Tarifgemeinschaft TÜV auf einen Tarifvertrag, der in zwei Schritten mehr Geld für rund 6700 Tarifbeschäftigte vorsieht. Sie erhalten im Juli eine Entgelterhöhung um 2,7 Prozent, wie Verdi am 18. Mai in Hamburg mitteilte. Am 1. April 2022 ist dann eine weitere Erhöhung um 3 Prozent vorgesehen, bei einer zweijährigen Laufzeit bis März 2023. Außerdem gibt es eine Corona-Prämie in Höhe von 200 Euro.

Der Einigung waren sechs Verhandlungsrunden und mehrere Warnstreiks vorausgegangen, die zu Einschränkungen etwa bei Fahrprüfungen oder an TÜV-Stationen geführt hatten. Verdi-Verhandlungsführer Peter Bremme sprach von einem «guten Ergebnis», dass durch die hohe Streikbereitschaft der Beschäftigten ermöglicht worden sei. Verdi hatte ursprünglich 7 Prozent mehr Geld in diesem Jahr und dabei mindestens 300 Euro mehr für die unteren Lohngruppen verlangt.

«Mit diesem Abschluss erfüllen wir unser Commitment, attraktive Arbeitsplätze anzubieten und würdigen das große Engagement unserer Mitarbeitenden. Zugleich sind wir für die Herausforderungen, die nach der Corona-Pandemie auf uns zukommen, gut gerüstet», sagte TÜV-Nord-Personalvorständin Astrid Petersen.

Die Warnstreiks hatten sich auf Niedersachsen, Teile von Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Sachsen erstreckt. Betroffen waren außerdem die TÜV-Gesellschaften in Hessen und im Saarland. Die TÜVs Süd und Rheinland gehören nicht zur Tarifgemeinschaft und haben eigene Tarifverträge.

(Text: dpa)