Mehr Arbeit und weniger Lohn

Beschäftigte in Ostdeutschland verdienen weniger und arbeiten länger als die Arbeitnehmer in Westdeutschland. Das geht aus Daten der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder hervor, die die Linken im Bundestag ausgewertet haben und die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegen.

So leisteten in Ostdeutschland Arbeitnehmer zuletzt über alle Wirtschaftsbereiche hinweg pro Jahr 63 Arbeitsstunden mehr als die Arbeitnehmer in Westdeutschland. In Ostdeutschland kamen demnach im Jahr 2018 1390 Arbeitsstunden auf einen Arbeitnehmer - in Westdeutschland 1327. Im verarbeitenden Gewerbe waren es im Jahr 2018 1433 geleistete Arbeitsstunden je Arbeitnehmer im Westen und 1486 im Osten - somit im Osten 53 mehr.

Die Bruttomonatsverdienste im produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich liegen in Ostdeutschland mit durchschnittlich 2833 Euro immer noch deutlich niedriger als die in Westdeutschland. Hier sind es 3371 Euro. Diese Zahl stammt von Ende 2019 und zeigt die Lage bei Vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmern. Im verarbeitenden Gewerbe ist der Unterschied mit 3073 Euro im Osten und 4322 Euro im Westen noch größer.

Die Linken-Abgeordnete Sabine Zimmermann, die die Daten ausgewertet hat, sagte der dpa: «Die Spaltung am Arbeitsmarkt hält auch 30 Jahre nach der Wende an.» Zimmermann unterstützte die Forderungen der Gewerkschaften in den Tarifrunden, etwa für die Metall- und Elektroindustrie in Ostdeutschland.

«Im Osten wird durchschnittlich deutlich weniger verdient, in vielen Fällen auch bei gleicher Tätigkeit», sagte Zimmermann. «Ein wesentlicher Schlüssel für die weitere Angleichung ist die Stärkung von Tarifverträgen und Tarifbindung, die im Osten deutlich schwächer als im Westen ist.» Die Bundesregierung müsse sich für eine höhere Tarifbindung einsetzen, insbesondere durch verbesserte Regelungen zur Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen.

Die Gewerkschaften verdienten in ihrem Kampf um gleiche Arbeitsbedingungen volle Unterstützung. So sei die Forderung der IG Metall berechtigt, in der ostdeutschen Metall- und Elektroindustrie die um drei Stunden längere Wochenarbeitszeit auf die in Westdeutschland geltende 35-Stundenwoche abzusenken.

(Text: dpa)

Opel fährt Werk kontrolliert runter

Nach dem vom Mutterkonzern PSA verhängten Produktionsstopp fährt Opel die Produktion in seinem Stammwerk Rüsselsheim herunter. Das geschehe wie in Eisenach und Kaiserslautern an diesem Dienstag (17. März) kontrolliert, berichtete ein Unternehmenssprecher. Die Mitarbeiter seien noch für Abschlussarbeiten vor Ort. Zahlreiche Beschäftigte aus Entwicklung und Verwaltung hatten ihre Tätigkeit bereits in der vergangenen Woche ins Home-Office verlegt.

In Rüsselsheim wird nun das Werk geschlossen, in dem der Mittelklassewagen Insignia montiert wird. Die rund 2400 Beschäftigten hatten bereits vor der Coronakrise Kurzarbeit, weil sich das Modell nur noch mäßig verkauft. Eine bessere Auslastung wird erst ab 2021 erwartet, wenn der neue Astra in Rüsselsheim vom Band läuft.

Opel spricht derzeit mit den Arbeitnehmern und der Arbeitsagentur über die Ausweitung der Kurzarbeit, hieß es in einer internen Information vom Montag. Über Dauer, Umfang und Kopfzahl wurde zunächst nichts bekannt.

Die Opel-Mutter PSA hatte als Gründe für den Produktionsstopp Unterbrechungen in der Zulieferkette und einen deutlichen Rückgang des Absatzes genannt. Betroffen sind auch Standorte in Spanien, Frankreich, Portugal, Großbritannien und in der Slowakei.

(Text: dpa)

Knorr-Bremse erwartet etwas schwächeres Jahr

Der Bahn- und Lkw-Zulieferer Knorr-Bremse hat Umsatz und Gewinn im vergangenen Jahr deutlich gesteigert und ein dickes Auftragspolster aufgebaut. Wenn die Coronaseuche im Sommer tatsächlich abflaue, dürfte das Geschäft auch im laufenden Jahr nur wenig schwächer verlaufen, sagte Vorstandschef Bernd Eulitz am Mittwoch (11. März) in München. Die große, sehr profitable Bahnsparte wachse weiter stabil und dürfte die Rückgänge in der etwas kleineren Lkw-Sparte fast ausgleichen.

Die Knorr-Bremse-Werke in China arbeiteten heute schon wieder mit 80 Prozent ihrer Kapazität und dürften in drei Wochen wieder voll ausgelastet sein. «Wir sehen gute Chancen, im zweiten Halbjahr aufzuholen, was wir jetzt verloren haben», sagte Eulitz. Die weltweiten Lieferkette sei intakt, «wir haben bisher keine Ausfälle verzeichnen müssen».

In Deutschland beschäftigt Knorr-Bremse 5000, weltweit 29 000 Mitarbeiter. «Wir wären kurzarbeitsfähig, wenn das nötig wäre», sagte Eulitz. Ein Stellenabbau sei aber aus heutiger Sicht kein Thema.

Der Bremsenspezialist steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um fast 5 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro und den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen um gut 9 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte auf 7 Milliarden Euro zu.

Die Lkw-Produktion dürfte nach Jahren des Booms dieses Jahr sinken - um 10 bis 20 Prozent in Europa, etwas weniger in Asien, aber noch stärker in den USA. Knorr-Bremse sei davon aber nicht ganz so stark betroffen, weil das Ersatzteil- und Nachrüstgeschäft gut weiterlaufe, erkärten Eulitz und Finanzchef Ralph Heuwing.

Das größere und profitablere Bahngeschäft dürfte stabil wachsen, weil die staatlichen und kommunalen Auftraggeber langfristiger planten und nicht so konjunkturabhängig seien. Weil Züge bis zu 40 Jahre lang im Einsatz seien, wachse nicht nur das Neugeschäft, sondern auch das Ersatzteilgeschäft. Deshalb erwartet der Konzern dieses Jahr im schlechtesten Fall einen Umsatzrückgang von 6,9 auf 6,5 Milliarden Euro bei einer schwächeren Gewinnmarge und bestenfalls ein Geschäft auf Vorjahresniveau.

(Text: dpa)

Verbessertes Kurzarbeitergeld kommt

Deutschlands Beschäftigte sollen in der Coronakrise durch öffentlich finanziertes Kurzarbeitergeld vor Arbeitslosigkeit geschützt werden. Der Bundestag beschloss am Freitag (13. März) in einem beispiellosen Schnellverfahren einstimmig einen Gesetzentwurf für erleichtertes Kurzarbeitergeld. Der Entwurf war erst am Dienstag (10. März) vom Bundeskabinett gebilligt worden. Nach der Verabschiedung im Bundestag passierte er am Freitag auch den Bundesrat. Wenige Stunden später unterzeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz, das jetzt nur noch im Bundesgesetzblatt veröffentlicht werden muss.

Mehr Unternehmen als bisher sollen die Leistung der Bundesagentur für Arbeit (BA) ab April beantragen können. Betriebe sollen Kurzarbeitergeld schon nutzen können, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind - statt wie bisher ein Drittel.

Die Sozialbeiträge sollen ihnen zudem voll von der BA erstattet werden. Auch für Leiharbeiter soll Kurzarbeitergeld gezahlt werden können. Die BA übernimmt bei dieser Leistung 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns, wenn ein Unternehmen Mitarbeiter in Kurzarbeit schickt. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rief zu Zuversicht angesichts der Coronavirus-Krise auf. «Wir werden das miteinander bewältigen.» Scholz vertrat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), der wegen Kontakts zu einer mit dem Virus infizierten Person derzeit vorerst zu Hause bleibt.

Scholz sagte, bereits in der Finanzkrise 2008/2009 sei es gelungen, mit öffentlich finanzierter Kurzarbeit einen Einbruch auf dem Jobmarkt zu verhindern.

Die Linke-Abgeordnete Susanne Ferschl mahnte, 60 Prozent des Lohns reichten vielen Beschäftigten nicht aus. Wolfgang Strengmann-Kuhn (Grüne) mahnte, auch Selbstständige, Taxifahrer oder Crowdworker, die kein Kurzarbeitergeld bekämen, bräuchten nun Hilfe. Beschäftigte auf Mindestlohnniveau hätten zudem das Problem, dass ihnen 60 Prozent nicht reichten - sie müssten unbürokratisch mit Hartz IV aufstocken können.

In der Sitzung des Bundesrates betonte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD): «Das Kurzarbeitergeld hat sich in der Finanz- und Bankenkrise sehr gut bewährt.» Das Gesetz sei in einem «wirklichen Schweinsgalopp» beraten worden. «Dass wir innerhalb von einer Woche zwischen Bund und Ländern ein Gesetz verabschieden, das in der Corona-Krise von besonderer Bedeutung ist, das zeigt, dass der Föderalismus wirklich funktioniert.»

Zugleich beriet der Bundestag erstmals ein Gesetz, um Kurzarbeitergeld sowie die Förderung von Qualifizierung angesichts des Strukturwandels zu erleichtern. Dieses Gesetz wird nun weiter in den Ausschüssen beraten.

(Text: dpa)

Gender Pay Gap besonders groß in Filialleitungen und Vertrieb

Im Verkauf, Vertrieb und in Banken verdienen Frauen bei gleicher Leistung und Berufserfahrung weiterhin deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. Das geht aus einer am heutigen Freitag veröffentlichten Studie der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor. Forscher haben dafür die Gehaltsunterschiede von Frauen und Männern mit zehn Jahren Berufserfahrung für verschiedene Branchen und Funktionen ausgewertet.

Besonders sticht dabei die Gruppe der Filial- und Verkaufsleiter und -leiterinnen heraus, in der Frauen rund 18 Prozent weniger verdienen. Um die 15 Prozent Unterschied sind es im Vertrieb, in Banken und bei Betriebswirten. Kleiner sind die Differenzen im Pflege- und sozialpädagogischen Bereich - selbst dort liegen sie aber immer noch bei sechs bis sieben Prozent.

Mit ihrem Blick auf einzelne Branchen liefert die Auswertung eine differenziertere Betrachtung der Lohnungleichheit als die bloße Berechnung des Equal Pay Days, der in diesem Jahr auf den 17. März fällt. Dieser gibt symbolisch an, bis zu welchem Tag im Jahr Frauen praktisch unbezahlt gearbeitet haben, obwohl sie die gleiche Arbeit wie Männer leistem, die bereits seit dem 1. Januar bezahlt werden. Kritiker dieser Berechnung bemängeln, dass darin sehr gut bezahlte Berufe, die häufig von Männern ausgeübt werden, mit weniger gut bezahlten, oft von Frauen ausgeübten Jobs in einen Topf geworfen werden.

Die Forscherin und Mitautorin Karin Schulze Buschoff macht für die immer noch messbaren, erheblichen Gehaltsunterschiede die Tatsache verantwortlich, dass Frauen in Deutschland nach wie vor deutlich mehr unbezahlte Care-Arbeit ausüben als Männer - etwa Kinderbetreuung oder Aufgaben im Haushalt. «Frauen weichen deshalb im Job oft auf Teilzeit aus, was langfristig mit deutlichen Einbußen bei den Stundenlöhnen verbunden ist.»

«Wer die Lohnlücke schließen will, muss die bezahlte Erwerbs - und die unbezahlte Sorgearbeit fair zwischen Frauen und Männern verteilen», fordert die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes Elke Hannack. Die Politik müsse dafür bessere Rahmenbedingungen setzen - etwa durch mehr verpflichtende Mitbestimmung der Beschäftigten über Arbeitszeit und Arbeitsort.

(Text: dpa)

Höherer Bonus an VW-Tarifbeschäftigte

Für das vergangene Geschäftsjahr bekommen die rund 100 000 Tarifbeschäftigten von Volkswagen erneut einen höheren Bonus. Die Prämie soll von 4750 auf 4950 Euro zulegen. Das ist ein Plus von etwa 4 Prozent, nachdem für 2018 noch 16 Prozent mehr gezahlt worden waren als im Vorjahr. Der Betriebsrat informierte die Belegschaft der VW AG am gestrigen Mittwoch (11. März) in der Hauszeitschrift «Mitbestimmen» über das Ergebnis seiner Verhandlungen mit dem Management.

Betriebsratschef Bernd Osterloh meinte, die Beschäftigten hätten sich die Erfolgsbeteiligung wegen ihres «hochflexiblen» Engagements verdient. So habe zum Beispiel der Fertigungsbeginn beim neuen Golf 8 eine «Kraftanstrengung» bedeutet, auch «schwankende Fahrweisen und Verwirbelungen in der Produktion» seien nicht einfach gewesen.

Am Ende sei es der Belegschaft jedoch gelungen, «erfolgreich die vereinbarten Produktivitätssteigerungen» umzusetzen. Personalvorstand und Arbeitsdirektor Gunnar Kilian erklärte, das «Erfolgsjahr 2019» werde von der Prämie gut abgebildet. Gleichzeitig dämpfte er aber die weiteren Erwartungen - auch angesichts des Umbruchs in der Autoindustrie: «Die Bäume wachsen nicht in den Himmel.» Und: «Nicht nur, aber auch wegen Corona steht die Wirtschaft und damit auch Volkswagen vor einem sehr herausfordernden Jahr.» Vorstandschef Herbert Diess sprach von einer «starken Mannschaftsleistung».

Die Konzernführung hatte schon Ende Februar bei der Vorlage der Eckdaten für 2019 und des Ausblicks auf die kommenden Monate betont, dass das Klima ruppiger werde. Trotz der insgesamt noch guten Situation bei VW kritisierte Osterloh die Vorstandskommunikation zu einigen Fragen. «Der Anlauf des Golf läuft alles andere als rund», sagte er der Zeitschrift. «Beim ID.3 ist die Lage nicht viel besser.»

Mit Blick auf den Golf 8 hatte es etwa Berichte über Probleme mit der Elektronik gegeben. Beim ID.3 - dem ersten Vertreter der elektrischen Fahrzeugfamilie, in die Milliarden-Investitionen fließen - verzögert sich die Software-Ausstattung. «Die Auslastung gerade der deutschen Werke muss besser werden», ergänzte der Betriebsratschef. «Was mir fehlt, sind konkrete Antworten des Vorstands auf dringende Fragen.»

Die Coronakrise sorgt zudem mit dafür, dass die letzten Prognosen betont vorsichtig ausfielen. Die Folgen der Epidemie seien «eng zu monitoren». Von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Hilfen wie ein leichterer Zugang zu Kurzarbeitergeld sind für VW derzeit kein Thema. Die Lage könne sich - auch mit Blick auf die internationalen Lieferketten - aber womöglich ändern, hieß es: «Wir fahren weiter auf Sicht.» Wegen der anhaltenden Ausbreitung des neuen Virus erhöht Volkswagen auch seine Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter, die nächste Betriebsversammlung am Stammsitz Wolfsburg wurde verschoben.

Osterloh berichtete, er höre in vielen Kollegengesprächen eine Verunsicherung heraus. «Panik ist nicht angebracht, Vorsicht schon.» Die Schutzregeln seien gut. Doch die Chefetage müsse sich konkreter äußern und auch an die Mitarbeiter wenden: «Jetzt wären Führung und Verantwortung vom Vorstand gefragt, aber da kommt zu wenig.»

Die Erfolgsbeteiligung geht an die Tarifbeschäftigten der Werke Wolfsburg, Hannover, Emden, Salzgitter, Braunschweig und Kassel sowie der Finanztochter. Sie orientiert sich im Kern am Betriebsgewinn der Kernmarke VW Pkw, bei der Berechnung auf zweijähriger Basis werden aber noch weitere Teilkriterien angelegt. Am Dienstag und Mittwoch (17./18. März) stellen Konzern und Marke weitere Details vor.

(Text: dpa)

Licht am Ende des Tunnels

Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler rechnet im laufenden Jahr mit einem bestenfalls stabilen Umsatz und einem weiteren Gewinnrückgang. Aber die Coronaseuche sei nur eine vorübergehende Krise und nicht vergleichbar mit den Strukturanpassungen der vergangenen Jahre, betonte Vorstandschef Klaus Rosenfeld am gestrigen Dienstag (10. März) in München. «Kurzarbeit anzumelden, haben wir nicht vor», sagte er. «Keine unserer Lieferketten ist in irgendeiner Form beeinträchtigt.»

Alle Schaeffler-Werke in China seien wieder in Betrieb, die Kapazität sei zu 80 Prozent ausgelastet. Der Markt dort dürfte sich im zweiten Halbjahr wieder erholen. Bei Mailand habe Schaeffler eine Fabrik für Auto-Wasserpumpen - die Produktion laufe, könnte notfalls aber auch kurzfristig verlagert werden, sagte Rosenfeld.

Im vergangenen Jahr konnte Schaeffler den Umsatz zwar stabil halten bei 14,4 Milliarden Euro - die stärkere Nachfrage von Windrad- und Zugherstellern glich den Rückgang der Nachfrage von Autobauern aus. Aber der Gewinn halbierte sich auf 428 Millionen Euro. Der Abbau von weltweit 4700 Stellen und Rückstellungen für den geplanten Abbau von weiteren 1300 Stellen nur in Deutschland belasteten das Ergebnis. Momentan beschäftigt Schaeffler in Deutschland noch rund 30 000 Mitarbeiter.

«Wir machen Stellenabbau nicht mit einem Big Bang, sondern in kleinen Schritten, sagte der Vorstandschef. «Wenn wir mehr machen müssen, machen wir mehr.» Gekürzt wird zum Beispiel beim Bau von Kupplungen und Getrieben, die im E-Auto nicht mehr gebraucht werden. Bisher liefen alle Programme ohne betriebsbedingte Kündigungen, betonte Rosenfeld. «Gesundschrumpfen ist nicht unser Ziel. In Wachstumsfeldern bauen wir auch Personal auf.»

Der Auftragseingang habe im vergangenen Jahr um 19 Prozent zugelegt und habe Rekordhöhe erreicht. Treiber seien die E-Mobilität und Fahrwerke, sagte Finanzchef Dietmar Heinrich. Trotz des Gewinneinbruchs soll die Dividende für das vergangene Jahr nur um 10 Cent sinken auf 45 Cent.

(Text: dpa)

Schutz der Mitarbeiter erfordert höchste Priorität

In einem Positionspapier hat die World Health Professions Alliance (WHPA), darunter auch der International Council of Nurses (ICN), von allen Regierungen weltweit gefordert, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Gesundheitssysteme maximal zu unterstützen.

Der Schutz derjenigen, die bei Präventionsmaßnahmen, Diagnostik, Eindämmung und Behandlung von Corona-Infektionen vor Ort einem hohen Risiko ausgesetzt sind, selbst infiziert und krank zu werden, erfordert höchste Priorität. Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe (DBfK) hat das WHPA-Papier in deutscher Übersetzung veröffentlicht.

„Zu dieser lebenswichtigen Unterstützung gehört nicht nur die geeignete persönliche Schutzausrüstung in der benötigten Menge, sondern insbesondere auch die entsprechende Zahl von Pflegefachpersonen. Es muss sichergestellt sein, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter regelmäßig abgelöst werden, Pausen nehmen können und genügend Erholungszeit zwischen ihren Einsätzen haben. Die physischen und psychischen Belastungen einer solchen Tätigkeit sind enorm hoch und es ist damit zu rechnen, dass die Krise länger andauern wird. Die Fürsorgepflicht jedes Arbeitgebers und die Notwendigkeit, gerade die Beschäftigten im Gesundheitswesen arbeitsfähig und gesund zu halten, gebietet es, eine chronische Überlastung zu verhindern. Der DBfK schließt sich dem Appell der WHPA ausdrücklich an“, erklärt DBfK-Präsidentin Prof. Christel Bienstein.

Die jetzige Krise zeigt allerdings auch, dass das deutsche, auf Effizienz getrimmte Gesundheitswesen in vielen Bereichen nicht gut genug auf Epidemien und andere Katastrophen vorbereitet ist. Das reicht von der zu geringen Ausstattung mit Pflegefachpersonal über die Gestaltung der Versorgungsketten, sektorübergreifende Zusammenarbeit, mangelnde Gesundheitskompetenz der Bevölkerung bis hin zu der Frage, warum die Kompetenz der größten Berufsgruppe im Gesundheitswesen – Pflege – in den Expertenrunden für den Krisenfall kaum eingebunden ist. Der DBfK sieht es als unerlässlich an, dass nach Abflauen der akuten Corona-Krise die Erfahrungen ausgewertet und die nötigen Anpassungen - z.B. in Katastrophenplänen, aber auch bei grundsätzlichen Fragen der Belastbarkeit des Systems - vorgenommen werden.

(Text: DBfK)

Teamarbeit statt Konkurrenz

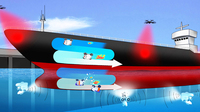

Roboter krabbeln an einem Schiff entlang und zeigen dem Arbeiter mittels virtueller Realität ein feines Leck in der Schiffsaußenwand. Nicht nur bei der Wartung von Frachtschiffen könnte zukünftig noch mehr maschinelle Intelligenz zum Einsatz kommen. In der Arbeitswelt der Zukunft wird es immer mehr hybride Teams von Menschen und Maschinen geben. Doch wie können sie optimal zusammenarbeiten?

Mit dieser Frage beschäftigen sich Informatiker und Wirtschaftspsychologen der Universität Trier unter anderem im Forschungsprojekt „BugWright2“. Ziel des europäischen Projekts, an dem 21 Forschungseinrichtungen und Unternehmen aus zehn Ländern beteiligt sind, ist es, Roboter und Menschen für die Wartung von Frachtschiffen zu trainieren – unter anderem auch mit positiven Folgen für die Sicherheit und den Umweltschutz auf den Weltmeeren.

„Viele Arbeiter haben Angst, durch die Maschinen ihre Jobs zu verlieren“, erklärt der Trierer Wirtschaftspsychologe Prof. Dr. Thomas Ellwart. „Doch es ist vielmehr eine Verlagerung der Arbeitstätigkeit, raus aus feuchten und kalten Wartungshallen in Büros mit modernster Technik. Die Virtual-Reality-Brille löst immer mehr den Hammer ab. Unbequeme Tätigkeiten werden von Maschinen übernommen. Der Mensch wird zum Koordinator.“

Auch sein Kollege, Informatik-Juniorprofessor Dr. Benjamin Weyers, sieht die neuen technischen Kollegen im Team als Chance. Er erforscht im Rahmen von BugWright2, wie die Darstellungen in der virtuellen Umgebung gestaltet sein müssen, damit die Nutzer damit optimal arbeiten können. „Es geht zum Beispiel darum, welche Farben verwendet oder wie groß einzelne Abschnitte des Schiffes dargestellt werden müssen.“ Dabei kooperieren die Trierer Forscher eng mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. Neben Tests im Computerlabor fragen die Wissenschaftler auch Arbeiter in den Trockendocks nach ihren Bedürfnissen und Erwartungen in Hinblick auf die virtuelle Darstellung.

„Die Arbeiter müssen der Technik, mit der sie arbeiten, 100 Prozent vertrauen können“, erklärt Ellwart, „denn sie sind es, die am Ende unterschreiben, dass mit dem Frachtschiff alles in Ordnung ist. Wenn ein Schiff tausende Tonnen Öl verliert oder aufgrund eines nicht erkannten Problems sinkt, haften die Menschen und nicht die Maschinen.“ Wie dieses Vertrauensverhältnis geschaffen und durch technische Merkmale gesteigert werden kann, ist ebenfalls Teil des Forschungsprojektes.

Besonders wichtig ist den Trierer Wissenschaftlern, den ganzheitlichen Ansatz ihrer Forschung zu betonen: Durch den Einsatz von Technik kann die Produktivität gesteigert werden, aber auch die Gesundheit und die Zufriedenheit der Arbeiter. Informatiker Weyers: „Oft wird nur geschaut, was technisch möglich ist, aber der menschliche Faktor wird dabei komplett vergessen. Genau diesen Fehler wollen wir in unserem Forschungsprojekt vermeiden.“

Mehr Infos zum Projekt: http://www.bugwright.uni-trier.de.

(Text: Universität Trier)

BMW hofft bei Beschäftigungssicherung auch auf IG Metall

BMW will den Umbau der Autoindustrie ohne größeren Stellenabbau in Deutschland schaffen und hofft auf Rückenwind durch die laufenden Metall-Tarifverhandlungen. «Die Tarifpolitik muss zur Beschäftigungssicherung beitragen», sagte Personalchefin Ilka Horstmeier der Deutschen Presse-Agentur. «Wir brauchen langfristig wettbewerbsfähige Löhne, mit Spielraum bei unterschiedlichen Rahmenbedingungen, und wir brauchen auch einen flexiblen Einsatz von Personal. Ich hoffe auf einen zukunftsweisenden Abschluss.»

Die IG Metall hat die Verträge für die vier Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie gekündigt und versucht mit dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall gerade, einvernehmliche Lösungen für die Strukturkrise zu finden. Sollte das nicht gelingen, könnte es in sieben Wochen erste Warnstreiks geben.

In Deutschland beschäftigt BMW 90 000 Mitarbeiter. Horstmeier sagte: «Weltweit wollen wir das aktuelle Beschäftigungsniveau auch dieses Jahr halten». Das Wachstum finde im Ausland statt.

«Wir nutzen die natürliche Fluktuation für einen kontinuierlichen Umbau des Unternehmens», sagte die Personalchefin, «aber wichtig ist: BMW investiert jährlich 370 Millionen Euro in Aus- und Weiterbildung. Das ist ein Schlüssel, um den Wandel mit der bestehenden Mannschaft zu meistern.» In Dingolfing baue der Autokonzern das Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion mit 2000 Mitarbeitern auf, in Unterschleißheim den Campus Autonomes Fahren mit weiteren 2000 Mitarbeitern. «In den vergangenen acht Jahren haben wir 46 000 Mitarbeiter im Bereich E-Mobilität qualifiziert, allein im letzten Jahr wurden in weiteren digitalen Zukunftsthemen 30 000 Teilnehmer weitergebildet.»

«Fachkräftemangel ist für uns hier kein so großes Problem», sagte Horstmeier. BMW habe bei Ingenieuren und Facharbeitern einen guten Ruf als Arbeitgeber und könne da auch mit Softwarefirmen mithalten: «Auch gute Leute aus der IT-Branche arbeiten gern an der individuellen, nachhaltigen Mobilität der Zukunft mit.»

Frauenquoten sieht Horstmeier skeptisch. «Karrieren von Frauen gezielt zu fördern ist wichtig, das müssen wir weiter ausbauen. Ein Orientierungsrahmen ist da hilfreich, aber keine generelle Quote», sagte sie. Notwendig seien gute Rahmenbedingungen für Frauen und für Männer, etwa bei der Kinderbetreuung.

(Text: dpa)