IG Metall kündigt bestehende Tarifverträge für Metall und Elektro

Die IG Metall kündigt die bestehenden Gehaltstarifverträge für die rund 4 Millionen Beschäftigten der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Das hat der Vorstand der Gewerkschaft auf einer außerordentlichen Sitzung am gestrigen Mittwoch (26. Februar) in Frankfurt beschlossen.

Mit der Formalie ist zunächst keine Verschärfung in den bereits laufenden Tarifverhandlungen verbunden. Die IG Metall hält weiterhin an ihrer Idee eines Stillhalteabkommens mit den Arbeitgebern fest, um einvernehmliche Lösungen für die Strukturkrise zu finden. Der Gewerkschaftsvorstand setzte dafür eine Frist: «Sollte bis Ostern kein Ergebnis gefunden werden, müsste der Versuch des Moratoriums als gescheitert betrachtet werden», hieß es in einer Mitteilung.

Bislang hat die IG Metall darauf verzichtet, eine konkrete Lohnforderung für die Kernbranchen der deutschen Wirtschaft aufzustellen. Das könne noch bis zum 21. April nachgeholt werden. Sollte es dann noch keinen Abschluss geben, kann es mit Ablauf der Friedenspflicht nach dem 28. April zu Warnstreiks kommen.

Der Vorstandsbeschluss der IG Metall bestätige den Ernst der Lage, erklärte ein Sprecher des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall in Berlin. Man habe noch viel Arbeit vor sich und liege in den Verhandlungen noch weit auseinander. Das sei aber normal. «Am Ende müssen wir uns einig sein, nicht am Anfang.» Beide Seiten sollten aber keine unerfüllbaren Erwartungen wecken.

Neben den Gehaltstarifverträgen in der Fläche wurden auch der Manteltarifvertrag für Auszubildende in Baden-Württemberg sowie der Haustarif beim Autobauer VW gekündigt.

(Text: dpa)

Sparrunden und Sonderschichten

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zwingt Unternehmen rund um den Globus zum Handeln. Teils wirkt sich die Epidemie bereits jetzt auf Geschäfte aus. Eine Übersicht aktueller Firmennachrichten rund um die Ansteckungswelle - Stand 26. Februar:

TUI: Der weltgrößte Reisekonzern hat seine Vorsorge verschärft. Alle Tui-Gesellschaften - einschließlich Kreuzfahrten, Flüge und Hotels - befolgten «etablierte Verfahren zur Verhinderung von Infektionen», hieß es. Außerdem seien Hygienemaßnahmen erhöht worden. Für das abgeriegelte Hotel auf Teneriffa habe Tui Deutschland für alle Anreisen bis 13. März einen Buchungsstopp verhängt. Auch für Reisen nach China gelte ein Buchungsstopp.

LUFTHANSA: Der Konzern hat ein Programm zur Kostensenkung gestartet. Geplante Neueinstellungen werden überprüft, ausgesetzt oder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Darüber hinaus sollen die Mitarbeiter zu unbezahltem Urlaub und geringeren Arbeitsvolumen in Teilzeit bewegt werden. Die Lufthansa Group hat bis Ende März sämtliche Passagierflüge zum chinesischen Festland gestrichen. Auch für Verbindungen nach Hongkong kündigte der Konzern wegen der schwachen Nachfrage weitere Streichungen an.

KLM: Auch die niederländische Fluggesellschaft hat wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Sparmaßnahmen angekündigt. Investitionen würden vorerst gestoppt, es werde ein vorläufiger Einstellungsstopp verhängt, berichteten niederländische Medien am Mittwoch. Mitarbeiter seien aufgefordert worden, wenn möglich jetzt ihre Urlaubstage zu nehmen. Ein KLM-Sprecher sprach von «Vorsorgemaßnahmen».

DESINFEKTIONSMITTEL: Hygiene- und Medizinartikelhersteller fahren Sonderschichten. Die Nachfrage nach Masken oder Produkten zum Desinfizieren sei gestiegen, hieß es beim Hersteller Paul Hartmann. Die Hartmann-Tochter Bode Chemie produziert das Desinfektionsmittel Sterillium, das in Krankenhäusern und Arztpraxen zur Desinfektion der Hände zum Einsatz kommt. Bei Bode werde nun auch am Wochenende gearbeitet. Beim Hersteller von Sagrotan, der RB Hygiene Home Deutschland, spricht man von exponentieller Nachfrage-Zunahme.

FRESENIUS HELIOS: Deutschlands größter privater Klinikbetreiber rüstet sich für Erkrankte mit dem Coronavirus. Das Krankenhauspersonal sei mit Schulungen und regelmäßigen Informationen «auf den Umgang mit an Covid-19 erkrankten Patienten vorbereitet», teilte das Unternehmen mit. Auch habe man ein internes Ablaufschema für die Versorgung von Verdachtsfällen entwickelt. Generell können alle Kliniken, die Patienten mit Influenza aufnehmen, auch Patienten mit einer Corona-Erkrankung behandeln.

SCHUTZMASKEN: Hersteller und Apotheken verzeichnen einen Ansturm auf Schutzmasken. Für die Menschen in Deutschland sei es aber nicht nötig, im Alltag Atemmasken zu tragen, hieß es beim Apothekerverband ABDA. Auch der Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels (PHAGRO) hatte berichtet, es gebe erhebliche und umfängliche Lieferengpässe. Beim Masken-Hersteller Dräger hieß es: «Unsere Produktionskapazitäten für leichten Atemschutz sind voll ausgelastet und können kurzfristig nicht weiter erhöht werden.»

WUCHERPREISE: Die hohe Nachfrage nach Mundschutz- oder OP-Masken führt vereinzelt zu extremen Preissprüngen. Ein Händler etwa bot bei Amazon eine Box mit 50 Gesichtsmasken für 95,90 Euro an. Versandapotheken hatten das gleiche Produkt vor kurzem noch für 3,95 Euro im Angebot gehabt - jetzt ist es ausverkauft. Dem US-Internetmagazin «Wired» zufolge hat Amazon einige überteuerte Angebote bereits von seinen Seiten entfernt.

LEBENSMITTELHÄNDLER: Große Lebensmittelhändler registrieren bisher in Deutschland noch keine auffälligen Hamsterkäufe. Eine Rewe-Sprecherin sagte, weder bei Rewe noch bei der konzerneigenen Discounterkette Penny seien bisher «auffällige Nachfrageverstärkungen» festzustellen. Das gleiche berichtete Aldi Süd. Bei der SB-Warenhauskette Real hieß es: «Wir spüren absolut noch gar nichts.» Lidl bemerkte «bei einigen Trockenartikeln und Konserven einen erhöhten Abverkauf».

DIAGEO: Der Spirituosenkonzern (Smirnoff Wodka, Zacapa Rum, Johnnie Walker Whisky) rechnet mit erheblichen Auswirkungen auf das laufende Geschäft. Der organische Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2019/20 (bis Ende Juni) dürfte wegen des Virus zwischen 225 und 325 Millionen Pfund (268,68 bis 388,08 Mio Euro) geringer ausfallen. Viele Bars und Restaurants in China seien geschlossen, was zu einem erheblichen Einbruch im Geschäft führe. Andere Spirituosenhersteller wie Pernod Ricard und Remy Cointreau hatten ihre Prognosen bereits gekürzt.

DANONE: Der französische Lebensmittelkonzern stutzt seine Jahresziele für 2020. Bisher war das Management für das laufende Jahr von einem flächenbereinigten Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent ausgegangen. Nun sollen es 2 bis 4 Prozent werden. In China hat die Ausbreitung des neuartigen Virus bereits auf die Umsätze im Wassergeschäft sowie im Geschäft mit Babynahrung gedrückt.

ITB: Die weltgrößte Tourismusmesse ITB (4. bis 8. März) verschärft auf Anweisung der Gesundheitsbehörden die Vorgaben. Aussteller, die innerhalb der vergangenen 14 Tage in den jeweiligen Risikogebieten in China, Iran, Italien oder Südkorea waren, Kontakt zu einer infizierten Person hatten oder Anzeichen typischer Symptome wie Fieber, Husten oder Atembeschwerden haben, erhalten keinen Zutritt zum Messegelände. Alle Aussteller müssten eine Erklärung ausfüllen als Voraussetzung für den Zugang. Wer zur Risikogruppe gehöre oder sich weigere, die Erklärung auszufüllen, erhalte keinen Zutritt.

REIFENMESSE: Die Veranstalter der Reifenmesse Tire Technology Expo in Hannover haben strenge Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Besucher oder Mitarbeiter, die in die Halle wollten, müssten schriftlich bestätigen, in den 17 Tagen vor ihrer Ankunft nicht in China gewesen zu sein. Auch müssten sie bestätigen, keine Grippe oder Lungenentzündung zu haben und kein Träger des neuen Coronavirus zu sein. Beim Einlass werde bei jedem Besucher per elektronischem Screening zudem die Temperatur gemessen.

MESSEN: Die für Anfang März geplante Eisenwarenmesse in Köln soll nun im Februar 2021 stattfinden. Nach Angaben der Kölner Messe vom Dienstag hatten zuvor Aussteller abgesagt. Auch in Frankfurt entschied man sich, die zunächst vom 8. bis zum 13. März geplante Messe für Licht und Gebäudetechnik Light + Building zu verschieben. Die Veranstalter der Hannover Messe wollen sich mit der Entscheidung über eine mögliche Verschiebung der weltgrößten Industrieschau (20. bis 24. April) noch Zeit lassen.

SCHIFFFAHRT: Die weltweiten Lieferketten geraten durcheinander und bremsen die internationale Schifffahrt. Die genauen Auswirkungen sind laut dem Verband Deutscher Reeder jedoch noch offen. Aber Charterraten für Massengutschiffe seien teils um 30 bis 40 Prozent oder mehr zurückgegangen - weil China weniger Rohstoffe importiert. Zudem stocke die Beladung von Containerschiffen, weil es in den großen Häfen auch im Süden Chinas an Kran- und Lkw-Fahrern sowie an Hafenarbeitern fehle. Das führe zu längeren Liegezeiten.

HÄFEN: Die Folgen der Coronavirus-Epidemie dürften sich in absehbarer Zeit auch in den Häfen von Wilhelmshaven und Bremerhaven bemerkbar machen. Zwar seien die konkreten Auswirkungen auf den Seehandel mit China noch unklar. Aber sicher sei, dass es sie geben werde, hieß es bei Bremenports. Im JadeWeserPort in Wilhelmshaven ist nach Angaben des Terminalbetreibers Eurogate derzeit noch nichts zu spüren. Aber mit Blick auf gestrichene Schiffsabfahrten in Asien sei das wohl nur eine Frage der Zeit. Eine Prognose könne noch nicht gegeben werden.

RIO TINTO: Der Bergbaukonzern blickt angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus vorsichtig in die Zukunft. «Wir schauen uns die Auswirkungen des Coronavirus genau an und haben uns auf kurzfristige Beeinflussungen wie etwa Probleme bei Lieferketten vorbereitet», sagte Unternehmenschef Jean-Sebastien Jacques. Momentan erreichten die Produkte die Kunden. Allerdings könnte die aktuelle Lage zu großen, kurzfristigen Unsicherheiten führen.

(Text: André Stahl, dpa)

Tarifrunden: 2019 Kräftige Lohndynamik

Die Tariflöhne sind 2019 im Durchschnitt um 2,9 Prozent gestiegen – so stark wie selten in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Lediglich in den Jahren 2014 und 2018 hat es höhere Abschlüsse gegeben. Das zeigt der neue Tarifpolitische Jahresbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung.

„Der seit einigen Jahren zu beobachtende Trend zu einer expansiveren Lohnentwicklung hat sich fortgesetzt“, erklärt Prof. Dr. Thorsten Schulten, der Leiter des WSI-Tarifarchivs. Nachdem die Löhne in den 2000er-Jahren nur geringfügig gestiegen seien, hätten sie in den vergangenen Jahren den Rückstand teilweise aufgeholt. Real legten die Tarifvergütungen 2019 im Schnitt um 1,5 Prozent zu und damit etwas mehr als im Vorjahr, in dem die Verbraucherpreise stärker gestiegen waren. „Die kräftige Lohnentwicklung ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass der starke private Konsum die deutsche Wirtschaft bislang vor einer Rezession bewahrt hat“, sagt Schulten.

Die Tarifrunde 2020, in denen die DGB-Gewerkschaften neue Vergütungstarifverträge für mehr als 10 Millionen Beschäftigte verhandeln, werde von einer „sehr differenzierten Lage auf dem Arbeitsmarkt“ geprägt sein, erwartet Schulten. Im Sozial- und Gesundheitswesen und in verschiedenen Dienstleistungsbranchen, in denen zum Teil relativ niedrige Löhne gezahlt werden, herrscht großer Arbeitskräftemangel. Deshalb werde es in diesen Branchen vor allem um eine finanzielle Aufwertung gehen. Dagegen ist etwa die Metall- und Elektroindustrie mit unsicheren Konjunkturaussichten und, insbesondere in der Automobilherstellung, einem hohen Transformationsdruck konfrontiert. Vor diesem Hintergrund spielt die Beschäftigungssicherung neben einer weiteren Stärkung der Kaufkraft eine erhebliche Rolle. Das WSI-Tarifarchiv dokumentiert die Tarifrunde auch tagesaktuell im Webangebot der Stiftung.

– Zuschläge für Metaller und Pflegekräfte –

Ein besonders starkes Lohnplus verzeichnete 2019 die Metall- und Elektroindustrie mit nominal 4,1 Prozent. Ins Gewicht fällt hierbei vor allem das im Tarifabschluss von 2018 vereinbarte „tarifvertragliche Zusatzentgelt“ in Höhe von 27,5 Prozent eines Monatsentgelt, das 2019 erstmals ausbezahlt wird. Hohe Zuwächse gab es 2019 auch in der Eisen- und Stahlindustrie mit 3,9 Prozent, beim öffentlichen Dienst der Länder mit 3,6 Prozent und im Bereich Gartenbau, Land- und Forstwirtschaft mit 3,4 Prozent. In einigen Branchen wie zum Beispiel dem öffentlichen Dienst oder dem Einzelhandel haben die unteren Lohngruppen überdurchschnittlich hohe Zuschläge erhalten. In anderen Fällen wurden bestimmte Berufsgruppen deutlich aufgewertet, so erhielten etwa Pflegekräfte im öffentlichen Dienst der Länder eine Mindesterhöhung von 120 Euro pro Monat. Noch stärker profitierten Pflegekräfte der Universitätskliniken Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm: Je nach Erfahrungsstufe sah ihr gemeinsamer Tarifabschluss eine Lohnerhöhung zwischen 16 und 37 Prozent vor.

– Wahlmodelle für mehr Selbstbestimmung bei der Arbeitszeit –

Wie schon in den Jahren zuvor rückte das Thema Arbeitszeit stärker in den Mittelpunkt, zeigt die WSI-Analyse. Dabei ging es weniger um kollektive Arbeitszeitverkürzungen, sondern in erster Linie um mehr Selbstbestimmung. Besonders beliebt waren individuelle Wahlmöglichkeiten, bei denen die Arbeitnehmer selbst entscheiden können, ob sie mehr Geld oder mehr Freizeit wollen. „Die große Unterstützung und Akzeptanz bei den Beschäftigten hat dazu geführt, dass die Gewerkschaften in immer mehr Tarifbranchen entsprechende Forderungen erhoben haben“, so Schulten. Vorreiter sei die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) gewesen. Sie hatte bereits im Dezember 2016 bei der Deutschen Bahn AG einen Tarifvertrag vereinbart, nach dem die Beschäftigten zwischen einer Lohnerhöhung, einer Verkürzung der Wochenarbeitszeit oder mehr Jahresurlaub wählen konnten. Im jüngsten Tarifabschluss bei der Deutschen Bahn AG wurde dieses Modell noch einmal erweitert: Ab 2021 können sich die Bahnbeschäftigten zwischen 5,6 Prozent mehr Entgelt, zwei Stunden weniger Arbeit pro Woche oder zwölf zusätzlichen freien Tagen entscheiden. Auch bei der Deutschen Post AG und in der Metall- und Elektroindustrie wurde bereits 2018 die Wahl zwischen Entgelt- und Arbeitszeitkomponenten im Tarifvertrag festgeschrieben.

In der Tarifrunde 2019 wurde in der Eisen- und Stahlindustrie, bei den Banken und Versicherungen und in der chemischen Industrie über individuelle Wahlmöglichkeiten verhandelt. Während in der Eisen- und Stahlindustrie ein entsprechendes Modell vereinbart wurde, waren die Arbeitgeber bei den Banken nicht dazu bereit. Die Gewerkschaft ver.di setzte jedoch in einigen Firmentarifverträgen wie bei der Postbank oder der Sparda-Bank entsprechende Regelungen durch. Im November 2019 wurde schließlich in der chemischen Industrie das bislang umfassendste Tarifpaket geschnürt, wonach die individuellen Wahloptionen zukünftig neben Entgelt- und Arbeitszeitkomponenten auch noch eine Vielzahl anderer tarifvertraglicher Leistungen umfassen können.

– Problem: Arbeitgeber wollen sich seltener binden –

Insgesamt haben die DGB-Gewerkschaften 2019 für 8,4 Millionen Beschäftigte neue Tarifabschlüsse ausgehandelt. Weitere 12,8 Millionen Beschäftigte profitierten im vergangenen Jahr von Tarifverträgen, die in früheren Jahren vereinbart worden waren. Bei den im Jahr 2019 neu abgeschlossenen Verträgen lag die durchschnittliche Laufzeit bei 25,4 Monaten. Ein Problem ist und bleibt die rückläufige Tarifbindung: Weil sich weniger Arbeitgeber an Tarife gebunden fühlen, bleiben vielen Beschäftigten die Vorteile vorenthalten. Nach Daten des IAB-Betriebspanels arbeiteten im Jahr 2018 in Deutschland insgesamt nur noch 54 Prozent aller Beschäftigten in tarifgebundenen Betrieben, davon 46 Prozent in Unternehmen mit Branchentarifverträgen und 8 Prozent in Unternehmen mit Haus- und Firmentarifverträgen. Zwar gibt es unter den Unternehmen ohne Tarifvertrag eine relativ große Anzahl, die erklären, sich freiwillig an bestehenden Tarifverträgen zu orientieren. „Orientierung kann jedoch sehr Unterschiedliches bedeuten und geht in den meisten Fällen mit einer deutlichen Abweichung von Tarifstandards einher“, so Schulten. Die Arbeitsbedingungen in nicht-tarifgebunden Unternehmen seien in der Regel schlechter als in Unternehmen mit Tarifvertrag. Im Durchschnitt verdienen laut einer WSI-Untersuchung Arbeitnehmer in Unternehmen ohne Tarifvertrag gut zehn Prozent weniger als vergleichbare Beschäftigte in tarifgebundenen Betrieben der gleichen Branche und ähnlicher Größe. Zugleich ist ihre Wochenarbeitszeit eine knappe Stunde länger.

– Unsichere Konjunktur wirft Schatten voraus –

Die Tarifrunde 2020 werde durch „unsicherere ökonomische Rahmenbedingungen geprägt sein“, erklärt der WSI-Wissenschaftler. Dies gelte insbesondere für die Metall- und Elektroindustrie, deren Tarifverhandlungen bereits begonnen haben. Schon heute hätten zahlreiche Unternehmen der Branche einen Beschäftigungsabbau angekündigt. Dementsprechend werde die Frage der Arbeitsplatzsicherung in der kommenden Tarifrunde oben auf der Tagesordnung stehen. In anderen Bereichen herrsche dagegen weiterhin großer Arbeitskräftemangel, was den Spielraum für erhebliche Lohnerhöhungen vergrößere. Das gilt nach Analyse des Experten im Sozial- und Gesundheitswesen, aber auch in klassischen Niedriglohnbranchen wie der Landwirtschaft, dem Bäcker- und Friseurhandwerk oder dem Hotel- und Gaststättengewerbe.

(Text: Hans-Böckler-Stiftung)

Allianz-Chef Bäte will Management ausdünnen

Bei Europas größtem Versicherer Allianz muss sich das Management größere Sorgen um Arbeitsplätze machen als das Fußvolk: Vorstandschef Oliver Bäte kündigte am Freitag, 21. Februar, in München eine weitere Vereinfachung der Organisation und den Abbau von Hierarchieebenen an. «Es geht nicht darum, Indianer abzubauen», sagte Bäte. «Wir wollen über Zeit die Führungsstrukturen immer effizienter machen.»

In den großen Landesgesellschaften der Allianz habe es zwischen örtlichem Vorstandschef und den Mitarbeitern im Call Center vor zehn Jahren noch zwölf Managementebenen gegeben. «Da haben wir zum Teil heute noch sieben oder acht. Und ich wette, in zehn Jahren sind es nur noch fünf oder sechs», sagte Bäte. Zugleich verkündete die Allianz einen höheren Gewinn für das vergangene Geschäftsjahr.

Der Münchner Konzern beschäftigt weltweit 147 000 Menschen, bei der deutschen Landesgesellschaft sind es knapp 27 000. Die Versicherungsbranche steht von zwei Seiten unter Spardruck: Die Nullzinsen zehren an den Gewinnen, die Digitalisierung könnte viele Arbeitsplätze überflüssig machen. «Der Traum, den ich schon habe, ist, dass wir das (die Digitalisierung) übersetzen in das Wachstum von Marktanteilen und von Kunden, und dann sind auch unsere Arbeitsplätze sicher», sagte Bäte.

Stellenabbau rein im Interesse des Börsenkurses schloss der Konzernchef aus: «Das Ziel ist nicht Arbeitsplatzabbau, Effizienzgewinne um des Effizienzgewinns willen. Macht auch keinen Sinn, damit kriegen Sie auch keine Leute motiviert.»

Bei der Allianz gab über Jahrzehnte der Konzernvorstand zwar die Richtung vor, betrieb aber selbst kein operatives Geschäft. Dies ist weitgehend den Tochtergesellschaften in den einzelnen Ländern überlassen, die in vieler Hinsicht autonom operieren. Bäte hat die überkommene Struktur in den vergangenen Jahren verändert, so wird die Produktentwicklung nun weitgehend zentral gesteuert.

Der seit vergangenem Jahr tätige Onlineversicherer Allianz Direct ist in Abkehr von der Tradition ebenfalls der Münchner Zentrale zugeordnet. Ob es längerfristig auch eine grundlegende Reform der Struktur mit der Abschaffung oder weitgehenden Entmachtung von Landesgesellschaften geben könnte, ließ Bäte offen: «Es gab keine Veränderung der Prinzipien. Aber jedes Prinzip ist ein Prinzip und kein Gesetz», sagte der Vorstandschef auf entsprechende Fragen.

Bäte hatte in den vergangenen Jahren mit Widerstand in den eigenen Reihen gegen seinen Kurs zu kämpfen, ist aber unangefochten, weil die Allianz unter seiner Leitung regelmäßig gute Zahlen vorlegt. 2019 stieg der operative Gewinn um drei Prozent auf knapp 11,9 Milliarden Euro, obwohl die Sanierung der defizitären Industrieversicherung und hohe Großschäden am Ergebnis zehrten. Der Umsatz legte um fast acht Prozent auf 142,4 Milliarden Euro zu, der Gewinn unterm Strich um sechs Prozent auf 7,9 Milliarden Euro. Bäte vermeldete, dass der Konzern weltweit erstmals mehr als 100 Millionen Kunden betreute.

Mindestlöhne: Im EU-Mittel kräftige Zuwächse

Die Mindestlöhne in den 21 EU-Staaten plus Großbritannien, die über eine gesetzliche Lohnuntergrenze verfügen, sind zuletzt im Mittel kräftig angehoben worden – im Durchschnitt nominal um 6,0 und nach Abzug der Inflation um 4,4 Prozent. Beides sind die zweithöchsten Zuwächse in den vergangenen zwei Jahrzehnten. 18 EU-Staaten haben ihre Mindestlöhne zum Jahresanfang 2020 erhöht, Großbritannien wird das in den kommenden Wochen tun.

Das zeigt der neue Mindestlohnbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung. Der deutsche Mindestlohn ist mit 9,35 Euro pro Stunde weiterhin spürbar niedriger als die Lohnuntergrenzen in den westeuropäischen Euro-Staaten, die alle 9,66 Euro und mehr Stundenlohn vorsehen. In vier Euro-Ländern beträgt der Mindestlohn nun mehr als 10 Euro, in Luxemburg sogar 12,38 Euro. Auch in Großbritannien wird der Mindestlohn ab April deutlich über dem deutschen Niveau liegen.

Die kräftigeren Erhöhungen sind zum Teil Ergebnis von Debatten und einzelnen Regierungs-Initiativen, die in vielen europäischen Ländern darauf abzielen, Mindestlöhne auf ein existenzsicherndes Niveau anzuheben. Die EU-Kommission hat dieses Thema ebenfalls aufgegriffen. Bislang liegen aber nur in zwei EU-Ländern, Frankreich und Portugal, die Mindestlöhne bei mindestens 60 Prozent des mittleren Lohns. Dieses Niveau ist aus Sicht vieler Experten die Untergrenze für ein existenzsicherndes Entgelt. Der EU-Durchschnitt beträgt dagegen laut WSI lediglich knapp 51 Prozent, in Deutschland ist das Niveau mit knapp 46 Prozent noch niedriger und war in den vergangenen Jahren rückläufig.

„2020 könnte in Europa das Jahr des Mindestlohns werden“, schreiben die WSI-Tarifexperten Prof. Dr. Thorsten Schulten und Dr. Malte Lübker. „Erstmals hat die Europäische Kommission die Initiative für eine europäische Mindestlohnpolitik ergriffen, um überall in Europa ‚gerechte‘, das heißt armutsfeste und existenzsichernde Mindestlöhne, durchzusetzen.“ Die neuen Aktivitäten der Kommission reflektierten die hohe Priorität, die das Thema auskömmliche Löhne, Armutsbekämpfung und sozialer Zusammenhalt in vielen europäischen Ländern habe, betonen die Wissenschaftler. So werde nicht nur in Deutschland über eine substanzielle Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro diskutiert. In Belgien und den Niederlanden plädierten Gewerkschaften und andere gesellschaftliche Akteure für mindestens 14 Euro brutto. In Großbritannien, Spanien und der Slowakei haben sich Regierungen unterschiedlicher Couleur konkret verpflichtet, die Lohnuntergrenze in den kommenden Jahren auf 60 Prozent vom Median- oder Durchschnittslohn in ihrem Land anzuheben. Die konservative Regierung in London strebt sogar an, den Mindestlohn bis 2024 auf zwei Drittel vom Median zu erhöhen und damit die Schwelle zu erreichen, die in der Regel zur Definition des Niedriglohnsektors verwendet wird.

Die Analyse der WSI-Forscher zeigt die erhöhte Dynamik. Die prozentual stärksten Zuwächse von Anfang 2019 auf Anfang 2020 verzeichnen wie in den Vorjahren die mittel- und osteuropäischen EU-Länder, wo die nominalen Zuwachsraten aktuell zwischen 6,1 Prozent in Slowenien und 15,6 Prozent in Polen liegen. In den west- und südeuropäischen Mitgliedsländern reichen die Anhebungen von 1,2 Prozent in Frankreich und 1,7 Prozent in Deutschland über 2,3 Prozent in den Niederlanden, 4,9 Prozent in Großbritannien und 5,8 Prozent in Portugal bis zu 10,9 Prozent in Griechenland, wo die letzte Erhöhung aber unterjährig erfolgte. Besonders bemerkenswert ist für die Wissenschaftler die Entwicklung in Spanien. Dort war der Mindestlohn Anfang 2019 um 22 Prozent erhöht worden. „Nachdem die spanische Wirtschaft diese außerordentliche Anhebung relativ gut verkraftet hat und sich die negativen Beschäftigungsprognosen nicht bestätigt haben“, so Schulten und Lübker, fiel die Anhebung Anfang 2020 mit 5,6 Prozent erneut kräftig aus. Bemerkenswert sei auch, dass die jüngste Mindestlohnerhöhung in Spanien auf einer gemeinsamen Vereinbarung von Arbeitgebern und Gewerkschaften beruht.

– In Westeuropa fast überall mehr als 9,66 Euro – In den westeuropäischen Ländern mit Mindestlohn betragen die niedrigsten erlaubten Brutto-Stundenlöhne aktuell mit Ausnahme von Großbritannien und Deutschland mehr als 9,66 Euro (siehe auch die Infografik; Link unten). In Belgien, wo es in diesem Jahr noch keine Einigung über eine Erhöhung gab, müssen mindestens 9,66 Euro gezahlt werden, in Irland seit 1. Februar 10,10 Euro, in den Niederlanden seit Jahresbeginn 10,14 Euro und in Frankreich 10,15 Euro. Den mit Abstand höchsten Mindestlohn hat Luxemburg mit 12,38 Euro. Der Mindestlohn in Großbritannien ist mit umgerechnet aktuell 9,35 Euro so hoch wie in Deutschland, er wird zum 1. April aber auf 9,93 Euro erhöht. Zudem ist der Euro-Wert geprägt durch den Einbruch des Britischen Pfunds seit dem Brexit-Referendum. Würde man den aktuellen britischen Mindestlohn mit dem Durchschnittskurs der 2000er Jahre umrechnen, läge er bei 11,78 Euro.

Keinen Mindestlohn haben Österreich, die nordischen Länder und Italien. In diesen Staaten besteht aber meist eine sehr hohe Tarifbindung, die auch vom Staat stark unterstützt wird. Faktisch ziehen dort also Tarifverträge eine allgemeine Untergrenze ein, die, so Schulten und Lübker, in der Regel oberhalb der gesetzlichen Mindestlöhne in Westeuropa liege. „Das unterstreicht: Mindestlöhne setzen eine absolut notwendige Untergrenze, aber entscheidend für eine angemessene Lohnentwicklung ist es, das Tarifsystem zu stärken – auch in Deutschland“, sagt Schulten.

Die Mindestlöhne in den südeuropäischen EU-Staaten reichen von 3,76 Euro in Griechenland und 3,83 Euro in Portugal bis 5,76 Euro in Spanien. Fast gleichauf liegt mit 5,44 Euro Slowenien. In den meisten anderen mittel- und osteuropäischen Staaten sind die Mindestlöhne niedriger. Allerdings haben sie durch die stärkeren Zuwächse weiter aufgeholt. So müssen etwa in Tschechien jetzt umgerechnet 3,40 Euro pro Stunde bezahlt werden, in Polen 3,50 Euro, in Litauen 3,72 Euro, in Ungarn 2,85 Euro und in Rumänien 2,81 Euro. Der niedrigste EU-Mindestlohn gilt in Bulgarien mit 1,87 Euro.

Zudem spiegeln die Niveauunterschiede zum Teil unterschiedliche Lebenshaltungskosten wider. Legt man Kaufkraftstandards (KKS) zugrunde, reduziert sich der Abstand zwischen den EU-Ländern mit niedriger und relativ hoher Untergrenze spürbar (siehe Abbildung 2 im Mindestlohn-Bericht; Link unten). Rumänien, Tschechien oder Ungarn liegen bei dieser Betrachtungsweise beispielsweise vor Portugal und Griechenland. Wer in Deutschland zum Mindestlohn bezahlt wird, profitiert etwas vom im westeuropäischen Vergleich niedrigeren Preisniveau. Allerdings bleibt seine Kaufkraft trotzdem hinter der von Mindestlohnempfängern in Luxemburg, Frankreich und den Niederlanden zurück.

– Deutscher Mindestlohn im Verhältnis zum Median niedrig – Der deutsche Mindestlohn ist auch gemessen am allgemeinen Lohnniveau in der Bundesrepublik sehr moderat. Das zeigt ein Blick auf den mittleren, den Medianlohn. Hierzulande entsprach der Mindestlohn 2018, dem letzten Jahr, für das internationale Vergleichsdaten vorliegen, nach Berechnungen der OECD lediglich 45,6 Prozent des Medianlohns – und dieser Wert ist seit der Einführung des Mindestlohns 2015 kontinuierlich zurückgegangen (siehe auch Abbildung 4 im Report). Im EU-Durchschnitt lagen die Mindestlöhne 2018 bei 50,7 Prozent der Medianlöhne. 15 EU-Länder kamen auf höhere Werte als Deutschland, darunter die Niederlande, Irland Portugal, Polen, Großbritannien oder Luxemburg (siehe Abbildung 3 im Bericht).

Weit vorne im EU-Vergleich rangiert Frankreich, wo die Untergrenze bei 61,6 Prozent des Medians liegt. Damit erreicht der Mindestlohn lediglich in Frankreich und Portugal die Marke von mindestens 60 Prozent des mittleren Lohnes, die aus Sicht der WSI-Forscher Schulten und Lübker ein gut anwendbares, pragmatisches Kriterium für die Mindestlohn-Initiative der EU wäre. „Angesichts der großen nationalen Unterschiede in Europa“ gehe es bei der europäischen Mindestlohnpolitik schließlich „weder um die Festlegung eines einheitlichen europäischen Mindestlohnbetrages, noch um die Harmonisierung der nationalen Mindestlohnsysteme“, betonen die Experten. „Die Grundidee besteht vielmehr darin, auf europäischer Ebene gemeinsame Kriterien für angemessene Mindestlöhne zu definieren, die dann auf nationaler Ebene entsprechend den dort geltenden Lohnverhältnissen und den traditionell gewachsenen Systemen der Lohnfestsetzung umgesetzt werden.“ Dabei würde eine Orientierung an der 60 Prozent-Marke in vielen Ländern deutliche Verbesserungen für Bezieher von Niedrigeinkommen bringen: „Dies gilt nicht zuletzt in Deutschland, wo die vielfach geforderten 12 Euro etwa 60 Prozent des Medianlohns entsprechen.“

– Mindestlöhne außerhalb der EU – Auch außerhalb der EU sind Mindestlöhne weit verbreitet, und sie wurden in vielen Ländern zum Jahresanfang oder im Laufe von 2019 spürbar angehoben. Exemplarisch betrachtet das WSI die Mindestlöhne in 15 Ländern mit ganz unterschiedlichen Mindestlohnhöhen. Sie reichen von umgerechnet 0,83 Euro in Moldawien, 0,97 Euro landesweit in Russland und 1,07 Euro in Brasilien über 2,37 Euro in der Türkei, 6,48 Euro in den USA und 7,38 Euro in Japan bis zu umgerechnet 10,41 Euro in Neuseeland und 12,10 Euro in Australien. Insbesondere in den USA, wo der landesweite Mindestlohn seit 2009 nicht mehr erhöht wurde, gibt es neben der nationalen höhere regionale Untergrenzen. Die höchsten Mindestlöhne auf der Ebene von Bundesstaaten gelten in Washington State (13,50 Dollar, umgerechnet 12,06 Euro) und in Massachusetts (12,75 Dollar, umgerechnet 11,39 Euro). Darüber hinaus führen immer mehr Städte lokale Mindestlöhne ein, die über dem nationalen und regionalen Niveau liegen.

(Text: Hans-Böckler-Stiftung)

6,8 Prozent mehr Lohn und Wegegeld gefordert

Am Bau zeichnet sich eine kontroverse Tarifrunde ab: Die IG Bauen-Agrar-Umwelt will für die rund 850 000 Beschäftigten im deutschen Bauhauptgewerbe Gehaltssteigerungen von 6,8 Prozent, mindestens aber 230 Euro durchsetzen. Zusätzlich müsse über ein Wegegeld gesprochen werden, mit dem die Anreisezeit zu den wechselnden Baustellen ausgeglichen werden soll. Die Untergrenze bei der Lohnforderung würde die Gehälter in den unteren Lohngruppen um bis zu 9,5 Prozent anheben.

Das am Donnerstag (20. Februar) von der Bundes-Tarifkommission der IG BAU beschlossene Forderungspaket stieß bei den Arbeitgebern auf strikte Ablehnung. Die Forderung stehe in keinem Verhältnis zur tatsächlichen Lage vieler Bauunternehmen, erklärte der Vizepräsident des Zentralverbandes Deutsches Baugewerbe (ZDB), Uwe Nostitz, am gestrigen Freitag in Berlin. Die vermeintlich hohen Umsatzzuwächse würden durch die steigenden Kosten «weitgehend aufgefressen».

Die Wege zur Baustelle sollten nicht mehr in der unbezahlten Freizeit stattfinden, sondern materiell ausgeglichen werden, verlangte die Gewerkschaft. «Unsere Kollegen und Kolleginnen fahren oft stundenlang zur Baustelle und von dort wieder zurück. Sie haben keinen Einfluss darauf, ob es zehn, hundert oder zweihundert Kilometer sind. Bisher erhalten sie dafür aber keinen müden Cent oder einen anderen Ausgleich. Das ist eine ungerechte Benachteiligung gegenüber stationär Arbeitenden, die endlich abgeschafft werden muss», erklärte dazu der Verhandlungsführer der IG BAU, Carsten Burckhardt.

Der ZDB sieht hingegen keinen Anlass, über ein Wegegeld zu verhandeln, da es bereits Regelungen gebe. Das ist zum einen die so genannte Baustellenpauschale, die als Zuschlag von 2,5 Prozent auf jede außerhalb des Firmensitzes geleistete Arbeitsstunde gezahlt werde. Zum anderen haben Beschäftigte Ansprüche auf Unterkunfts- und Verpflegungspauschalen, wenn der Einsatzort mehr als 50 Kilometer oder 75 Minuten Fahrzeit entfernt sei.

Diese Pauschalen zielten alleine auf Übernachtungen und lösten nicht das Problem der täglichen Anfahrten, entgegnete ein Gewerkschaftssprecher. Die Baustellenpauschale werde zudem nicht für die Wegezeit, sondern für allgemeine Erschwernisse auf externen Baustellen gezahlt. Die Gewerkschaft hatte bereits in der vorangegangen Tarifrunde 2018 ein Wegegeld verlangt.

(Text: dpa)

Leise Hoffnung auf Besserung

Nach einem Jahr mit Konjunkturabkühlung und globalen Handelskonflikten keimt in der deutschen Wirtschaft leise Hoffnung auf Erholung. Die Unternehmen erwarten wieder etwas bessere Geschäfte, wie aus der am Mittwoch, 19. Februar, vorgelegten Konjunkturumfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK) hervorgeht. Von einer Aufschwungseuphorie seien sie aber weit entfernt, betonte Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben in Berlin. Neue Unsicherheit bringe das Coronavirus, das in China zur Produktionsausfällen führt.

Leichte Entspannung deutet sich dagegen unter anderem in der zuletzt arg gebeutelten Industrie an: Erstmals seit 2018 stiegen die Exporterwartungen wieder etwas an, die Unternehmen wollen auch ihre Investitionen wieder leicht hochfahren - allerdings ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau. Die optimistischere Stimmung liege vor allem daran, dass Negativszenarien beim Brexit und dem Handelskonflikt zwischen den USA und China ausblieben.

Zunehmenden Druck spüren die Unternehmen der Umfrage zufolge dagegen durch die Wirtschaftspolitik in Deutschland. «Angesichts der europaweit höchsten Strompreise, im OECD-Vergleich hohen Steuern und langsamer wie lückenhafter Internetverbindungen stellen sich viele Unternehmen gerade in der Industrie zunehmen die Frage: Wie können wir hierzulande dauerhaft wettbewerbsfähig bleiben?», so Wansleben.

Risiken sehen die Unternehmen der Umfrage zufolge durch die Umweltpolitik und die strukturellen Veränderungen in der Automobilindustrie hin zur Elektromobilität. Immer mehr Betriebe nannten hohe Energie- und Rohstoffpreise als Problem. «Es reicht nicht, beim Ausstieg Weltmeister sein zu wollen, wenn der Einstieg ins Neue und damit die Energiewende in der Praxis stockt», mahnte Wansleben.

Besonders Unternehmen, die für die Herstellung ihrer Produkte Kohle, Gas oder Öl brauchten, seien verunsichert. Durch den Zertifikatehandel werden diese Energieträger ab 2021 teurer. Oft fehle aber nach wie vor eine wirtschaftliche Alternative, betonte der Verband.

Viele Unternehmen sind laut DIHK daher auch vorsichtig, wenn es darum geht, neue Leute einzustellen. Zwar habe sich die Lage nach einem Einbruch zum Jahreswechsel stabilisiert. Vor allem Kraftfahrzeugbauer, Werkzeugmaschinenbauer und Hersteller elektronischer Ausrüstungen müssten wahrscheinlich aber Stellen streichen. Im Baugewerbe und in der Dienstleistungsbranche werde dagegen weiter eingestellt.

(Text: dpa)

Ringen um Streichung von 2300 Stellen

Der geplante Abbau von mehr als 2300 Stellen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus stößt auf Widerstand des Betriebsrats. Man lehne ihn «entschieden ab» und setze sich «für jeden Arbeitsplatz ein», betonten die Arbeitnehmervertreter in einem aktuellen Schreiben an die Belegschaft. «Betriebsbedingte Kündigungen müssen ausgeschlossen werden. Jeder der bleiben will, muss bleiben dürfen!», heißt es darin weiter.

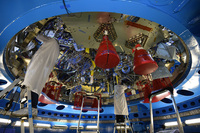

Ein Sprecher des Unternehmens sagte am gestrigen Donnerstag (20. Februar) allerdings: «Wir können im Moment betriebsbedingte Kündigungen nicht ausschließen, allerdings werden wir davor alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen.» Airbus hatte am Mittwochabend angekündigt, 2362 der gut 34 000 Stellen in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte zu streichen. Mit dem Wegfall von 829 Stellen soll Deutschland mit derzeit rund 12 000 Mitarbeitern am stärksten betroffen sein. Die Gespräche drüber sollen laut Betriebsrat bis zum Sommer dauern.

Airbus begründet die geplanten Stellenstreichungen mit einem zu geringen Neugeschäft. Seit drei Jahren schrumpfe der Auftragsbestand, erklärte das Unternehmen. «Dadurch ist man jetzt zum Handeln gezwungen.» Hintergrund sind laut Airbus eine Stagnation im Raumfahrtmarkt sowie «verzögerte Vertragsabschlüsse im Verteidigungsgeschäft».

Der Betriebsrat sieht die Verantwortung für den zu geringen Auftragseingang beim Management und betont: «Das Unternehmen darf nicht auf Kosten der Belegschaft saniert werden.» In den nächsten Jahren werde die Sparte «große Projekte stemmen müssen». Jetzt sei «nicht der richtige Zeitpunkt, sich von Wissensträgern und Know-how zu verabschieden.» Neben Deutschland sind von den Abbauplänen weitere Länder betroffen - insbesondere Spanien mit 630 wegfallenden Jobs, Frankreich mit 404 und Großbritannien mit 357 Arbeitsplätzen.

Der größte Standort der Sparte in Deutschland ist Manching bei Ingolstadt mit 5500 Mitarbeitern. Weitere wichtige Standorte sind unter anderem in Ottobrunn bei München (2500 Beschäftigte), Friedrichshafen am Bodensee (2250) und Bremen (1200). Hinzu kommen 330 Mitarbeiter in Ulm. Das Eurofighter-Rumpfmittelteil wird bei der Airbus-Tochter Premium Aerotec in Augsburg gefertigt, die aber von der jetzt beschlossenen Stellenstreichung nicht betroffen ist.

Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte von Airbus steht unter Druck: Neben dem schrumpfenden Auftragsbestand gab zuletzt auch der Umsatz nach, und unter dem Strich stand im vergangenen Geschäftsjahr ein Verlust von 881 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern. Vorstandschef Dirk Hoke hatte bereits im Dezember Kostensenkungen, «robuste Maßnahmen» und Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern angekündigt.

Über die aktuelle Schwäche beim Auftragseingang hinaus schwebt noch ein weiteres Damoklesschwert über dem Rüstungsgeschäft von Airbus: Die Bundesregierung wird demnächst entscheiden, ob sie als Nachfolger des in die Jahre gekommenen Kampfflugzeugs Tornado den Eurofighter oder die amerikanische F-18 bestellt. Der Betriebsratschef der Airbus-Rüstungssparte, Thomas Pretzl, hat dazu kürzlich gewarnt: «Mit dem Kauf der F-18 riskiert man die Zukunft der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie.»

Ein Airbus-Sprecher betonte auf Nachfrage, dass die aktuelle Ankündigung von Stellenstreichungen nicht in Zusammenhang mit der Entscheidung über die Tornado-Nachfolge stehen.

Die Bundesluftwaffe hat derzeit 90 Tornados, die bis 2030 ausgemustert werden sollen. 20 davon sind für US-Atombomben zertifiziert. Da ein Teil der deutschen Flugzeuge, gemäß dem Nato-Konzept der «nuklearen Teilhabe», aber in der Lage sein muss, US-Atombomben zu transportieren, muss auch der Tornado-Nachfolger vom Nato-Partner USA zertifiziert werden. Beim europäischen Eurofighter dauert dies nach amerikanischen Aussagen aber drei bis fünf Jahre länger als bei der F-18.

(Text: dpa)

Tarifforderungen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

Die Verhandlungskommission der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) für die Sozial- und Erziehungsdienste hat am 14. Februar 2020 in Hannover die Forderungen für die Tarifrunde 2020 im Sozial- und Erziehungsdienst im öffentlichen Dienst beschlossen.

Bei den Verhandlungen, die am 5. März mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) aufgenommen werden, geht es um eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die rund 234.000 Beschäftigten in den Sozial- und Erziehungsdiensten des öffentlichen Dienstes. Dazu gehören Beschäftigte in den Kindertagesstätten, aus dem Bereich der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe.

„Der gesamte Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste ist immer mehr in den gesellschaftlichen Fokus gerückt und die Anforderungen an die Beschäftigten sind immer anspruchsvoller geworden“, betont die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle. Viel zu wenig Beschäftigte müssten mit sehr großer Verantwortung viel zu viel Arbeit verrichten. Dazu komme, dass die neuen Anforderungen vielfach nicht in den Tarifverträgen abgebildet würden.

„Die Tätigkeitsmerkmale stammen nicht selten noch aus den 90er Jahren und sind total veraltet“, kritisiert Behle. In den Jahren 2009 und 2015 sei zwar für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst eine tarifliche Aufwertung ihrer Berufe mit deutlichen Verbesserungen in einigen Bereichen durchgesetzt worden. Auch habe die Bedeutung des Sozial- und Erziehungsdienstes und die Forderung nach guten Arbeitsbedingungen und besserer Bezahlung hierdurch eine breite gesellschaftliche Unterstützung erlangt. Inzwischen habe sich jedoch die Arbeitssituation weiterhin deutlich verändert. „Die Tätigkeitsmerkmale in den Tarifverträgen entsprechen in einigen Bereichen nicht mehr der heutigen Zeit. Die Anforderungen an die Beschäftigten durch den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz und die oftmals erschwerten Bedingungen durch Inklusion oder Integration sind stark angestiegen. Was wir brauchen ist daher eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine Verbesserung der Bezahlung, die mit besseren Eingruppierungen und neuen, den Herausforderungen gerecht werdenden Tätigkeitsmerkmalen, einhergeht.“

Aus diesem Grund hat die ver.di-Verhandlungskommission folgende Forderungen beschlossen:

- Verbesserung der Eingruppierungsmerkmale - Anpassung der Stufenlaufzeiten - Anerkennung der Berufserfahrung - Berücksichtigung der Änderungen in der Behindertenhilfe - Verbesserung der Bewertung der Leitungstätigkeit - genereller Rechtsanspruch auf Qualifikation

Die erste Verhandlungsrunde für die Beschäftigten der Sozial- und Erziehungsdienste im öffentlichen Dienst findet am 5. März 2020 in Potsdam statt.

(Text: ver.di)

Das Ringen um die Fachkräfte

Hat man als Maschinenbauingenieur in Deutschland Karrierechancen? Zählt ein Bachelor-Abschluss aus Mexiko im Gesundheitswesen genauso viel wie einer aus Deutschland? Wer als Nicht-EU-Bürger darüber nachdenkt, eine Karriere in Deutschland zu starten, stellt sich solche Fragen. Über Grenzen hinweg kann es jedoch schwierig sein, Antworten zu finden. Eine zentrale Beratungsstelle in Bonn soll das ändern.

«Sie sind die Lotsen in dem bunten Dickicht der Arbeitswelt», sagt Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU), die gemeinsam mit Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am gestrigen Montag (17. Februar) in Bonn das neue Angebot der Bundesagentur für Arbeit besucht. «Schneller, transparenter und einheitlicher soll es werden», erklärt Karliczek. Ihr Ministerium fördert die Beratung in den ersten vier Jahren mit 3,5 Millionen Euro pro Jahr.

Auf Fachkräfte aus Staaten außerhalb der EU setzt Deutschland große Hoffnungen, da im Inland und der EU qualifiziertes Personal immer knapper wird. So jettet etwa Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) um die Welt, um Pflegekräfte aus Mexiko oder dem Kosovo anzuwerben, während Arbeitsminister Heil mit seinen Kabinettskollegen um ein neues Einwanderungsgesetz für Fachkräfte gerungen hat, das im März nun endlich in Kraft tritt und den Weg nach Deutschland erleichtern soll. Auch die Bonner Beratung geht dann offiziell an den Start, derzeit laufen aber schon die ersten Anfragen ein.

Kann die Wirtschaft also bald aufatmen? Die Minister warnen in Bonn vor überzogenen Erwartungen. «Die Leute werden uns nicht die Bude einrennen», meint Heil. Immerhin sei das Wetter hierzulande nicht das beste und die deutsche Sprache nicht die leichteste - das könne man aber leider nicht ändern. «Aber die Verfahren sind sehr kompliziert. Und das können wir ändern.»

Finden sollen Interessierte die Beratung über das Portal «Make it in Germany» oder gezielte Kampagnen, etwa in sozialen Medien. Im vergangenen Jahr, also noch ohne die Beratungsstelle, habe man bereits mit 160 000 Menschen Kontakt gehabt, die sich vorstellen könnten, in Deutschland zu arbeiten, erzählt Daniel Terzenbach aus dem Vorstand der Bundesagentur für Arbeit.

Nimmt jemand virtuell Kontakt auf, stehen in Bonn nun geschulte Beratende bereit. In Chats, per Mail oder telefonisch versuchen sie, Antworten zu geben. So ist eine junge Mitarbeiterin gerade dabei, den Abschluss eines albanischen KfZ-Mechatronikers zu prüfen, während bei zwei Kolleginnen nebenan im Live-Chat Fragen aus Mexiko, Indien oder dem Westbalkan einlaufen. Auch Minister Heil versucht sich bei seinem Besuch auf Englisch als Berater vor der Webcam: «It is very good that you are joining this chat», spricht er in die Kamera in Richtung der Fragesteller - und schiebt noch ein paar Glückwünsche hinterher: «You are the first ones. Congratulations.» Die Frage danach, welche Chancen man überhaupt auf einen Arbeitsplatz in Deutschland habe, sei im ersten Kontakt die häufigste, erzählt Beraterin Shirin Wummel.

Die größten Engpässe bestehen laut der Fachkräftestrategie der Bundesregierung etwa bei Elektrotechnikern, Metallbauern, Mechatronikern, Köchen, Alten- und Krankenpflegern, Informatikern sowie Softwareentwicklern. Für die Wirtschaft bleibt der Fachkräftemangel das größte Geschäftsrisiko, wie aus einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags hervorgeht. Für Unternehmen wirkt das wie ein Bremsklotz: Sie können Aufträge nicht annehmen, weil sie nicht genügend qualifizierte Leute haben.

Georgische Gärtnerinnen, kenianische Klempner, Chefkochs aus Chile? Als er Beispiele für mögliche Zuwanderer sucht, wird Arbeitsminister Heil kreativ. Wer aber wirklich komme, müsse man abwarten. Es brauche in jedem Fall ein bisschen Geduld, bis die Wirkung des Gesetzes sichtbar werde.

(Text: Larissa Schwedes, dpa)