Frauen dürfen seltener ins Home-Office wechseln

In der Mittagspause schnell zum Joggen oder zwischendurch das kranke Familienmitglied pflegen - das Homeoffice kann für Beschäftigte viele Vorteile haben. Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt es einer Studie zufolge aber auch hier nicht. In einer Umfrage hatten 22 Prozent der befragten Arbeitnehmerinnen angegeben, dass sie - obwohl es technisch möglich wäre - nicht von zu Hause arbeiten dürfen, wie es in einer Auswertung der gewerkschaftlichen Hans-Böckler-Stiftung heißt. Bei den männlichen Beschäftigten trafen nur 12 Prozent diese Aussage.

Bei der Befragung waren Mehrfachantworten möglich. Knapp 78 Prozent der Beschäftigten gaben an, dass ihr Job nicht zum Homeoffice passe (82 Prozent der Männer, 65 Prozent der Frauen). Das ist damit der am häufigsten genannte Grund für einen Verzicht aufs Arbeiten von zu Hause. Rund 69 Prozent der Befragten gingen davon aus, dass die eigene Anwesenheit dem Chef wichtig sei. Karrierenachteile durchs Homeoffice befürchteten knapp 6 Prozent der Arbeitnehmer.

Warum Frauen seltener von zu Hause arbeiten dürfen, beantwortet die am Donnerstag vorgestellte Studie nicht. Allerdings seien frühere Arbeiten der Frage nachgegangen, sagte Studienautorin Yvonne Lott: «Frauen wird es weniger zugetraut, von zu Hause zu arbeiten.» Vorgesetzte hätten dann oft das Bild von der Frau vor dem Laptop mit dem Kind auf dem Schoß im Kopf. Zudem sei Arbeiten im Homeoffice eher in höheren Unternehmenspositionen möglich. Dort arbeiten aber überdurchschnittlich viele Männer.

Das Homeoffice ist für Lott ein gutes «Vereinbarkeitsinstrument» von Beruf und Familie. Es spare zudem die teils langen Pendelzeiten, die Beschäftigten seien zufriedener und leistungsfähiger. Beschäftigte, die gerne von zu Hause arbeiten würden, sollten also möglichst Rückendeckung vom Gesetzgeber bekämen. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erwägt die Einführung eines gesetzlichen Anspruchs auf das Homeoffice.

Gegenwind kommt von Seiten der Arbeitgeber. Ob mobiles Arbeiten etwas tauge, hänge vom Unternehmen und vom Mitarbeiter ab, sagte Oliver Stettes, Leiter des Bereiches Arbeitsmarkt beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Arbeiten Beschäftigte im Team, könne das Homeoffice eines einzelnen Mitarbeiters durchaus problematisch sein.

Zudem müsse dem Arbeitnehmer klar sein, dass er die strikte Trennung zwischen Arbeit und Beruf aufhebt. Das bedeute, dass durchaus mal ein dringender Anruf von der Firma kommen könne, wenn man eigentlich die Mathearbeit mit dem Sohn durchgeht. Die Führungskraft gibt dem Arbeitnehmer Vertrauen - dieser müsse damit umgehen können und die Verantwortung für das Ergebnis seiner Arbeit tragen.

Das Homeoffice könnte laut Stettes auch Neiddebatten in Unternehmen auslösen, wenn beispielsweise die Arbeiter produktionsbedingt in die Firma kommen müssen, die Kollegen aus dem Büro aber zu Hause bleiben dürfen. «Am Ende gibt es keine klare Ansage, ob es Sinn macht», sagt Stettes. Der Einzelfall müsse abgewägt werden. Einen gesetzlichen Anspruch aufs Homeoffice lehnt Stettes genau wie zuletzt auch noch die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ab.

Lediglich zwölf Prozent der deutschen Arbeitnehmer arbeiten von zu Hause aus, sagte Karl Brenke, Vorstandsreferent des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Deutschland spielt damit im unteren Mittelfeld und liegt weit hinter Ländern wie dem Vereinigtem Königreich, den Niederlanden oder den skandinavischen Staaten. Bei immerhin 40 Prozent der Jobs in Deutschland wäre eine Arbeit von zu Hause aus möglich, so Brenke.

Er vermutet, dass das Homeoffice bei vielen Führungskräften in Deutschland unbeliebt ist. Vor allem bei öffentlichen Arbeitgebern, Banken und Versicherungen sei der Unterschied zwischen Deutschland und Ländern wie den Niederlanden groß. Gleichzeitig sei Homeoffice in den Bereichen aber oft problemlos möglich. «Die einzige Erklärung ist, dass man in den Strukturen des Unternehmens Homeoffice nicht will», sagte Brenke. Die Meinungen, inwieweit diese Haltung gerechtfertigt ist, gehen allerdings auseinander.

(Text: Simon Sachseder, dpa)

Bayer verkleinert IT

Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer lagert einen Teil seines IT-Bereiches an vier Serviceunternehmen aus, die auch etwa 950 Mitarbeiter in Deutschland übernehmen. «Es ist kein einfacher Schritt, sich von so vielen Mitarbeitern zu trennen», erklärte der IT-Leiter von Bayer, Daniel Hartert, in einer Mitteilung am 4. Dezember. Man sei überzeugt, dass die betreffenden Mitarbeiter bei den spezialisierten Firmen gute Entwicklungsperspektiven hätten.

Bei den Aufgaben, die die Dienstleister Atos, Capgemini, Cognizant und Tata Consultancy Services übernehmen, gehe es unter anderem um den Betrieb der weltweiten IT-Infrastruktur und die Computerausstattung.

Laut dem Leverkusener Betriebsrat gibt es eine weitreichende Absicherung der betroffenen Mitarbeiter. Für sie gelte unter anderem auch der vereinbarte Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis 2025 wie für Bayer-Beschäftigte in Deutschland, wie der Konzern weiter mitteilte. Die betreffenden Mitarbeiter in Deutschland würden im Laufe des kommenden Jahres zu den Firmen wechseln.

Intern konzentriere sich die Bayer-IT künftig stärker auf digitale Lösungen, mit denen sich der Konzern im Wettbewerb unterscheiden könne. Die Neuausrichtung sei Teil der vor einem Jahr angekündigten Effizienz- und Strukturmaßnahmen von Bayer. Weltweit hat Bayer nach eigenen Angaben bisher rund 4700 IT-Mitarbeiter.

(Text: dpa)

Aldi kündigt Hunderten Mitarbeitern

Böse Weihnachtsüberraschung für Hunderte Aldi-Süd-Mitarbeiter: Der Discounter löst in den nächsten Monaten 2 seiner 30 Regionalgesellschaften auf. Den rund 580 Beschäftigen in den Niederlassungen in Mülheim an der Ruhr und im mittelfränkischen Roth werde deshalb gekündigt, sagte ein Unternehmenssprecher am Dienstag (3. Dezember) der Deutschen Presse-Agentur. Doch will Aldi versuchen, allen Betroffenen Ersatzarbeitsplätze im Konzern anzubieten. «Das ist kein Lippenbekenntnis. Das haben wir vor», sagte der Sprecher. Zuvor hatten unter anderem die «Westdeutsche Allgemeine Zeitung» und die «Lebensmittel Zeitung» darüber berichtet.

Die Filialen der beiden Regionalgesellschaften sollen auf die umliegenden Niederlassungen verteilt werden. Durch den Schritt will Aldi seine Logistikstrukturen verbessern. Die beiden Standorte in Mühlheim und Roth seien angesichts der vergrößerten Sortimente des Discounters und des gewachsenen Angebots an Frischeprodukten wie Obst und Gemüse nicht mehr zeitgemäß, sagte der Sprecher. Hier wären erhebliche Investitionen notwendig. Dies sei betriebswirtschaftlich aber nicht sinnvoll.

«Nach gewissenhafter Abwägung aller Kriterien hat Aldi Süd feststellen müssen, dass es für die Unternehmensgruppe wirtschaftlicher ist, den Betrieb der Regionalgesellschaften in Mülheim und Roth zum 30. April 2020 einzustellen», hieß es vom Unternehmen. Die zu Mülheim und Roth gehörenden Filialen und Mitarbeiter im Verkauf seien von der Auflösung der Regionalgesellschaften nicht betroffen, die Filialen würden von den umliegenden Gesellschaften übernommen und weiterbetrieben. Für die Kunden gebe es keine Veränderungen. Die Schließung weiterer Regionalgesellschaften sei nicht geplant.

(Text und Foto: dpa)

Tarifergebnis für Versicherungsangestellte erzielt

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der Arbeitgeberverband Versicherungen (AGV) haben sich in der Nacht auf Samstag (30. November 2019) auf ein Tarifergebnis geeinigt. Die dritte Verhandlungsrunde für die rund 170.000 Versicherungsangestellten des Innendienstes fand in München statt.

Danach steigen die Gehälter der Beschäftigten in zwei Stufen ab dem 1. April 2020 um 2,8 Prozent sowie ab dem 1. Juni 2021 um 2,0 Prozent. Zusätzlich zur Tariferhöhung erhalten die Beschäftigten zum 1. Dezember 2019 eine Einmalzahlung in Höhe von 225 Euro. Die Auszubildenden erhalten zu den gleichen Terminen Vergütungserhöhungen in Höhe von 68 Euro und 30 Euro je Ausbildungsjahr. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 29 Monate bis Ende Januar 2022.

Außerdem wurde eine Verhandlungsverpflichtung über die Wahlmöglichkeit für Beschäftigte vereinbart, die Tariferhöhung in freie Tage umzuwandeln.

"Der Abschluss sichert den Beschäftigten eine Reallohnsteigerung und sorgt dafür, dass die Versicherungsbeschäftigten nicht von anderen Branchen abgekoppelt werden", betont ver.di-Verhandlungsführerin Martina Grundler. „Die Möglichkeit, Tariferhöhungen in zusätzliche freie Tage umzuwandeln, wäre ein deutlicher Zugewinn für die Beschäftigten.“ Grundler bewertet den Tarifabschluss als positiv.

„Dieses Ergebnis, das gegenüber dem Angebot der Arbeitgeber aus der zweiten Verhandlungsrunde deutlich verbessert wurde, konnte nur deshalb erzielt werden, weil sich die Versicherungsbeschäftigten für ihre Forderungen stark gemacht und sehr engagiert Streiks durchgeführt haben", so die Gewerkschafterin.

Die ver.di-Tarifkommission stimmte dem Ergebnis zu.

(Text: ver.di. Foto: dpa)

Unicredit streicht 8000 Stellen

Die italienische Hypovereinsbank-Mutter Unicredit forciert ihren Sparkurs und will bis 2023 weitere 8000 Stellen streichen. Dabei wird auch die HVB in Deutschland betroffen sein, wie aus den Plänen hervorgeht, die die Bank am gestrigen Dienstag (3. Dezember) in Mailand vorstellte.

Unicredit schlüsselte die geplanten Stellenkürzungen nicht regional auf. Wie aus Finanzkreisen verlautete, sollen 5500 Stellen in Italien wegfallen. Damit würden die anderen 2500 Arbeitsplätze in Deutschland und Österreich abgebaut. Bei Unicredit hieß es, der Abbau solle sozialverträglich und in Absprache mit den Arbeitnehmervertretungen erfolgen.

Der verschärfte Sparkurs wird zunächst einmal Geld kosten - nach Angaben der Bank 1,4 Milliarden Euro in diesem und kommendem Jahr. Davon seien 1,1 Milliarden für Italien und 300 Millionen für Deutschland und Österreich vorgesehen.

Konzernweit kam die Unicredit zuletzt auf 85 000 Stellen und rund 4500 Zweigstellen. Rund 500 dieser Filialen sollen nach den Informationen aus Finanzkreisen geschlossen werden, davon 450 in Italien.

Der seit Mitte 2016 amtierende Konzernchef Jean Pierre Mustier hat in den vergangenen Jahren bereits etliche Stellen gestrichen, Risiken abgebaut, das Kapital über die Ausgabe neuer Aktien gestärkt und auch Sparten verkauft.

In Deutschland hatte die HVB zum Stichtag 30. Juni laut Halbjahresbericht 12 205 Vollzeitstellen, Ende Dezember 2015 waren es noch 16 310 Stellen. Die Unicredit hatte die deutsche HVB 2005 übernommen - es war die bis dato größte Bankenfusion innerhalb Europas.

Hintergrund des jetzt verstärkten Sparkurses ist, dass die Unicredit in den kommenden Jahren nur mit geringem Wachstum rechnet und die Kosten daher weiter drücken will. Das Kreditinstitut kämpft wie alle Banken in der Eurozone mit dem Dauertief bei den Zinsen, das vor allem auf die Marge im Geschäft mit dem Anlegen und Verleihen von Geld drückt.

Ziel der aktuellen Maßnahmen ist, den Gewinn zu steigern, die Dividenden zu erhöhen und Aktien zurückzukaufen. Bis 2023 peilt die Unicredit aus dem fortgeführten Geschäft - also ohne den Einfluss von Sonderfaktoren wie zum Beispiel Spartenverkäufen oder den Kosten für Stellenabbau - einen Gewinn von 5 Milliarden Euro an. 2018 hatte dieser Wert bei 3 Milliarden Euro gelegen. Für 2019 wird bereits ein Anstieg auf 4,7 Milliarden Euro erwartet. In einigen Bereichen liefen die Geschäfte im laufenden Jahr besonders gut.

(Text: dp. Foto: Mattia Sedda/epa/dpa)

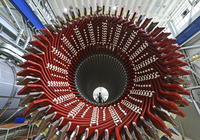

Maschinenbauer suchen händeringend Ingenieure

Ingenieure haben im Maschinenbau trotz der Konjunkturflaute gute Jobchancen. Aktuell sind nach Angaben des Branchenverbandes VDMA 6500 Stellen nicht besetzt. Dabei beschäftigt die deutsche Schlüsselindustrie so viele Ingenieure wie nie seit 1955. Laut einer Erhebung des Verbandes sind es aktuell 199 800 Frauen und Männer, 9200 mehr als bei der Auswertung vor drei Jahren. «Wir sind die Nummer eins als wichtigster Ingenieurarbeitgeber», sagte VDMA-Präsident Carl-Martin Welcker der Deutschen Presse-Agentur.

Auch wenn internationale Handelskonflikte, Konjunkturabkühlung und Strukturwandel in der Autoindustrie die exportorientierte Branche belasten, rechnet Welcker nicht mit einer grundlegend nachlassenden Nachfrage nach Ingenieuren. «Dazu ist der Bedarf viel zu groß.» Nachholbedarf gebe es aktuell unter anderem im IT-Bereich. «Bei Maschinenbauingenieuren und auch Elektroingenieuren steuern wir mittelfristig auf eine Lücke zu.»

Laut der Umfrage, an der sich rund 320 Maschinenbauer beteiligten, erwarten 64 Prozent der Firmen einen Mangel an qualifizierten Ingenieuren. Vor drei Jahren waren es 51 Prozent. Zugleich rechnen 54 Prozent der Unternehmen bis 2024 mit steigendem Bedarf an Ingenieuren und Ingenieurinnen. Die Erhebung findet regelmäßig seit 1955 statt.

Der Bewerbermangel bei Ingenieuren drohe, sich zur Innovationsbremse für die Maschinenbauer auszuwachsen, warnte der stellvertretende VDMA-Hauptgeschäftsführer Hartmut Rauen. «Dabei sind wir eine attraktive Branche mit interessanten Tätigkeiten und guten Gehältern.» Das Einstiegsgehalt von Ingenieuren im Maschinenbau liege im Schnitt bei 52 100 Euro jährlich.

(Text und Foto: dpa)

Daimler streicht weltweit mehr als 10 000 Stellen

Das Sparprogramm beim Autobauer Daimler wird in den kommenden drei Jahren weltweit mehr als 10 000 Arbeitsplätze kosten. Um wie geplant 1,4 Milliarden Euro beim Personal einzusparen, will der Stuttgarter Konzern in der Verwaltung vor allem freiwerdende Stellen nicht nachbesetzen, die Altersteilzeit ausweiten und Mitarbeitern Abfindungen anbieten. Entsprechende Eckpunkte zur «Verschlankung des Unternehmens», wie Daimler es am gestrigen Freitag (29. November) selbst formulierte, haben Konzernführung und Gesamtbetriebsrat ausgehandelt. Details sind noch rar, klar ist aber zumindest: Am Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2029 wird nicht gerüttelt.

Vorstandschef Ola Källenius hatte die Sparpläne Mitte November schon einmal grob skizziert, als er Investoren in London seine Strategie für die kommenden Jahre erläuterte. Am Freitag war es dann Personalvorstand Wilfried Porth, der verkünden musste, was das 1,4-Milliarden-Ziel konkret für die Arbeitsplätze bedeutet. «Mit den jetzt gemeinsam mit dem Betriebsrat beschlossenen Eckpunkten zur Verschlankung des Unternehmens können wir dieses Ziel bis Ende 2022 erreichen», sagte Porth und versprach, so sozialverträglich wie möglich vorzugehen.

Aus Sicht des Konzerns ist das Personal - gut 178 000 Leute allein in Deutschland - schon ganz grundsätzlich zu teuer, was die Wettbewerbsfähigkeit schmälert. Zugleich muss Daimler das nötige Geld zusammenbekommen für Investitionen in Zukunftsthemen wie die Elektromobilität oder das autonome Fahren - und das zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Die weltweite Autokonjunktur lahmt, es gab Produktions- und Absatzprobleme, zudem musste der Konzern zuletzt Milliardensummen vor allem für seine Diesel-Altlasten zurücklegen. Auch die Einhaltung der strenger werdenden Vorgaben der EU für den Kohlendioxid-Ausstoß (CO2) der Neufahrzeuge kostet viel Geld. Gleich zweimal musste Källenius, der erst im Mai den Vorstandsvorsitz von Dieter Zetsche übernommen hatte, die Jahresprognose für 2019 nach unten korrigieren. Im zweiten Quartal rutschte Daimler gar in die roten Zahlen.

Um das alles aufzufangen, will Källenius nicht nur beim Personal sparen. Auch die Materialkosten sollen runter, die Investitionen gekappt, die Modellpalette gestrafft und der ganze Laden effizienter aufgestellt werden.

Was das Personal angeht, müsse man vor allem auf das schauen, was sich kurzfristig realisieren lasse, sagte Porth. «Wir wollen diese 1,4 Milliarden ja in den nächsten drei Jahren einsparen.» Er selbst sprach von einer niedrigen fünfstelligen Zahl an Arbeitsplätzen, um die es gehe - und zwar ausschließlich in den sogenannten indirekten Bereichen, also alles abseits der Produktion. Wie viele Jobs in Deutschland betroffen sein werden, blieb offen. Weltweit hat Daimler rund 300 000 Beschäftigte.

Jede zehnte Management-Stelle im Konzern soll gestrichen werden. Auslaufende Verträge von Zeitarbeitern in der Verwaltung will der Konzern nun nur noch sehr restriktiv verlängern. Zudem sollen Mitarbeiter in der Regel nicht mehr die Möglichkeit bekommen, ihre Arbeitszeit von den üblichen 35 auf 40 Stunden zu erhöhen und entsprechend mehr Geld zu bekommen. Im Gegenteil: Eher sollen Mitarbeiter dazu gebracht werden, ihre Arbeitszeit noch weiter zu reduzieren. Und schließlich werde man sich auch von einigen «liebgewordenen Dingen aus der Vergangenheit» trennen müssen, sagte Porth. Als Beispiel nannte er den Anwesenheitsbonus für Mitarbeiter ohne Fehltage.

Mögliche Tarifsteigerungen in der Metall- und Elektroindustrie im kommenden Jahr nicht bei Daimler zu übernehmen, was Källenius zwischenzeitlich angedacht haben soll, ist dagegen laut Betriebsrat vom Tisch.

Trotzdem: Die Reaktionen der Arbeitnehmervertreter fielen am Freitag eher sorgenvoll aus. Der Abbau der Kapazitäten dürfe keinesfalls zu einer Leistungsverdichtung führen, hieß es. «Die Transformation zieht neue und zusätzliche Aufgaben für die Beschäftigten nach sich. Gleichzeitig verlangt die Unternehmensleitung nun, dass die Transformation mit weniger Personal gemeistert wird», sagte Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht.

Das Management müsse nun zeigen, was in Zukunft nicht mehr gemacht werden solle und wie die Komplexität reduziert werden solle. «Die Belegschaft braucht eine klare und nachvollziehbare Vorwärtsstrategie. Ein Abbau von Kapazitäten darf nicht auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen werden», sagte Brecht.

(Text und : Nico Esch, dpa. Foto: dpa)

Bei insolventen Gusswerken Saarbrücken fallen 600 Jobs weg

Bei der insolventen Traditionsgießerei Gusswerke Saarbrücken verlieren rund 600 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Das teilte Insolvenzverwalter Franz Abel am Mittwoch (27. November) der Belegschaft bei einer Betriebsversammlung in Saarbrücken mit. Die übrigen gut 400 Mitarbeiter sollten zunächst gehalten werden, um ein neues Fortführungskonzept umzusetzen. Die betroffenen rund 600 Mitarbeiter würden ab sofort freigestellt, sagte der erste Bevollmächtigte der IG Metall, Patrick Selzer.

Grund für den Stellenabbau innerhalb kurzer Zeit sei, dass General Motors als wichtiger Kunde ab dem 1. Dezember keine Aufträge mehr an die Gusswerke gebe, hieß es aus dem saarländischen Wirtschaftsministerium. Als Auftragnehmer der Motorblock-Gießerei weiter im Boot seien die Kunden Perkins und Deutz.

«Heute ist ein Tiefpunkt aller gemeinsamen Bemühungen. Der Tag ist traurig genug», sagte die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) in ihrer kurzen Rede vor den Beschäftigten. Sie versprach, man werde «mit der verbleibenden Mannschaft alles dafür tun, dass Aufträge in dieses Unternehmen kommen». Es gebe einen möglichen Investor.

Die Gusswerke Saarbrücken hatten im September Insolvenz angemeldet. Ende 2018 hatte ein Konsortium um One Square Advisors die Gießerei in Saarbrücken übernommen. Das Vorgänger-Unternehmen Neue Halberg Guss war nach monatelangem Streit zwischen dem früheren Eigentümer Prevent und dem Großkunden Volkswagen in finanzielle Nöte geraten. Die Firma hatte dabei wichtige Aufträge für Motorblöcke verloren.

(Text: dpa. Foto: Waltraud Grubitzsch/ZB/dpa)

Sparprogramme und Jobsorgen in der bayerischen Autoindustrie

Die Sparrunde in der Autoindustrie geht weiter: Einen Tag nach Audi hat auch BMW eine Einigung mit seinen Mitarbeitern verkündet. Anders als der Konkurrent aus Ingolstadt kommen die Münchner aber ohne weitreichenden Jobabbau aus, allerdings sinkt die Erfolgsbeteiligung, wie das Unternehmen am gestrigen Mittwoch (27.November) mitteilte.

«Wir haben gemeinsam mit dem Betriebsrat eine solidarische Lösung erzielt. Damit können wir auf drastische Maßnahmen verzichten, die andere gerade ergreifen, um ihre Kosten zu senken», sagte BMW-Chef Oliver Zipse. Bei Audi spürt man die Krise der Automobilindustrie deutlich stärker. «Dieser Abbau von mehreren 1000 Arbeitsplätzen in Ingolstadt ist ein schwerer Schlag für die Region», sagte der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler).

Bei BMW soll die von 2020 an geltende Einigung nach Konzernangaben einen dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr einsparen. Bei der Erfolgsbeteiligung fällt der sogenannte Dividendenfaktor weg. Nach der neuen Formel hätte ein typischer Bandarbeiter der Tarifstufe ERA 5 laut BMW für das vergangene Jahr nicht mehr 9100, sondern 7600 Euro bekommen. Auch damit läge BMW aber noch deutlich über dem Branchendurchschnitt.

Zudem reduziert BMW bei Mitarbeitern, die freiwillig 40 statt 35 Stunden arbeiten, das Weihnachtsgeld und die Erfolgsbeteiligung. Eine pauschale Senkung der 40-Stunden-Vereinbarungen, die zwischenzeitlich im Gespräch war, soll es aber nicht geben. Mehr Geld gibt es für die Altersvorsorge. Künftig sollen pro Cent Dividende 2,40 Euro in die Altersvorsorge der Mitarbeiter fließen, maximal aber 1200 Euro pro Mitarbeiter und Jahr.

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger kündigte vor allem mit Blick auf Audi an, der Freistaat tue «alles, um die Arbeitsplätze in der Automobilbranche zukunftsfähig zu machen». Der Chef der Agentur für Arbeit Ingolstadt, Johannes Kolb, sagte zwar, er erwarte kurzfristig keine großen Veränderungen bei der Arbeitslosigkeit. Gelinge es aber nicht, «den strukturellen Wandel und die veränderten Anforderungen an die Arbeitnehmer und ihre Qualifizierungen zu managen», drohe mittel- und langfristig ein deutlicher Anstieg. Im Oktober lag die Arbeitslosenquote in Ingolstadt laut Kolb bei 1,9 Prozent.

Auch im Umland herrscht Sorge angesichts des angekündigten Stellenabbaus. «Er trifft die gesamte Region und damit auch den Landkreis Pfaffenhofen hart bei Arbeitnehmern und Zuliefererbetrieben», sagte Landrat Martin Wolf (CSU).

Dabei hätte es noch deutlich schlimmer kommen können, wie aus einem Schreiben des Betriebsrates an die Beschäftigten hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «Die "Giftliste" des Vorstands war lang», heißt es darin. So sei unter anderem zunächst der Abbau von 14 000 Jobs geplant gewesen. Das Unternehmen wollte keine Details des Verhandlungsverlaufs kommentieren. Ein Sprecher betonte aber: «Wir haben einen guten Abschluss gefunden.»

In Schweinfurt demonstrierten am Mittwoch Tausende Mitarbeiter von Autozulieferern unter dem Motto «Sicherheit in unsicheren Zeiten» für ihre Arbeitsplätze. Sie folgten einem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall. Die Gewerkschaft sprach von 3500 Teilnehmern, die Polizei von etwa 3000.

Schweinfurt ist ein Schwerpunkt der Autozuliefer-Industrie in der Region. Bei den vier Werken der Unternehmen SKF, Schaeffler, ZF und Bosch-Rexroth sind nach Angaben der IG Metall mehr als 22 000 Mitarbeiter beschäftigt.

(Text: dpa. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild)

Wintertraum und Knochenjob

Das Skiresort Sunshine Village im kanadischen Banff-Nationalpark ist ein Sehnsuchtsort für viele Skifahrer. Mit dem Delirium Dive wartet hier eine der berüchtigtsten Abfahrten Nordamerikas. Insgesamt gibt es 108 Pisten. David Hennekes ist hier mittendrin - der 23-Jährige wird diesen Winter seine vierte Saison als Skilehrer in einem der größten Skigebiete Kanadas machen. Wie hat es den jungen Bayer in die Rocky Mountains verschlagen?

Nach seinem Fachabi 2016 wollte er nicht gleich an die Uni, sagt Hennekes. Er nahm sich vor, erstmal Erfahrung zu sammeln und sein Englisch zu verbessern. Ein Freund gab ihm den Tipp mit dem Sunshine Village. Hennekes kümmerte sich schnell um ein Visum und bewarb sich als Skilehrer - ein Job, den er schon zu Schulzeiten nebenbei gemacht hatte, im beschaulichen Lenggries im Tölzer Land.

Er lebt damit einen Traum vieler junger, wintersportbegeisterter Menschen: Arbeiten im Skigebiet. Etwas malochen, Geld verdienen und ganz viel über die Pisten fetzen. So malt man sich das vor seinem geistigen Auge aus. Doch entspricht das auch der Realität?

Mehr Angebot als Nachfrage! Fakt ist auf jeden Fall: Jobs gibt es in der Wintersaison in den Skigebieten meist genug. Das Angebot sei wesentlich größer als die Nachfrage, sagt Andreas Steibl, Geschäftsführer des Tourismusverbands Paznaun-Ischgl. Allein in der Tiroler Party-Hochburg Ischgl arbeiten jeden Winter rund 3000 Saisonkräfte. «Es wird jedes Jahr schwieriger, Mitarbeiter zu finden», so Steibl.

An den Anreizen dürfte es im Paznauntal nicht liegen, dass die Arbeitskräftesuche mitunter hakt. Unterkunft und Logis werden oft bezahlt, es gibt Vergünstigungen für Freizeitaktivitäten. Und das Gehaltslevel sei hoch: «Bei uns kann ein ungelernter Abwäscher um die 1400 Euro netto im Monat verdienen», sagt Steibl. Und da Verpflegung und Wohnung inklusive seien, könnte man fast sein ganzes Gehalt zur Seite legen, wenn man das möchte.

Ungelernte und Quereinsteiger seien zwar ein Thema, führt der Verbandsgeschäftsführer aus. Doch nachgefragt sind vor allem gelernte Kräfte, vom technischen Mitarbeiter bei der Seilbahn bis zum Kellner. «Ausgebildeten Köchen wird hier der rote Teppich ausgerollt.»

Eine Wintersaison dauert rund ein halbes Jahr - je nach Gebiet mal länger und mal kürzer. In Ischgl etwa startet sie Ende November und endet Anfang Mai. Eine zentrale Plattform mit Job-Ausschreibungen für den Wintersporttourismus gibt es in Österreich nicht - dafür aber in einzelnen Regionen, in Ischgl etwa unter ischgl.com. Die Betriebe suchen nach Angaben von Steibl besonders im August und September intensiv nach Saisonkräften. Weil aber auch immer wieder Leute abspringen, kann man auch danach noch Glück haben.

Und in der Hochsaison werden Fachkräfte mitunter für nur wenige Wochen gesucht, wie zum Beispiel ein Blick auf Jobbörse des Schweizer Skischul-Dachverbands Swiss Snowsports, snowsports.ch, zeigt.

Aber wie war das nun mit der schönen Vorstellung vom traumhaften Wintersport-Berufsalltag? Natürlich sollen die Leute auch Skifahren und die Region genießen, sagt Steibl. Aber es wartet auch harte Arbeit. «Es gibt natürlich ein paar wenige Leute, die glauben, dass es hier ein Zuckerschlecken ist. Die werfen aber in der Regel kurz nach Saisonstart das Handtuch.»

Aus Sicht von Skilehrer David Hennekes muss man die richtige Einstellung zur Arbeit mitbringen. Wenn die Kanadier in den Ferien Sunshine Village stürmen, ist es vorbei mit der Fünf-Tage-Woche. Dann geht es auch mal zwölf Tage am Stück zur Arbeit. «Geht man da negativ heran, werden das lange, lange Tage», sagt er.

Die Wintersaison in den Resorts ist intensiv. Und man muss bereit sein, nur für ein halbes Jahr einen Job anzunehmen und danach weiterzuziehen. Denn im Sommer gibt es meist weniger zu tun - selbst wenn in vielen Alpenorten der Tourismus mit Mountainbiking und Wandern in den warmen Monaten anzieht. «Auch die jungen Leute wollen verstärkt einen Ganzjahresjob, das merken wir», sagt Susanne Droux vom Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga Bayern).

Aus eigener Erfahrung weiß sie aber: «Eine Wintersportsaison mitzuarbeiten, macht Riesenfreude.» Sie hat während ihres Studiums zweimal vier Monate in der Nähe des Schweizer Wintersportorts Verbier im Service gearbeitet. «Da stand man morgens früh auf, arbeitete, ging danach in der Mittagszeit auf die Piste, abends wieder arbeiten - und dann ging es oft noch in die Disco.»

Für junge Menschen, die gerne Skifahren, sei so ein Saisonjob «absolut empfehlenswert», sagt Droux. Und selbst wer nicht Pisten herunterbrettern möchte, erlebe die Berge, die Natur und die frische Luft. Über Wochen und Monate gemeinsam zu arbeiten, das schweißt zusammen. «Man ist eine große Familie», sagt Droux. Das Teamgefühl trage über die Zeit hinaus. Sie trifft noch immer alle vier bis fünf Jahre alte Kolleginnen und Kollegen aus ihrer Zeit in Verbier.

David Hennekes hat sich in seinen drei bisherigen Aufenthalten in Sunshine Village einen gewissen Stand erarbeitet. So sorgt etwa ein internes Belohnungssystem der Skischule dafür, dass sein Stundenlohn erheblich höher liegt als noch am Anfang seiner Zeit. Das macht eine Rückkehr attraktiv. Dazu kommt ein gutes Verhältnis zu Kollegen und Vorgesetzten. Auch darum wird er diesen Winter wieder nach Kanada fliegen. Allerdings: Danach sei wohl Schluss, sagt er.

Bisher hat Hennekes in den Sommermonaten zwischen seinen Arbeitseinsätzen in den Rocky Mountains in Deutschland Mini-Jobs angenommen und auch mal ein Praktikum gemacht. Drei Jahre stand er beim Oktoberfest in einem der Zelte hinter der Bar. Nächstes Jahr jedoch werde er wohl ein Studium beginnen - und er möchte die höchste Ausbildungsstufe des Skilehrers machen. Aufgeben wird Hennekes seine Leidenschaft also nicht: «Das möchte ich weiter nebenbei machen.» Allerdings nicht mehr in Banff, sondern in Bayern.

(Text: Tom Nebe, dpa-tmn. Foto: Bryce Davidson/Sunshine Village Skiresort/dpa-tmn)

Bryce Davidson/Sunshine Village Skiresort/dpa-tmn