US-Elektroautobauer Tesla wendet sich gegen Tarifbindung

Der US-Elektroautobauer Tesla lehnt die Forderung einer Tarifbindung kategorisch ab. «Wir konzentrieren uns auf uns selbst, um schnell und ohne unnötige Eskalation zu Lösungen für unsere Mitarbeiter zu kommen und damit deutlich schnellere Anpassungen zu realisieren», sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur. Dies werde regelmäßig überprüft.

Tesla sieht Vorteile für Beschäftigte auch ohne Tarif: Das Unternehmen verwies auf eine Benefit-Struktur. Sie sei ohne Tarifbindung umgesetzt worden und ermögliche der Belegschaft eine Vielzahl von Vorteilen, die in der Region und in der Branche so nicht zu finden seien. Dazu zählt Tesla das kostenlose Laden von Elektrofahrzeugen, kostenlose Bus- und Zugshuttles, ein subventioniertes Deutschlandticket und das Leasen von Fahrrädern.

In Tarifverträgen einigen sich Arbeitgeber und Gewerkschaften unter anderem auf Bezahlung und Arbeitszeiten. Die Tarifbindung nimmt in Deutschland nach Angaben des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) ab.

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) will weiter für eine Tarifgebundenheit von Tesla in Grünheide werben. «Natürlich wäre es gut, wenn sich die IG Metall und Tesla auf einen Tarifvertrag verständigen könnten oder zumindest mal darüber reden würden», sagte Steinbach der dpa. «Das wäre, wie die Sozialpartnerschaft insgesamt, mit vielen Vorteilen für beide Seiten verbunden.» Er verwies aber auf die Autonomie der Sozialpartner, die darüber verhandeln müssen.

Betriebsrat unterstützt Unternehmensleitung

Tesla-Betriebsratschefin Michaela Schmitz wendet sich ebenfalls gegen eine Tarifgebundenheit. «Wir sind nah an der Belegschaft dran», sagte Schmitz der Deutschen Presse-Agentur. «Unsere Geschwindigkeit geht verloren, wenn wir von außen beeinflusst werden.» Sie sieht unabhängig von einem Tarifvertrag Erfolge: «Wir haben in eineinhalb Jahren Gehaltserhöhungen von bis zu 18 Prozent im Produktionsbereich erzielt.» Die Entgelte würden regelmäßig überprüft und verhandelt.

Tesla hatte im vergangenen Jahr eine Lohnerhöhung für die Beschäftigten im Werk in Grünheide bei Berlin angekündigt. Dazu zählen ein Plus von 4 Prozent im vergangenen Jahr und eine Erhöhung der Jahresgehälter der Produktionsmitarbeiter ab Februar dieses Jahres um 2500 Euro.

Gewerkschaft will dranbleiben: Die IG Metall ist zuversichtlich, dass es bei Tesla einen Tarifvertrag geben wird: «Wie schnell das gehen wird, entscheiden allein die Kolleginnen und Kollegen im Betrieb.» Die Gewerkschaft sieht große Vorteile: «Tarifverträge sichern nicht nur höhere Entgelte, sie schützen auch die Gesundheit der Beschäftigten, indem sie Erholzeiten garantieren, besondere Belastungen ausgleichen, Arbeitszeiten reduzieren und Überlastungen verhindern.»

Die Beziehung zwischen dem Autobauer und der IG Metall gilt als angespannt. Die Gewerkschaft reklamierte die Lohnerhöhung für sich, was Tesla zurückwies. IG-Metall-Bezirksleiter Dirk Schulze warf Tesla im Oktober vor, die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit der Beschäftigten nicht an die erste Stelle zu setzen. Das Unternehmen wies auch dies zurück.

Tesla stellt in Grünheide nach eigenen Angaben derzeit mit rund 11 500 Beschäftigten mehr als 250 000 Elektrofahrzeuge im Jahr her. Das Werk soll ausgebaut werden.

(Text: dpa)

Grünes Licht für Northvolt-Batteriefabrik in Schleswig-Holstein

Der schwedische Konzern Northvolt darf wie geplant in Schleswig-Holstein bei Heide eine große Batteriezellenfabrik für Elektroautos bauen. Die EU-Kommission genehmigte jetzt die vorgesehenen Fördermittel für das Milliardenvorhaben, wie die Brüsseler Behörde am gestrigen Montag (8. Januar) mitteilte.

«Diese Maßnahme im Umfang von 902 Millionen Euro ist die erste Einzelbeihilfe, die genehmigt wurde, um zu verhindern, dass eine Investition in ein Land außerhalb Europas verlagert wird», sagte die für Wettbewerb zuständige EU-Kommissarin Margrethe Vestager. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte: «Ich bin sehr, sehr froh, dass dies heute geschieht.»

Northvolt will in einer Fabrik im Kreis Dithmarschen ab 2026 Batteriezellen für E-Autos herstellen. Durch die 4,5 Milliarden Euro teure Investition sollen 3000 Arbeitsplätze entstehen. Das Unternehmen habe in das Bauvorhaben in Heide bereits rund 100 Millionen Euro an eigenen Mitteln investiert, heißt es aus dem Umfeld des Projekts.

Bund und Land fördern das Projekt mit rund 700 Millionen Euro. Hinzu kommen Garantien über weitere 202 Millionen Euro. Von den Fördermitteln entfallen etwa 564 Millionen Euro auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf das Land. Die Förderung verteilt sich auf mehrere Jahrestranchen. Im Dezember hatte die Bundesregierung einen Förderbescheid freigegeben. Er stand unter dem Vorbehalt der beihilferechtlichen Genehmigung der EU-Kommission.

Das Projekt wird das größte Industrievorhaben in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten. Northvolt hatte stets die Standortvorteile der Westküste betont. Dort wird an Land und auf dem Meer viel Windstrom erzeugt - den die Fabrik in großen Mengen benötigt.

Northvolt-Chef Peter Carlsson hatte zwischenzeitlich signalisiert, der Bau in Heide könnte sich verzögern. Als Gründe nannte er die vergleichsweise hohen Strompreise in Deutschland und höhere Subventionen in den USA. Deshalb könnte sich das Unternehmen zunächst dort ansiedeln. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur prüfte Northvolt auch, zwei Bauprojekte in Angriff zu nehmen. Zur Auswahl stünden neben Heide Standorte in den USA und Kanada.

(Text: dpa)

Verfestigte Arbeitslosigkeit bei Minderqualifizierten

Konjunkturschwäche und Fachkräftemängel haben den deutschen Arbeitsmarkt gespalten. Einerseits werde in einigen Dienstleistungsbranchen, etwa bei Wirtschaftsprüfern oder in der Pflege, händeringend Personal gesucht, sagte die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, am gestrigen Mittwoch (4. Januar) bei der Vorstellung ihrer Dezember-Statistik in Nürnberg.

Andererseits gebe es in konjunkturabhängigen Branchen wie auf dem Bau, im Einzelhandel oder bei der Zeitarbeit kaum noch Aufwuchs bei der Beschäftigung. Regional sei Ostdeutschland von stagnierender oder sinkender Beschäftigung stärker betroffen als der Westen.

Einerseits werde der Fachkräftemangel auch im laufenden Jahr ein großes Thema bleiben, kündigte Nahles an. Schon jetzt gehe der Beschäftigungszuwachs zu 100 Prozent auf das Konto von Menschen mit ausländischem Pass. Auf der anderen Seite: 61 Prozent der Arbeitslosen seien auf der Suche nach Helferjobs, die es immer weniger gebe. «Wir sprechen von verfestigter Arbeitslosigkeit in dem Bereich.»

Die Gruppe weniger qualifizierter Arbeitsloser werde es hingegen immer schwerer haben, eine Arbeitsstelle zu finden. Deshalb sei Qualifizierung bitter notwendig, ganz egal, ob es um eine jahrelange Weiterbildung gehe, ein Schweißer-Zertifikat oder einen Führerschein.

Finanzierung für Weiterbildung fraglich: Die Analyse von Nahles dürfte auch als eine Art Appell an die Bundesregierung zu verstehen sein. Qualifikationsmaßnahmen etwa für Langzeitarbeitslose werden - nicht wie Arbeitslosen- oder Kurzarbeitergeld - aus den Beiträgen der Arbeitslosenversicherung bezahlt, sondern aus Steuermitteln. Die Bundesagentur bangt nach früheren Angaben von Nahles um Hunderte von Millionen Euro in diesem Topf, die den Sparrunden der Bundesregierung zum Opfer fallen könnten. Vor allem aber brauche die Bundesagentur Planungssicherheit - und deswegen schnelle Klarheit.

Hinzu kommt, dass eigentlich als Zuschüsse gewährte Milliardenhilfen des Bundes aus der Corona-Zeit zurückgezahlt werden sollen, wie ein in Berlin kursierender Gesetzentwurf vorsieht - 5,2 Milliarden Euro in den nächsten Jahren. Dies belaste aber nicht die aktive Arbeitsmarktpolitik, sondern verzögere das Bilden einer Rücklage.

Die Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium, Leonie Gebers, sprach von einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe. Die Arbeitskräftesicherung bleibe Garant des Wohlstands und damit eine zentrale Aufgabe für alle Akteure am Arbeitsmarkt, betonte sie. «Ob Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen, Förderung von Weiterbildung in Betrieben, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind, oder die intensive Betreuung Geflüchteter nach deren Einstellung durch engagierte Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber - es braucht das gesamtgesellschaftliche Engagement zur Arbeitskräftesicherung und zur Wohlstandssicherung in Deutschland.»

Nahles: Arbeitslosigkeit im historischen Vergleich niedrig.

Im Dezember ging die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Vergleich zum November vor allem saisonbedingt um 31 000 auf 2,637 Millionen Menschen nach oben. Die Arbeitslosenquote sei um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent gestiegen, teilte die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mit. Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen um 183 000. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. Dezember vorlag.

«Mit Beginn der Winterpause haben Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Dezember, wie in diesem Monat üblich, zugenommen», sagte Nahles. Auch ein leichter Anstieg der Kurzarbeit sei zu verzeichnen. Allerdings wachse auch die Beschäftigung weiter und die Nachfrage der Unternehmen nach neuem Personal hat sich im Dezember nicht weiter abgeschwächt.» Im Dezember verzeichnete die Bundesagentur 713 000 offene Stellen, 68 000 weniger als ein Jahr zuvor. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sinke auf hohem Niveau schon seit Ende 2022.

Nahles betonte, das abgelaufene Jahr 2023 zähle insgesamt zu den Jahren mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit seit der deutschen Wiedervereinigung. Die schwache Konjunktur habe jedoch Spuren am Arbeitsmarkt hinterlassen. Im Jahresdurchschnitt seien 2,609 Millionen Menschen arbeitslos gewesen, 191 000 mehr als im Schnitt des Vorjahres. Die Kurzarbeit habe sich im langjährigen Vergleich auf moderatem Niveau bewegt.

Für 2024 rechnet sie insgesamt mit einer «moderat besseren Entwicklung» auf dem Arbeitsmarkt, einsetzend ab dem zweiten Quartal.

(Text: Michael Donhauser, dpa)

Wie groß wird der Bauernprotest?

Der Bauernverband trägt seinen Frust über die Bundesregierung seit der Vorweihnachtszeit auf die Straße, ab Montag (8. Januar) wollen die Landwirte nun mit einer Aktionswoche auf ihre Lage aufmerksam machen. Verbandspräsident Joachim Rukwied fordert die Regierungskoalition aus SPD, Grünen und FDP zur Rücknahme von Einsparplänen beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer auf. Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) will sich kommende Woche den Protesten anschließen.

In den sozialen Netzwerken hat die geplante Aktionswoche bereits für viel Aufregung gesorgt. «Der Deutsche Bauernverband distanziert sich aufs Schärfste von Schwachköpfen mit Umsturzfantasien, Radikalen sowie anderen extremen Randgruppe, die unsere Aktionswoche kapern und unseren Protest für ihre Anliegen vereinnahmen wollen», schrieb der Bauernverband bei Instagram. Ein Generalstreik, von dem in den Netzwerken die Rede ist, ist in Deutschland rechtlich so gut wie unmöglich. Sowohl im Bauernverband als auch im BGL sind Arbeitgeber organisiert - sie können zu einem Protest aufrufen, ein rechtlich geschützter Streik ist das dann aber nicht.

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur anstehenden Aktionswoche:

Was genau plant der Bauernverband für die kommenden Tage?

Als Reaktion auf die Sparpläne der Bundesregierung hat der Verband zu einer Aktionswoche ab dem 8. Januar aufgerufen. Sie soll am 15. Januar in einer Großdemonstration in Berlin gipfeln. Was genau an den einzelnen Tage passieren wird, ist bisher im Detail offen. Für Montag sind etwa Kundgebungen und Sternfahrten angekündigt.

Die Bundesregierung will den Landwirten Steuervergünstigungen beim Agrardiesel und der Kraftfahrzeugsteuer streichen, um Löcher im Haushalt zu stopfen. Bereits vor Weihnachten demonstrierten Landwirte gegen die Pläne, teilweise kam es dabei zu Behinderungen des Verkehrs. «Die Steuererhöhungspläne der Bundesregierung müssen zurückgenommen werden», forderte Verbandspräsident Joachim Rukwied zuletzt. Bei einem großen Protest am 18. Dezember in Berlin kamen nach Verbandsangaben mehr als 3000 Trecker in die Hauptstadt, die Polizei sprach von 1700 Traktoren.

Was planen die Spediteure?

Der Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung fordert Entlastungen bei der Maut und beim Diesel-Kraftstoff und mehr Geld für Straßen, Brücken und Parkplätze. Der Verband will sich daher den Aktionen der Bauern anschließen. «Wir beginnen die Aktionswoche am 8. Januar mit Demonstrationen in den Landeshauptstädten», hieß es. Auch hier fehlen bisher Details.

Welche Auswirkungen sind durch die Aktionswoche zu erwarten?

Das ist angesichts der noch lückenhaften Informationslage schwierig abzuschätzen - ein großes Chaos auf den Straßen ist aber bisher nicht absehbar. Voraussichtlich wird es vereinzelt und regional zu Beeinträchtigungen kommen, vor allem Demonstrationen mit Traktoren erzeugen in der Regel allein wegen der Größe der Gefährte viel Aufmerksamkeit und tendenziell auch Staus. Es ist auch möglich, dass die Landwirte mit den Traktoren vereinzelt Straßen blockieren werden. Große Auswirkungen für den Alltag der meisten Menschen in Deutschland sind aber nicht zu erwarten.

Welche Rolle spielt dabei die Lokführergewerkschaft GDL?

Die GDL steckt aktuell in schwierigen Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn und wird absehbar in den nächsten Tagen zu einem längeren Streik auf der Schiene aufrufen. Mit den Plänen von Bauern und Spediteuren hat das aber nichts zu tun, es gibt lediglich eine zufällige zeitliche Überschneidung. Auch die Ziele der Organisationen sind völlig unterschiedlich: Der GDL geht es um mehr Geld für gut 10 000 DB-Beschäftigte, nicht um Kritik an der Ampel-Regierung.

Ob Aktionen der Bauern zeitgleich zu einem GDL-Streik für Chaos im Verkehr sorgen, ist ebenfalls völlig offen und hängt von den genauen Plänen der beiden Organisationen ab - die im Detail aber noch nicht bekannt sind.

Generalstreik - ist das in Deutschland überhaupt möglich?

Nein, Generalstreiks sind in der Bundesrepublik so gut wie ausgeschlossen und der Begriff für die anstehenden Ereignisse fehl am Platz. Das Streikrecht ist in der Bundesrepublik ein hohes Gut. Entscheidend ist dabei aber, dass sich der Streik auf den Abschluss eines Tarifvertrags bezieht, nicht auf politische Ziele oder Ideen. «Die Rechtsprechung in Deutschland sagt klar, dass für politische Ziele Streiks nicht möglich sind. Auch Generalstreiks für politische Ziele sind ausgeschlossen», sagte Ernesto Klengel vom Hugo Sinzheimer Institut für Arbeits- und Sozialrecht der Deutschen Presse-Agentur.

Bei Streiks für Tarifverträge sind die Teilnehmer rechtlich geschützt, ein solcher Arbeitskampf darf beispielsweise nicht als Kündigungsgrund angeführt werden. Bei Protesten oder Demonstrationen während der Arbeitszeit gilt dieser Schutz nicht. Wer also kommende Woche die Arbeit niederlegt, um sich mit den Bauern gegen die Politik der Bundesregierung zu solidarisieren, riskiert Konsequenzen.

«Man kann, auch als Unternehmerverband, natürlich zu Demonstrationen aufrufen. Rechtlich ist das aber eine ganz andere Ebene als ein Streik», erklärte Klengel. «Ein unrechtmäßiger Streik oder Generalstreik könnte für die Verbände Schadenersatzforderungen zur Folge haben. Deswegen distanzieren sie sich wahrscheinlich gerade von dem Begriff.»

(Text: Fabian Nitschmann, dpa)

Mindestlohn stieg mit Jahresbeginn auf 12,41 Euro pro Stunde

Der gesetzliche Mindestlohn stieg zum 1. Januar von 12 Euro auf 12,41 Euro pro Stunde. Im Vergleich zu den letzten Erhöhungen 2022 fällt die Anhebung damit dieses mal wieder geringer aus.

Das liege auch an der schwachen Entwicklung der Tariflöhne der letzten Jahre, an der sich die zuständige Mindestlohnkommission orientiere, sagte der Leiter der Arbeitsgruppe Mindestlohn am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), Mario Bossler, der Deutschen Presse-Agentur. Die letzte, außerplanmäßige Erhöhung zum 1. Oktober 2022 hatte statt der Kommission die Ampel-Regierung festgelegt. Der Mindestlohn wurde von 10,45 Euro auf 12 Euro erhöht.

Wie viele Menschen in Deutschland von der Mindestlohnerhöhung profitieren, lässt sich nicht genau sagen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts waren aber im Oktober 2022 ungefähr sechs Millionen abhängig Beschäftigte (15 Prozent) im Niedriglohnsektor beschäftigt. Zum Niedriglohnbereich zählen demnach Jobs, in denen weniger als 12,76 pro Stunde gezahlt wird. Von der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro im Oktober profitierten den Angaben zufolge etwa 5,8 Millionen Menschen, die vorher weniger als 12 Euro die Stunde hatten. Zum 1. Januar 2025 soll der Mindestlohn dann um 41 Cent auf 12,82 Euro steigen.

Der Mindestlohn im Überblick: Einen Mindestlohn gibt es in Deutschland seit 2015 - Beschäftigte durften nach der Einführung nicht weniger als 8,50 Euro die Stunde verdienen. Schrittweise erhöhte sich in den folgenden Jahren die Lohnuntergrenze auf 12 Euro - über die Jahre ein Plus von 41 Prozent. Besonders große Anhebungen gab es 2022: In drei Schritten ging es von 9,60 Euro auf 12 Euro hinauf - zuletzt per Gesetz durch die Ampel.

Diesmal waren sich die Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter in der Kommission zum ersten Mal nicht einig über die Erhöhung. Die Gewerkschaftsvertreter hatten eine deutlich stärkere Mindestlohnsteigerung gefordert. Um das Patt zwischen beiden Seiten aufzubrechen, kam ein Passus des Mindestlohngesetzes zum Tragen: Die Kommissionsvorsitzende, Christiane Schönefeld, legte einen Vermittlungsvorschlag vor. Da dieser aber auch keine Mehrheit fand, übte Schönefeld ihr für diesen Fall vorgesehenes Stimmrecht aus und verhalf ihm zur Mehrheit. Die Gewerkschaftsseite wurde überstimmt.

Der Mindestlohn wird als Bruttobetrag angegeben - also vor Abzug von Steuern, Renten-, Kranken-, Pflege und Arbeitslosenversicherung. Wie viel davon netto übrig bleibt, hängt dann zum Beispiel von der Steuerklasse, dem Familienstand oder der Anzahl der Kinder der Mindestlohnbezieher ab. Auch Minijobber haben Anspruch auf Mindestlohn. Für Azubis gibt es eigene Regeln. Bei Schülerjobs, «Orientierungspraktika» neben Studium oder Ausbildung, die weniger als drei Monate dauern, und «Pflichtpraktika» als Teil des Studiums besteht in der Regel kein Anspruch auf Mindestlohn.

Wenn ein Arbeitgeber weniger zahlt, obwohl ein Anspruch auf Mindestlohn besteht, drohen ihm Geldbußen bis zu 500 000 Euro. Außerdem kann das Unternehmen von der Vergabe öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden. Auf der Internetseite des Bundesarbeitsministeriums gibt es einen «Mindestlohn-Rechner»: Durch Eingabe des Bruttogehalts und der Wochenarbeitszeit lässt sich dort überprüfen, ob das Gehalt unter dem Mindestlohn liegt.

Der Mindestlohn im Vergleich zu Real- und Tariflöhnen: Trotz der hohen Inflation der vergangenen zwei Jahre können sich Mindestlohnbezieher heute mehr leisten als noch bei der Einführung 2015. Die Kaufkraft lag im September 2023 laut einer zuletzt veröffentlichten Studie des IAB 11,6 Prozent höher als bei der Einführung im Januar 2015. Damit hat die Entwicklung des Mindestlohns mittlerweile auch die der durchschnittlichen Tariflöhne überholt. Sie verloren der Studie zufolge seit 2015 rund 3,8 Prozent realen Wert.

Bis Januar 2022 war das noch anders, wie die Zahlen des IAB zeigen: Die Tariflöhne stiegen bis dahin sogar stärker an als der Mindestlohn. Seit der Corona-Pandemie hätten sich die Tariflöhne aber «relativ ungünstig entwickelt», sagt Bossler. Durch die hohe Inflation seien die Werte real sogar gesunken. Der Mindestlohn habe vor allem durch die Erhöhungen 2022 daher nicht nur die Inflation, sondern auch die Tariflöhne überholt. Ob der Rückstand der Tariflöhne wieder aufgeholt werden könne, würden die Tarifverhandlungen der kommenden Monate zeigen, so Bossler.

Was der Mindestlohn ausgelöst hat - und was nicht: Von der Einführung des Mindestlohns erhofften sich viele vor allem eine Verringerung der Lohnungleichheit in Deutschland. Etliche Forschungsarbeiten hätten gezeigt, dass das auch geglückt sei, sagt Bossler. Vor der Corona-Pandemie sei die Lohnungleichheit fast wieder auf das Level der 2000er Jahre zurück gegangen. Man sehe im Nachgang der Mindestlohneinführung hier einen «positiven Effekt».

Befürchtungen, die Unternehmen würden auf den höheren Mindestlohn mit einem Beschäftigungsabbau reagieren, hätten sich hingegen nicht bewahrheitet. Zu der letzten Erhöhung auf 12 Euro gebe es bislang nur beschreibende Ergebnisse. «Die deuten aber nicht darauf hin, dass es zu einem massiven Beschäftigungsabbau durch den Mindestlohn gekommen ist», sagt Bossler. Die Vermutung der Experten sei, dass die Arbeitgeber die höheren Personalkosten stattdessen über höhere Preise an die Konsumenten weitergeben. Mit Erhöhungen müsse aber vorsichtig umgegangen werden, da ein Beschäftigungsabbau dennoch möglich sei.

Arbeitgeber warnen vor staatlichen Eingriffen: «Höhere Vergütungen sind immer eine Herausforderung - vor allem für kleine und mittelständische Unternehmen», sagt der Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter. «Sie können dem aktuellen Kostendruck zum Teil schon jetzt nur noch schwer Stand halten. Das gilt vor allem im Dienstleistungsbereich, wo wir klar lohngetriebene Preissteigerungen ebenso wie Betriebsschließungen sehen.»

Die Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns auf 12,41 im Januar wertet Kampeter aber als «sinnvoll und vor allem maßvoll». Sie orientiere sich an der Tarifentwicklung und schütze damit die Tarifautonomie. An staatlichen Eingriffen in den Mindestlohn übt der Verband scharfe Kritik. «Zentral ist für uns Arbeitgeber, dass der Mindestlohn nicht als Staatslohn in den freiheitlich verhandelten Lohn der Tarifverträge eingreift.»

(Text: Jacqueline Melcher, dpa)

Tarifrunde 2024: Kürzere Arbeitszeiten und deutlich mehr Geld

Den Menschen in Deutschland steht auch 2024 ein konfliktreiches Tarifjahr bevor. Die zwischenzeitlich hohe Inflation hat tiefe Spuren bei den Reallöhnen abhängig Beschäftigter hinterlassen und gleichzeitig wird in mehreren Branchen der Ruf nach kürzeren Arbeitszeiten laut.

Die Gewerkschaften stehen bereit, die Arbeitsbedingungen für knapp 12 Millionen Beschäftigte neu auszuhandeln, wie das WSI-Tarifarchiv der Hans-Boeckler-Stiftung zusammengetragen hat. Schwergewichte sind im kommenden Jahr das Bauhauptgewerbe, Leiharbeit, Chemie sowie zum Herbst die Metall- und Elektroindustrie, die alleine für 3,6 Millionen Beschäftigte steht.

Dazu kommen eine ganze Reihe von Tarifkonflikten, die aus 2023 ins neue Jahr vertagt worden sind. Dazu gehören die Verhandlungen zu Einzelhandel und Großhandel, die vor Weihnachten wiederholt zu Warnstreiks geführt hatten.

Auch die Lokführer-Gewerkschaft GDL ist bei der Bahn trotz mehrerer Warnstreiks nicht am Ziel, hat aber über eine Urabstimmung bereits die Weichen für weitere Arbeitskämpfe gestellt, die ab dem 8. Januar starten könnten. In seinem voraussichtlich letzten Tarifkonflikt geht es dem scheidenden GDL-Chef Claus Weselsky vor allem um die Wochenarbeitszeit im Schichtdienst, die von 38 auf 35 Stunden runter soll, was die Bahn angesichts des Fachkräftemangels bislang strikt ablehnt. Beim DB-Konkurrenten Netinera (u.a. Metronom, ODEG, Vlexx) ist die GDL weiter: Dort beginnt die schrittweise Einführung der 35-Stunden-Woche bereits zu Jahresbeginn 2025.

In der Eisen- und Stahlindustrie haben die Tarifpartner Möglichkeiten geschaffen für kurzfristig kürzere Wochenarbeitszeiten. Hintergrund ist der bevorstehende ökologische Umbau der energieintensiven Branche, der nach Einschätzung der Gewerkschaft in der Mitte des Jahrzehnts zu deutlich weniger Arbeitsaufkommen führen wird. Die Arbeitszeitverkürzung soll beim Stahl dazu dienen, die Fachkräfte in den Betrieben zu halten. Den zuvor geforderten vollen Lohnausgleich wird es nicht geben.

Für weitere zentrale Industriezweige wie Auto oder Maschinenbau ist die Forderung nach einer 32-Stunden-Woche noch Zukunftsmusik. Aber die «kurze Vollzeit» gilt der neuen IG-Metall-Vorsitzenden Christiane Benner als anzustrebendes Ideal, das dann auch von vielen Frauen leichter zu bewältigen sei. Bereits Bestandteil einiger Tarifverträge ist die Formel «Geld oder Freizeit», die unter anderem Verdi beim Bodenpersonal der Lufthansa für das Jahr 2024 auf die Agenda gesetzt hat.

Neben der Arbeitszeit werden vor allem deutlich höhere Entgelte gefordert, um die Reallohnverluste der Vorjahre langsam wieder aufzuholen. Die Bundesbank hat bereits 2023 deutlich höhere Tarifabschlüsse als üblich registriert, die aber stark von den abgabenfrei gestellten Inflationsausgleichszahlungen geprägt waren. Aber auch ohne dieses Instrument seien höhere dauerhafte Lohnsteigerungen vereinbart worden als vor der Hochinflation, heißt es im Monatsbericht November. Allerdings betrug diese Steigerung im Sommer-Quartal mit 3,0 Prozent nur einen halben Prozentpunkt mehr als im Frühjahr.

Trotz der vergleichsweise hohen Lohnabschlüsse mit einer durchschnittlichen nominalen Steigerung um 5,6 Prozent blieben viele Beschäftigte auch im Jahr 2023 unter der allgemeinen Preissteigerung. Erst unter Berücksichtigung der jeweils individuellen Steuer- und Abgabenvorteile der hohen Einmalzahlungen sei in den meisten Fällen die Inflation doch noch übertroffen worden, erläutert der Leiter des WSI-Tarifarchivs, Thorsten Schulten. Der Nachholbedarf sei immens: Nach drei Jahren mit Reallohnverlusten stehe die Kaufkraft derzeit auf dem Stand des Jahres 2016.

(Text: Christian Ebner, dpa)

Rund 500 Entlassungen bei Lila Bäcker

Die insolvente Backkette Lila Bäcker muss etwa ein Drittel ihrer rund 230 Filialen schließen. Rund 500 der 1600 Mitarbeiter müssten gehen, teilte das Unternehmen am gestrigen Dienstag (2. Januar) mit.

Im Oktober hatte die Backkette mit Filialen in Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Schleswig-Holstein ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Im Dezember sei der letzte Investor für eine Übernahme des gesamten Unternehmens abgesprungen. Zum 1. Januar wurde das Insolvenzverfahren eröffnet, wie auch das zuständige Amtsgericht Neubrandenburg bestätigte. Als Insolvenzverwalter wurde demnach Christian Graf Brockdorff bestellt.

Von den Schließungen sind laut Unternehmen Filialen in allen vier Bundesländern betroffen. Die Entlassungen betreffen den Angaben zufolge vor allem die Unser Heimatbäcker GmbH mit der Produktion von Brot und Brötchen in Pasewalk sowie den Filialen und Cafés. Ebenfalls im Fokus stehe die Unser Heimatbäcker Logistik GmbH, die für die Belieferung des Filialnetzes zuständig ist.

«Eine Gesamtlösung für den Lila Bäcker scheiterte an schwierigen Marktbedingungen durch gestiegene Energie- und Rohstoffpreise, unter denen auch andere Bäckereien leiden», wurde Viola Kaluza, Chefin der Unser Heimatbäcker Holding GmbH, die als Lila Bäcker firmiert, zitiert. Brockdorff kündigte an, «wir führen den Lila Bäcker ab Januar mit rund zwei Drittel der Filialen und der Mitarbeiter fort». Er bedaure die Entlassung von knapp einem Drittel der Mitarbeiter. «Nur so haben wir die realistische Option, die meisten Filialen und rund 1100 Arbeitsplätze zu erhalten».

(Text: dpa)

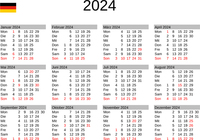

Etwas weniger arbeitsreich - Zahl der Arbeitstage sinkt 2024 leicht

Das kommende Jahr wird etwas weniger arbeitsreich - zumindest gemessen an der Zahl der Arbeitstage. Nach Daten des Statistischen Bundesamtes werden Belegschaften 2024 im bundesweiten Schnitt 248,8 Tage arbeiten, 0,6 Tage weniger als im zu Ende gehenden Jahr.

Die Zahl der Arbeitstage schwankt von Jahr zu Jahr, abhängig davon, wie viele Feiertage auf Wochenenden fallen. Das Normjahr hat der Behörde zufolge 249,7 Arbeitstage.

«Veränderungen bei der Zahl der Arbeitstage machen schon "Konjunktur", weil eben mehr oder weniger Arbeitszeit zunächst einmal mehr oder weniger Produktion an Waren und Dienstleitungen bedeutet», erläutert Timo Wollmershäuser, Chef-Konjunkturforscher am Münchner Ifo-Institut. Als Faustregel könne man sagen: Nehme die Zahl der Arbeitstage zum Vorjahr um 1 Prozent (etwa 2,5 Tage) zu, falle das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts aufgrund dieses Kalendereffektes um knapp ein Viertel Prozentpunkt höher aus. Da noch andere Faktoren eine Rolle spielen, kann der Effekt aber von der Faustformel abweichen.

Die Folgen für die Konjunktur im kommenden Jahr sind Wollmershäuser zufolge vernachlässigbar. Die Differenz von minus 0,6 Tagen im Vergleich zum Vorjahr bedeute umgerechnet ein Minus von 0,03 Prozentpunkten beim Bruttoinlandsprodukt.

Noch erfreulicher wird für den Teil der Bevölkerung, der gern frei hat, das Jahr 2025 mit 248,1 Arbeitstagen. Im Jahr darauf sind es dann allerdings 250,5 Tage.

Die Kommazahlen bei den Arbeitstagen ergeben sich daraus, dass einige Bundesländer mehr Feiertage haben als andere. Bundesweit an der Spitze liegt Augsburg mit 14 gesetzlichen Feiertagen, dort wird alljährlich am 8. August das nur in der Stadt am Lech gefeierte Friedensfest begangen. Es folgen die übrigen katholischen Teile Bayerns mit 13 Tagen. In den meisten ostdeutschen Bundesländern oder auch in Nordrhein-Westfalen gibt es 11 Tage. Norddeutsche Bundesländer wie Schleswig-Holstein oder Niedersachsen kommen nur auf 10 Feiertage. Bundesweit gibt es 9 gesetzliche Feiertage.

(Text: dpa)

DLRG sucht kreative Lösungen: Sonderurlaub für Rettungsschwimmer?

Sonderurlaub für Rettungsschwimmer an Nord- und Ostsee? Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft hat Unternehmen und Behörden dazu aufgerufen, ihren Mitarbeitern mehr Freiraum für den Einsatz in der Wasserrettung zu geben.

Arbeitgeber könnten «beispielsweise fünf Tage Sonderurlaub für den ehrenamtlichen Einsatz am Badestrand gewähren, wenn kein Bildungsurlaub genommen wird», sagte DLRG-Präsidentin Ute Vogt. Das könnte aus ihrer Sicht aktiven Rettungsschwimmern dabei helfen, sich noch mehr einzubringen - für andere könnte es demnach ein Anreiz sein, über eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer nachzudenken.

Unternehmen könnten von dieser Form der Förderung des Ehrenamts nur profitieren, betonte Vogt. Sowohl für das vorhandene Personal als auch für künftige Beschäftigte «kann das ein attraktiver Faktor sein». Die DLRG sucht dringend neue Rettungsschwimmerinnen und -schwimmer für die Badesaison 2024 - in der Corona-Pandemie konnte demnach ein ganzer Jahrgang von Rettungsschwimmern nicht ausgebildet werden, auch eingeschränkte Öffnungszeiten vieler Bäder sorgten für Probleme.

Die Wasserretter übernehmen bundesweit jedes Jahr an über 1300 Freigewässern die Badeaufsicht, darunter an vielen Stränden von Nord- und Ostsee. «Angesichts der großen Herausforderungen in der Schwimmausbildung, aber auch im Einsatz an den Gewässern, wollen wir mehr Menschen für die aktive Mitarbeit begeistern», betonte Vogt.

Im laufenden Jahr sind nach Einschätzung der Lebensretter etwas weniger Menschen in Deutschland ertrunken als 2022. Bis zum Ende der Sommerferien zählte die Organisation 263 Todesfälle im Wasser - 41 weniger als zum Vorjahreszeitpunkt. 2022 starben mindestens 355 Menschen in Gewässern. Dennoch sieht Vogt keinen positiven Trend: «Ohne die anhaltende Phase regnerischen und zum Teil auch recht kühlen Wetters im Juli und August wäre das Ergebnis ein anderes.» Der Beleg: Im warmen September 2023 stieg die Zahl der tödlichen Unfälle, 41 Menschen ertranken in dem Monat - so viele wie seit 2016 nicht mehr.

Unter den verunglückten Wassersportlern waren auch Paddler: Rund 30 Kanu- und Kajakfahrer sowie Stehpaddler kamen ums Leben. «Die Mehrheit dieser Personen wäre wohl noch am Leben, wenn sie eine Schwimmweste getragen hätten», sagte Vogt. Immer wieder seien die Retter auch Nichtschwimmern zur Hilfe geeilt, die leichtsinnig mit Sportgeräten ins Wasser gegangen seien.

Die Lebensretter gehen davon aus, dass fast 60 Prozent der Zehnjährigen noch keine sicheren Schwimmer sind. Anfang 2023 veröffentlichte die DLRG eine Forsa-Umfrage - demnach hatte sich der Anteil der Nichtschwimmer unter den Grundschülern in Deutschland zwischen 2017 und Herbst 2022 von 10 auf 20 Prozent verdoppelt. Positiv allerdings: Anders als im Vorjahr gab es im laufenden Jahr erstmals seit 2019 keine krisenbedingten Einschränkungen der Schwimmausbildung. «Es tut gut zu erleben, dass wir endlich wieder flächendeckend Kindern, aber auch Jugendlichen und Erwachsenen in gewohnter Weise das Schwimmen beibringen können», sagte Vogt. Sie sei zuversichtlich, im laufenden Jahr «endlich» wieder Ausbildungszahlen wie vor der Pandemie zu erreichen.

Denn nicht nur die Rettungsschwimmer waren betroffen, auch bei den Schwimmanfängern ging während der Corona-Pandemie über etliche Monate bundesweit fast nichts mehr. 2022 dann wirkten sich Einsparungen wegen der explodierenden Energiepreise und der drohenden Gasmangellage aus. Wie wichtig es ist, Schwimmen zu lernen, machten die DLRG und andere Verbände im Mai mit dem ersten bundesweiten Schwimmabzeichentag klar: Weit über 13 000 Seepferdchen und Schwimmabzeichen wurden damals abgenommen. 2024 soll die Aktion ausgeweitet werden.

Dafür und für den Schwimmunterricht aber werden vor allem die Hallenbäder gebraucht. Zwar sank die Zahl der Bäder laut DLRG zuletzt nicht mehr ganz so stark wie in den zwei Jahrzehnten zuvor, aber noch immer schließen demnach mehr Bäder als neue eröffnet werden. Und: Viele vorhandene Schwimmbäder sind sanierungsbedürftig. «Beim Thema Bädererhalt sind wir praktisch nicht vorangekommen», kritisierte Vogt. Fördertöpfe seien viel zu klein, Aussicht auf Geld habe nur, wer schon welches mitbringe, bemängelte sie. Vogt forderte Bund, Länder und Gemeinden auf, an einen Tisch zu kommen und den milliardenschweren Sanierungsstau aufzulösen.

(Text: Thomas Strünkelnberg, dpa)

Tarifverhandlungen im Einzelhandel gehen nach langer Pause weiter

Nach wochenlanger Gesprächspause wird im Tarifkonflikt des Einzelhandels am heutigen Donnerstag (28. Dezember, ab 11.00 Uhr) wieder verhandelt: In Hamburg hoffen die Gewerkschaft Verdi und der Handelsverband auf eine erste Einigung im monatelangen Streit über höhere Löhne und Gehälter in der Branche.

Je nachdem, wie der Abschluss ausfällt, könnte er als Vorbild dienen für alle anderen Tarifbezirke. Verhandelt wird auf regionaler Ebene. Aus Sicht der Arbeitgeber sei der Termin in Hamburg die «letzte Möglichkeit für eine Einigung noch in diesem Jahr», hieß es in einer Mitteilung des Handelsverbandes Deutschland (HDE).

Ein Abschluss sei allerdings nur mit einem nochmals verbesserten Angebot möglich, betonte die Bundesfachgruppenleiterin Einzelhandel beim Verdi-Bundesvorstand, Corinna Groß. «Wir akzeptieren kein Tarifdiktat! Daher gehen wir jetzt davon aus, dass sich die Arbeitgeber bewegen und hoffen, dass wir für die Beschäftigten in der Hansestadt zu einem Abschluss kommen können.»

Der Tarifkonflikt im Handel dauert seit Monaten an. Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu. Ende November waren Vertreter bei einem Spitzengespräch auf Bundesebene zusammengekommen, das aber letztlich nicht zu Fortschritten führte.

Basis der Verhandlungen soll laut HDE-Sicht ein aktuelles, zuletzt im November nachgebessertes Angebot sein. Demnach bieten die Arbeitgeber eine Tarifsteigerung von insgesamt 10,24 Prozent über die angebotene Laufzeit von 24 Monaten. Zusätzlich enthält die Offerte eine Inflationsausgleichsprämie von 750 Euro sowie ein tarifliches Mindestentgelt. «Dieses Angebot wird nur noch bis 31. Dezember 2023 garantiert», lautet zudem ein Ultimatum der Arbeitgeber.

(Text: dpa)