Warnstreik auf der Schiene

Schon wieder Warnstreik, schon wieder Tausende Zugausfälle: Der Arbeitskampf der Lokführergewerkschaft GDL wird den Bahnverkehr am heutigen Donnerstagabend (7. Dezember) und am Freitag (8. Dezember) heftig treffen. Die Deutsche Bahn rät ihren Kunden, auf nicht notwendige Reisen zu verzichten oder diese zu verschieben. Für den Fernverkehr hat der Konzern einen Notfahrplan erstellt, im Regionalverkehr dürften die Auswirkungen sehr unterschiedlich sein.

Die wichtigsten Informationen zum inzwischen vierten Warnstreik bei der Bahn im laufenden Jahr im Überblick:

Wann genau wird gestreikt?

Offizieller Beginn des Warnstreiks im Personenverkehr ist an diesem Donnerstag um 22.00 Uhr. Fahrgäste sollten sich aber bereits in den Stunden davor auf Zugausfälle einstellen. Die Bahn hat bei den vorherigen Warnstreiks so versucht, die Züge dort abzustellen, wo sie nach dem Ausstand gebraucht werden. Der Arbeitskampf soll laut GDL bis Freitag, 22.00 Uhr, dauern. Im Güterverkehr beginnt der Arbeitskampf bereits um 18.00 Uhr am Donnerstagabend.

Welche Verkehre sind betroffen?

Zur Arbeitsniederlegung aufgerufen sind die Beschäftigten der Deutschen Bahn, einschließlich der S-Bahn-Betriebe in Berlin und Hamburg, sowie der Eisenbahnunternehmen Transdev, AKN und City-Bahn Chemnitz sowie weiterer Unternehmen.

Sowohl im Fern-, im Regional- als auch im Güterverkehr ist daher bundesweit mit erheblichen Behinderungen zu rechnen. Die Deutsche Bahn will wie beim ersten GDL-Warnstreik wieder rund 20 Prozent des Fernverkehrs aufrechterhalten. In Bayern wird das nach Angaben des Konzerns jedoch nicht möglich sein, weil man dort noch mit den Folgen des starken Schneefalls zu tun habe.

Welche Auswirkungen sind in den weiteren Regionen zu erwarten?

Erfahrungsgemäß sind insbesondere in den ostdeutschen Bundesländern sowie im Südwesten viele Beschäftigte bei der GDL organisiert. Dort dürfte daher im Regionalverkehr vielerorts nichts mehr gehen. «Im Regionalverkehr ist es das Ziel, ein stark reduziertes Angebot zu fahren. In welchem Umfang dies möglich ist, unterscheidet sich regional stark», teilte die DB mit.

Wo kann ich mich über meinen Zug informieren?

Ob ein Fern- oder Regionalzug fährt oder nicht, lässt sich in der Regel über die Bahn-App oder die Internetseite der Bahn einsehen. Laut DB soll der Notfahrplan dort ab Donnerstagnachmittag hinterlegt sein. Für individuelle Auskünfte wurde eine Streikhotline eingerichtet (08000 99 66 33).

Was passiert mit meinem Ticket?

Alle Fahrgäste, die ihre für den 7. oder 8. Dezember geplante Reise aufgrund des Streiks verschieben möchten, können ihr Ticket zu einem späteren Zeitpunkt nutzen. «Die Zugbindung ist aufgehoben. Die Fahrkarte gilt dabei für die Fahrt zum ursprünglichen Zielort auch mit einer geänderten Streckenführung», hieß es.

Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden. Zudem haben Fahrgäste im Rahmen einer Sonderkulanz auch die Möglichkeit, ihre Reise vorzuverlegen und bereits am Donnerstag vor Streikbeginn zu fahren. Fällt der gebuchte Zug aus, ist auch eine komplette Ticketerstattung möglich.

Sind auch weitere Bahnunternehmen vom Warnstreik betroffen?

Außer den genannten Unternehmen, die direkt bestreikt werden, können theoretisch alle anderen Bahnunternehmen ihre Fahrten anbieten. Die GDL vertritt bei der Bahn hauptsächlich Lokführer und das Zugpersonal. Fahrdienstleiter, die den Zugverkehr bundesweit koordinieren, sind zwar ebenfalls zum Warnstreik aufgerufen, bei der GDL aber nicht stark vertreten. Das Schienen-Netz dürfte also in weiten Teilen des Landes grundsätzlich befahrbar sein. Anbieter wie FlixTrain verzeichneten am Donnerstag eigenen Angaben zufolge eine höhere Nachfrage nach Tickets.

Wieso streikt die GDL?

Die Gewerkschaft will in der aktuellen Tarifrunde vor allem eine Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden erkämpfen. Die Bahn lehnt das rigoros ab. GDL-Chef Claus Weselsky erklärte die Verhandlungen daher für gescheitert und kritisierte, dass mit dem bundeseigenen Konzern keine Kompromisse zu finden seien.

Zusätzlich zur Arbeitszeitabsenkung fordert die Gewerkschaft 555 Euro mehr pro Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie. Die Bahn hatte elf Prozent höhere Entgelte bei einer Laufzeit von 32 Monaten angeboten sowie ebenfalls die Inflationsausgleichsprämie.

Drohen Warnstreiks auch vor und nach Weihnachten?

Nein. Die GDL hat inzwischen klar gesagt, dass der Arbeitskampf in dieser Woche der letzte bis einschließlich 7. Januar 2024 sein werde.

Für die Zeit danach ist aber völlig offen, wie der Tarifkonflikt weitergeht. Die Gewerkschaft will am 19. Dezember das Ergebnis einer Urabstimmung unter den Mitgliedern verkünden. Wenn mehr als 75 Prozent der Abstimmungsteilnehmer für unbefristete Streiks stimmen, dürfte die Gewerkschaft zu deutlich längeren Arbeitskämpfen aufrufen.

Am Verhandlungstisch sind dagegen aktuell keine Fortschritte in Sicht. Die Fronten zwischen der GDL und der Bahn sind verhärtet, ein Ausweg bisher nicht zu erkennen. Im Januar könnte es also auf der Schiene unruhig bleiben.

(Text: Fabian Nitschmann und Matthias Arnold, dpa)

Arbeitsminister wollen bessere Arbeitsbedingungen für Paketboten

Die Arbeitsbedingungen für Paketzusteller müssen sich aus Sicht der Arbeits- und Sozialminister der Bundesländer dringend verbessern, etwa durch ein Verbot von Werkverträgen. «Diese Menschen müssen geschützt werden», sagte Berlins Arbeitssenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) am 7. Dezember zum Abschluss der 100. Arbeits- und Sozialministerkonferenz (ASMK), deren Vorsitzende sie war.

Insgesamt fassten die Ministerinnen und Minister demnach mehr als 40 Beschlüsse. Im Mittelpunkt habe ein Leitantrag zum Gewinnen und Sichern von Fachkräften gestanden, sagte Kiziltepe. Außerdem bekannte sich die ASMK zu dem EU-Ziel, Obdachlosigkeit bis 2030 zu beenden.

Bei Paketdiensten werde sehr viel «wirklich sehr prekäre Arbeit» geleistet, wobei vor allem osteuropäische Werkvertragsarbeitnehmer betroffen seien, sagte Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann. Mehrheitlich verabschiedete die ASMK laut dem CDU-Politiker einen Antrag, demzufolge es zu einer «vernünftigen» Aufzeichnung der Arbeitszeiten kommen müsse. Das soll helfen, die Einhaltung des Mindestlohns zu kontrollieren. Zudem sprachen sich die Minister dafür aus, dass es in der Paketbranche ein Einstellungsgebot geben müsse. «Das heißt, dass die Werkverträge in diesem Bereich nicht mehr - aus unserer Sicht - Bestand haben sollten.» Laumann rief die Branche dazu auf, den Beschluss ernst zu nehmen. «Man kann auch Dinge verhindern, indem man schlicht und ergreifend das Verhalten verändert.»

Auch Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte Post- und Paketzustellern am 6. Dezember zugesichert, bessere Arbeitsbedingungen in der Branche umsetzen zu wollen.

(Text: dpa)

Teilzeitquote mit 39,2 Prozent so hoch wie noch nie

Mit einem Plus von 0,3 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahresquartal lag die Teilzeitquote im dritten Quartal 2023 bei 39,2 Prozent. Dies geht aus der am 5. Dezember veröffentlichten Arbeitszeitrechnung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hervor. „Noch nie lag die Teilzeitquote so hoch wie heute“, berichtet Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs „Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen“.

Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal im dritten Quartal deutlich um 1,6 Prozent. Auch stieg die Zahl der Vollzeitbeschäftigten, allerdings deutlich schwächer mit 0,3 Prozent. Ausschlaggebend dafür ist ein Beschäftigungszuwachs gerade in Branchen mit einem hohen Teilzeitanteil wie dem Gastgewerbe oder dem Bereich Erziehung und Unterricht.

4,47 Millionen Beschäftigte gingen im dritten Quartal 2023 einer Nebentätigkeit nach, 2,9 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Damit folgt die Entwicklung wieder dem langfristigen Aufwärtstrend von vor der Pandemie. Die Zahl der Mehrfachbeschäftigten liegt um 410.000 über Vorkrisenniveau. Damit geht mittlerweile jede*r zehnte*r Beschäftigte einer weiteren bezahlten Tätigkeit nach.

Das Arbeitsvolumen ist gegenüber dem Vorjahresquartal mit 15,76 Milliarden Stunden gleichgeblieben. Es liegt damit leicht unter dem Vor-Corona-Stand des dritten Quartals 2019. „Der Wirtschaftsabschwung dämpft das Arbeitsvolumen: Die Beschäftigung steigt kaum noch, es gibt wieder etwas mehr Kurzarbeit sowie weniger Überstunden und Einzahlungen auf die Arbeitszeitkonten“, erklärt Weber. Die Arbeitszeit je erwerbstätiger Person sank gegenüber dem Vorjahresquartal um 0,7 Prozent auf 342,3 Stunden. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal um 0,7 Prozent und lag im dritten Quartal 2023 bei 46,04 Millionen Personen.

Eine Tabelle zur Entwicklung der Arbeitszeit steht im Internet unter https://doku.iab.de/arbeitsmarktdaten/tab-az2303.xlsx zur Verfügung.

(Text: Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB))

Verhandlungen über kürzere Höchstarbeitszeit beim Kommunalen Rettungsdienst

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) haben Verhandlungen über kürzere Höchstarbeitszeiten im Rettungsdienst aufgenommen. „Derzeit wird im kommunalen Rettungsdienst bis zu 48 Stunden pro Woche gearbeitet. Das ist gesundheitsschädlich und längst nicht mehr zeitgemäß“, erklärte ver.di-Bundesvorstandsmitglied Sylvia Bühler nach Abschluss der ersten Verhandlungsrunde am Montagabend (4. Dezember).

Die Gewerkschaft fordert, die Wochenarbeitszeit (inklusive Bereitschaftszeiten) auf 42 Stunden zu verringern. „Wir sind zu einem Stufenplan bereit, der erste Schritt muss aber zügig kommen. Was beim Marktführer, dem Deutschen Roten Kreuz, geht, muss auch beim kommunalen Rettungsdienst möglich sein“, sagte Bühler mit Verweis auf den DRK-Reformtarifvertrag, in dem ver.di eine schrittweise Absenkung der Höchstarbeitszeit auf 42 Wochenstunden bis 2028 vereinbart hat.

Immer wieder könnten Rettungswagen nicht eingesetzt werden, weil das nötige Personal fehlt. „Bessere Arbeitsbedingungen sind die Voraussetzung dafür, mehr Beschäftigte für den Rettungsdienst zu gewinnen und zu halten. Ein zentraler Hebel ist die Reduzierung der überlangen Arbeitszeiten“, betonte die Gewerkschafterin. Sie verwies auf eine ver.di-Befragung von rund 7.000 Beschäftigten, die die hohe Belastung im Rettungsdienst dokumentiert. So gehen nur elf Prozent der Befragten davon aus, bis zum Rentenalter durchzuhalten. 39 Prozent würden ihren Beruf aufgeben, wenn sie die Möglichkeit dazu hätten.

„Um die Notfallversorgung zu sichern, muss jetzt gehandelt werden. Die kommunalen Arbeitgeber stehen in der Verantwortung“, so Bühlers Schlussfolgerung. „Dieses Thema brennt den Beschäftigten unter den Nägeln. Deshalb wollen wir zügig verhandeln und versuchen, noch im ersten Halbjahr zu einem guten Ergebnis zu kommen.“

Die Verhandlungen sollen am 2. Februar fortgesetzt werden.

(Text: dpa)

Start der Tarifrunde für den kommunalen Nahverkehr

Mit einer konzertierten Übergabe der Tarifforderungen in allen sechzehn Bundesländern startet die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) heute (5. Dezember 2023) die Tarifrunde TV-N 2024 zu den Arbeitsbedingungen im kommunalen Nahverkehr.

Von der Tarifrunde sind über 100 kommunale Unternehmen in den Städten und Landkreisen betroffen. Dafür wurden in 14 Bundesländern die Flächentarifverträge über die Arbeitsbedingungen in den ÖPNV-Unternehmen gekündigt, hinzu kommen die Haustarifverträge der Hamburger Hochbahn und der VHH. Zusätzlich soll in Bayern der ungekündigte Tarifvertrag verhandelt werden. In Brandenburg, dem Saarland, Sachsen-Anhalt und Thüringen werden außer den Arbeitsbedingungen auch die Löhne und Gehälter der Beschäftigten verhandelt.

„Es gibt einen dramatischen Mangel an Arbeitskräften im ÖPNV. In allen Tarifbereichen fallen heute täglich Busse und Bahnen aus, weil es nicht genug Personal gibt. Denn die Arbeitsbedingungen im ÖPNV sind weit davon entfernt, konkurrenzfähig zu sein. Die Verkehrswende benötigt auch eine echte Arbeitswende im Verkehr. Die wollen wir mit dieser Tarifrunde einleiten“, betont die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle und verweist damit auf die hohen Erwartungen an die Arbeitgeber in allen betroffenen Tarifbereichen.

Da die Tarifverträge sich an vielen Stellen voneinander unterscheiden, hat jeder Tarifbereich im Austausch mit den Beschäftigten eigenständig Forderungen entwickelt. Zu den Kernforderungen gehören Entlastungselemente, in jeweils mehreren Bundesländern: Verkürzung der Wochenarbeitszeit, Erhöhung des Urlaubsanspruches, zusätzliche Entlastungstage für Schicht- und Nachtarbeit sowie Begrenzung geteilter Dienste und unbezahlter Zeiten im Fahrdienst.

Der größte Teil der kommunalen ÖPNV-Unternehmen ist den Tarifverträgen Nahverkehr (TV-N) unterworfen, die in den Bundesländern (außer Hamburg) durch den jeweiligen Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) mit ver.di abgeschlossen und jeweils auch vor Ort verhandelt werden. Die Tarifverträge regeln Arbeitsbedingungen (Mantel) und Entlohnung. In sieben TV-N ist die Entgeltentwicklung unmittelbar an die Entgeltentwicklung im TVÖD gekoppelt (Baden-Württemberg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen). In den übrigen Bundesländern gibt es eigenständige TV-N- Entgelttarifverträge mit teilweise voneinander verschiedenen Laufzeiten.

Die Laufzeiten der Manteltarifverträge, in denen die Arbeitsbedingungen geregelt sind, wurden zum zweiten Mal synchronisiert, was ermöglicht, dass alle Mäntel TV-N gleichzeitig kündbar und verhandelbar sind. Die konkreten Tarifforderungen legen die jeweiligen Tarifkommissionen für jeden Landestarifvertrag eigenständig fest. Der TV-N Bayern ist nicht gekündigt, hier wird auf Grundlage einer freiwilligen Verpflichtung der Arbeitgeber dennoch verhandelt. Die Haustarifverträge (Mäntel) der Hamburgischen ÖPNV-Unternehmen Hochbahn und VHH sind ebenfalls Teil dieser Tarifrunde.

Die Übergabe der Forderungen wird heute an vielen Orten durch Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays For Future begleitet. „Die Bundesregierung versteht immer noch nicht, dass die Arbeitsbedingungen im Nahverkehr krank machen. Dabei brauchen wir ihn dringend, um verlässlich und sicher zur Schule, Arbeit oder zum Arzt zu kommen. Das geht nur mit den Menschen, die die Busse und Bahnen fahren, putzen und reparieren. Deswegen stehen wir heute in vielen Städten zusammen - für gute Arbeit und Mobilität für alle", so Darya Sotoodeh von Fridays for Future.

(Text: ver.di)

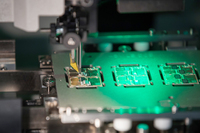

Fachkräftemangel in der Chip-Industrie

In der deutschen Chipindustrie können laut einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) immer mehr Stellen nicht besetzt werden. In für die Halbleiterindustrie besonders relevanten 117 Berufen gebe es einen rasch steigenden Fachkräftebedarf innerhalb des letzten Jahres, berichtete das IW am gestrigen Dienstag (5. Dezember) in Köln.

Waren im Jahresschnitt 2021/22 bundesweit rund 62 000 Stellen in der Halbleiterindustrie unbesetzt, zählten die Experten 2022/23 im Schnitt schon 82 000. Zuvor hatte die «Rheinische Post» über das Gutachten berichtet, das das IW für die Industrieverbände BDI und Zvei erstellt hat.

Bei jeder zweiten Stelle würden für fachliche Aufgaben Beschäftigte gesucht, die über eine Berufsausbildung verfügten, so das IW. Aktuell fehlten in dieser Gruppe mehr als 40 000 qualifizierte Bewerber. Besonders groß sei der Bedarf an Fachkräften für die elektrische Betriebstechnik und in der Mechatronik.

Für etwa jede dritte offene Stelle würden Experten mit zumeist abgeschlossenem Studium gesucht, die in der Regel hochkomplexe Tätigkeiten wie die Planung und Steuerung von Produktionsprozessen ausführen. Hier würden etwa 30 000 Expertinnen und Experten fehlen, schrieb Studienautorin Sabine Köhne-Finster.

Bei etwa jeder sechsten Stelle (rund 12 200) würden Spezialisten wie Techniker oder Meister gesucht, die komplexe Tätigkeiten ausführen oder Produktionsprozesse überwachen könnten.

Die Fachkräftelücke könne eine erfolgreiche Ansiedlung neuer Chipfabriken und den Ausbau bestehender Standorte gefährden, so das IW. Als Gegenmaßnahmen schlägt Köhne-Finster eine Qualifizierung von Helfern in der Metallindustrie und mehr Frauenerwerbstätigkeit vor. «Zudem sollte es mehr Anreize für ältere Beschäftigte geben, länger berufstätig zu bleiben.» Bei der Gewinnung ausländischer Fachkräfte seien weitere Anstrengungen nötig.

(Text: dpa)

Ost-West-Lohnlücke: Linke will «Ostgipfel»

Die Linksfraktion im Bundestag hat angesichts der anhaltenden Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland einen «Ostgipfel» gefordert. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) müsse sich der Sache annehmen, sagte Fraktionschef Dietmar Bartsch den Zeitungen der Funke Mediengruppe (4. Dezember). «Das Thema Lohnangleichung muss dringend Chefsache werden, wenn der Frust im Osten nicht überkochen soll.» Ostdeutsche Beschäftigte seien in vielen Bereichen immer noch Arbeitnehmer zweiter Klasse.

Nach der Entgeltstatistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) lag das mittlere Bruttomonatsentgelt von sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigten in Ostdeutschland Ende 2022 fast 600 Euro unter dem in Westdeutschland. Das sogenannte Medianentgelt betrug in den alten Ländern 3752 Euro und das in den neuen Bundesländern 3157 Euro.

Ursächlich für die teils erheblichen Unterschiede dürften aus Sicht der BA unter anderem die Faktoren Betriebsgröße und Branchenstruktur sowie die Tarifbindung sein. Der Anteil der Beschäftigten in Betrieben mit 250 und mehr Mitarbeitern an allen Beschäftigten habe in Ostdeutschland mit 30,5 Prozent unter dem Anteil im Westen (37,3) gelegen. Auch die Tarifbindung im Osten sei deutlich niedriger.

Auf Länderebene reichte nach der BA-Statistik die Spanne in Westdeutschland von 4127 Euro in Hamburg bis 3385 Euro in Schleswig-Holstein und in Ostdeutschland von 3806 Euro in

Berlin bis 2935 Euro in Mecklenburg-Vorpommern. Noch deutlicher zeigten sich Unterschiede in Kreisen und kreisfreien Städten: Das höchste Medianentgelt wurde im bayerischen Ingolstadt (5282 Euro) erzielt, das niedrigste im sächsischen Kreis Görlitz (2650).

Der «Median» teilt die untersuchten Werte in zwei gleich große Gruppen und ist weniger anfällig für einzelne besonders hohe Werte als der Durchschnitt. Das Entgelt von 50 Prozent der Beschäftigten liegt also unterhalb des Medians, das der anderen Hälfte oberhalb. Mit diesem Mittelwert werden Ausreißer wie Gehälter von Großverdienern nicht berücksichtigt. Beim arithmetischen Mittel hingegen wird das Gesamteinkommen durch die Zahl der Vollzeitbeschäftigten geteilt, wodurch ein Millionengehalt statistisch gesehen viele geringere Gehälter ausgleichen kann.

Nach im Sommer bekanntgewordenen Zahlen des Statistischen Bundesamtes verdienten Arbeitnehmer in Ostdeutschland pro Jahr im Schnitt 13 000 Euro weniger als Kollegen im Westen. Der durchschnittliche Bruttojahresverdienst bei Vollzeitbeschäftigten im Westen lag 2022 demnach bei 58 085 Euro, im Osten bei 45 070 Euro. Hintergrund sind auch Sonderzahlungen, die im Westen im Schnitt fast doppelt so hoch ausfallen und zuletzt schneller stiegen als im Osten.

(Text: dpa)

Fachkräfte für die Energiewende dringend gesucht

Die Energiewende gilt als Jobmotor. Tatsächlich sucht die Solar- und Windenergiebranche immer mehr Fachkräfte, wie eine Studie zeigt. Der Bedarf ist so groß, dass Experten fürchten, Engpässe könnten den Umbau ausbremsen.

Dachdecker und Techniker für die Montage von Solaranlagen, Spezialisten für die Planung von Windparks: Für den Ausbau der Sonnen- und Windenergie in Deutschland ist die Nachfrage nach Fachkräften einer Studie zufolge rasant gestiegen. So nahm die Zahl der entsprechenden Online-Stellenanzeigen von 2019 bis 2022 um 91 Prozent zu, wie aus der am 22. November vorgelegten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung hervorgeht. Vor allem in der Solarbranche ist der Bedarf nach Arbeitskräften in die Höhe geschnellt.

Die Experten fürchten, eine ungedeckte Nachfrage könne die Energiewende bremsen. Branchenvertreter hingegen geben sich gelassen und verweisen auf eigene Qualifizierungsanstrengungen und das Versprechen zukunftsfester Jobs.

Solarbranche sucht viele Mitarbeiter: Laut Analyse lag die Zahl der Online-Stellenanzeigen für Berufe in der Solarbranche 2022 bei 52 000. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden bereits 36 000 Jobanzeigen für den Solarbereich geschaltet, was auf ein Rekordjahr hindeutet. Auch die Zahl der Jobangebote aus der Windenergie-Branche ist gestiegen - allerdings deutlich weniger dynamisch und auf ein geringeres Niveau. 2022 wurden knapp 15 000 Stellenanzeigen für entsprechende Berufe registriert. 2019 waren es knapp 14 000.

Den Unterschied führen die Experten auf die Zahl der Anlagen zurück. Im Moment gibt es laut IW mehr als drei Millionen Photovoltaik-Anlagen sowie 30 000 Windkraftanlagen an Land und auf See. Allerdings seien Planung und Aufbau bei Windrädern komplexer.

Händeringend gesucht: Dachdecker und Techniker!

Analog zur Ausbaugeschwindigkeit und Bedeutung der Windkraft in den Regionen finden sich die meisten Stellenausschreibungen pro Beschäftigtem in Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein. Bei den Solarunternehmen konzentriert sich die Nachfrage auf den Süden und Osten. 2022 gab es die meisten Stellenangebote pro Beschäftigtem in Sachsen, Brandenburg, Berlin und Bayern.

Besonders gefragt sind Sanitär-, Heizungs- und Klimatechniker sowie Bauelektriker. Immer häufiger werden für die Montage von Solaranlagen Dachdecker gesucht. Während in der Sonnenenergiebranche eher Fachkräfte mit einer Berufsausbildung gesucht werden, suchen Unternehmen, die neben Solarkraft auch Windenergie im Portfolio haben, verstärkt Spezialisten und Spezialistinnen mit Hochschulstudium.

Dringender Qualifizierungsbedarf: «Wenn wir jetzt den Moment verpassen, konsequent auf Qualifizierung zu setzen, kann ein ungedeckter Fachkräftebedarf zum Bremsklotz für die Energiewende werden», warnt Jana Fingerhut, Arbeitsmarkt-Expertin der Bertelsmann-Stiftung. Schon jetzt sei die Konkurrenz zu anderen Engpass-Berufen, etwa in Handwerk und Industrie, groß.

Es sei zwar zu beobachten, dass gerade bei jungen Menschen, die auf der Suche nach sinnstiftenden Tätigkeiten seien, eine Karriere im Bereich der Energiewende attraktiv sei, sagt die Politikwissenschaftlerin. Doch es brauche Bemühungen, weitere Potenziale zu heben, etwa durch Teilqualifizierungen von Ungelernten und Quereinsteigern. Exemplarisch und niedrigschwellig gelinge das etwa durch die Brancheninitiative «Ohne Hände keine Wende», die sich bemüht, über Schulungsmodule Menschen für die Installation von Solaranlagen und Wärmepumpen auszubilden und zum Abschluss zu bringen.

Verbände halten Fachkräftebedarf für bewältigbar: Noch sei es gelungen, dass Wachstum und Fachkräftegewinnung Schritt hätten Schritt halten können, heißt es beim Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) - auch weil viele Betriebe aus dem konventionellen Elektrohandwerk in die Solarbranche eingestiegen seien. Allerdings: Manchmal dauere es bis zu einem halben Jahr, Stellen zu besetzen - manchmal müssten Aufträge dann verschoben werden. Um auch künftig die Zubauziele zu erreichen, brauche es neben der Qualifizierung weitere Arbeitskräfte aus dem In- und Ausland, erklärt BSW-Hauptgeschäftsführer Carsten König. Für die Anwerbung aus Ländern außerhalb der EU sei es beispielsweise wichtig, Abschlüsse und Qualifikationen schneller anzuerkennen und ankommende Menschen bei der Wohnungssuche zu unterstützen.

Der Wettbewerb um Fachkräfte sei hart, aber man sehe sich gut aufgestellt, heißt es auch beim Bundesverband WindEnergie. Das Aufkommen der Bewerber sei hoch. Stellen zu besetzen, dauere rund drei Monate. Zudem setze man zunehmend auf Seiteneinsteiger. Mit mehreren Brancheninitiativen wirke man daraufhin, die Jobpotenziale sichtbar zu machen.

«Das Thema Fachkräfte ist eine Herausforderung, aber auch durch die Bemühungen der Branche lösbar», zeigt sich die Präsidentin des Bundesverbandes Erneuerbare Energien, Simone Peter, überzeugt. Sie verweist vor allem darauf, dass dank des wieder an Fahrt gewinnenden Ausbaus die Jobs auch in den kommenden Jahren «zukunftsfest» seien.

(Text: Florentine Dame, dpa)

Galeria-Dämmerung zur Weihnachtszeit - wer greift zu?

Wer noch keinen Adventskalender für seine Liebsten gekauft hat, hat jetzt die Chance. Bis zum 3. Dezember gibt es bei Galeria 30 Prozent Rabatt auf viele Adventskalender. Am heutigen Freitag kann das erste Türchen geöffnet werden. Dann starten auch für die mehr als 120 Filialen von Deutschlands letztem großen Warenhauskonzern die heißesten Wochen des Jahres. Das Weihnachtsgeschäft spült traditionell besonders viel Geld in die Kassen.

Wie es danach weitergeht bei Deutschlands letzter großer Warenhauskette, ist völlig unklar. Geht es überhaupt weiter? Diese Frage treibt spätestens seit dieser Woche wohl viele der rund 13 800 Beschäftigten des Unternehmens um.

Die Signa Retail Selection AG, die Schweizer Handelstochter der insolventen Signa Holding, hat gerichtlich Gläubigerschutz beantragt. Sie will sich entkoppeln und so verhindern, in das Insolvenzverfahren hineingezogen zu werden. In einer etwas verschwurbelten Mitteilung hieß es am 29. November, der Verwaltungsrat gehe davon aus, «sämtliche externen Verbindlichkeiten regeln zu können und die Aktiven gut organisiert und in einem strukturierten Prozess über die nächsten Monate zu veräußern». Das heißt so viel wie: Die Anteile an Tochterunternehmen wie Galeria sollen verkauft werden.

Nur: Wer will im Jahr 2023 einen Warenhauskonzern kaufen, der sich in den vergangenen Jahren von Krise zu Krise geschleppt hat?

«Niemand», glaubt der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein. «Wer das macht, hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Unter betriebswirtschaftlichen Aspekten ergibt das keinen Sinn.» Auch Johannes Berentzen, Chef der Handelsberatung BBE, erwartet eine schwierige Investorensuche. «Zur Niedrigzinszeit wäre ein Eintritt in den deutschen Markt vielleicht für internationale Investoren oder sogar Handelsgruppen interessant gewesen. In der heutigen Markt- und Zinslage gibt es kaum Chancen, einen Käufer zu finden.» Als Negativbeispiel nennt Berentzen die Modekette Aachener, die in diesem Jahr in sechs aufgegebene Galeria-Standorte eingezogen war und zuletzt einen Insolvenzantrag stellte.

Bessere Aussichten für Luxushäuser: Für Berentzen kommt lediglich die Central Group als möglicher Investor infrage. Das thailändische Handelsunternehmen ist - wie die Signa - bereits an verschiedenen Luxuswarenhäusern beteiligt, unter anderem am Berliner KaDeWe, dem Alsterhaus in Hamburg und dem Oberpollinger in München. Die Luxus-Häuser haben aus Sicht von Berentzen gute Zukunftschancen. «Sie bedienen vor allem den Luxusmarkt, der trotz Krisenzeiten sehr erfolgreich wächst.»

Handelsexperte Heinemann sieht in kleineren Städten gar keine Überlebenschancen für Galeria. Er hält es für denkbar, dass nur einzelne «Sahnestücke» übrigbleiben. Als Beispiele nennt er die Filialen an der Hohen Straße in Köln und an der Düsseldorfer Königsallee. Er kann sich eine Übernahme einzelner Standorte in Großstädten vorstellen, zum Beispiel durch die KaDeWe Group, die mehrheitlich der Central Group gehört. Der Knackpunkt seien jedoch die hohen Mieten der Immobilien, die aktuell von Signa gemietet sind. Denn: Wer Galeria kauft, kauft nicht die Gebäude.

«Das Wertvollste sind die Grundstücke und zum Teil die Immobilien», sagt Berentzen. Aus Investorensicht seien vor allem Kennzahlen wie Kaufkraft, Umsatzmietbelastung oder Renovierungsstand der Häuser wichtig.

Handelsverband fürchtet um Magnete für die Innenstädte: Für den Handelsverband Deutschland sind die Warenhäuser von Galeria immer noch zentrale Anlaufstellen in den Innenstädten. «Viele Kundinnen und Kunden kommen ihretwegen in die Stadtzentren. Davon profitieren in der Folge auch die benachbarten Geschäfte und Unternehmen anderer Branchen. Das Format Kauf- und Warenhaus hat nach wie vor seinen Platz in der Handelslandschaft», sagt HDE Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Dass die Perspektive der Warenhauskette Galeria so düster ist, liegt auch daran, dass ihre Blüte lange zurückliegt. Die vergangenen Jahre waren vor allem von Krisen geprägt. Mehrfach entging der Konzern der Pleite, überstand zwei Insolvenzverfahren. Laut der Handelsberatung BBE erreichten Warenhäuser bis Ende der 70er Jahre einen Marktanteil von 13,5 Prozent, inzwischen sind es nur 1,5 Prozent.

Der Umsatz im stationären Einzelhandel ist in den vergangenen Jahren nach Zahlen des Handelsforschungsinstituts EHI kontinuierlich gestiegen, der von Galeria ging jedoch zurück. So sank der Umsatz von 4,5 Milliarden Euro 2019 auf 1,85 Milliarden Euro 2022. Das dürfte auch auf die Folgen der Corona-Pandemie zurückzuführen sein und darauf, dass die Zahl der Galeria-Filialen in den vergangenen Jahren geschrumpft ist. In der Rangliste der umsatzstärksten Warenhäuser belegte Galeria im vergangenen Jahr den zweiten Platz hinter Müller. Im Ranking der umsatzstärksten Vertriebslinien des stationären Einzelhandels in Deutschland liegt Galeria Karstadt Kaufhof aber laut EHI nur auf Rang 29, hinter Saturn und vor Deichmann.

Bangen um Signa-Finanzspritze für Galeria: Lena Knopf, EHI-Expertin für Einkaufszentren und Handelsimmobilien, hält das Konzept Warenhaus für «in die Jahre gekommen». Die Flächen seien oft zu groß, dafür gebe es kaum Nachmieter. Konzepte mit gemischten Nutzungen - unter anderem mit Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Kultur «könnten sicherlich vielen Innenstädten mehr positive Energie geben als ein unerfolgreiches Warenhaus», sagt sie. Dies sei jedoch mit baulichen Veränderungen verbunden. «Der Weg dahin ist sehr aufwendig und schwierig für die Städte.»

Wie geht es nun weiter? Schwierig wird es für Galeria womöglich nicht in den nächsten Tagen oder Wochen, nicht an den Weihnachtstagen, sondern erst im neuen Jahr. Im Februar sollen 50 der 200 Millionen Euro fließen, die die Signa Holding GmbH für die Sanierung zugesagt hatte. Ob das Geld nach der Insolvenz des Mutterunternehmens kommt, ist mehr als unsicher.

Ein Fall in der jüngeren Vergangenheit gibt wenig Anlass für Optimismus. Erst vor wenigen Wochen meldete der Onlinehändler Signa Sports United Insolvenz an, nachdem die Signa Holding GmbH eine Finanzierungszusage von 150 Millionen zurückgezogen hatte.

(Text: Christian Rothenberg, dpa)

Michelin baut über 1500 Stellen ab und schließt Standorte

Der französische Reifenhersteller Michelin reagiert mit einem weitreichenden Stellenabbau auf steigende Produktionskosten und Konkurrenz aus Niedriglohnländern. Das Unternehmen werde die Produktion an den Standorten Karlsruhe und Trier sowie die Lkw-Neureifen- und Halbfabrikatfertigung im saarländischen Homburg bis Ende 2025 schrittweise einstellen.

Das teilte Michelin am gestrigen Dienstag (29. November) in Frankfurt mit. Davon seien insgesamt 1410 Beschäftigte in Deutschland betroffen. Zudem verlagere Michelin sein Kundenzentrum von Karlsruhe nach Polen. Das treffe weitere 122 Mitarbeiter.

Als Grund für den Stellenabbau gab Michelin den Import von Lkw-Billigreifen aus Niedriglohnländern und steigende Produktionskosten an, die das Unternehmen unter Druck setzten, Marktanteile schwinden ließen und die Wettbewerbsfähigkeit mindere. Der größte europäische Produktionsstandort von Michelin für die Runderneuerung von Lkw-Reifen in Homburg und das Pkw-Reifenwerk in Bad Kreuznach seien nicht betroffen, betonte das Unternehmen. Die Produktion an diesen Standorten werde fortgeführt.

«Das Engagement unserer Mitarbeitenden, die innerbetrieblichen Fortschritte und die Investitionen der vergangenen Jahre in die betroffenen Aktivitäten können den starken Wettbewerbsdruck nicht länger ausgleichen», sagte Maria Röttger, Präsidentin der Region Nordeuropa von Michelin. Das Unternehmen wolle die betroffenen Beschäftigten bei neuen beruflichen Wegen unterstützen, hieß es. Mit den Betriebsräten und der Gewerkschaft IG BCE liefen dazu Gespräche sowie über Alternativen für die künftige Nutzung der betroffenen Standorte.

Die IG BCE will die Stellenstreichungen und Werksschließungen «nicht so einfach akzeptieren». Diese seien falsch. «Michelin will allein den Profit maximieren und lässt dafür hochengagierte und hochqualifizierte Beschäftigte fallen», sagte der Konzernbetreuer der Gewerkschaft, Matthias Hille. «Wir geben die Standorte nicht auf und werden weiter an Alternativkonzepten arbeiten.»

Erst kürzlich hatte der US-Konzern Goodyear angekündigt, die Reifenproduktion in Fürstenwalde einzustellen und sein Werk in Fulda zu schließen. Davon seien rund 1800 Arbeitsplätze betroffen.

(Text: dpa)