Forderung für Adidas und Co. beschlossen

Zum Einstieg in die Tarifrunde in der Sportartikel- und Schuhindustrie hat die Tarifkommission der IGBCE am 25.April im fränkischen Iphofen ihre Forderung an die Arbeitgeber beschlossen: Die Multibranchengewerkschaft will für die rund 13.000 Beschäftigten der Branche (davon 8.000 bei Adidas) unter anderem eine Erhöhung der Entgeltsätze um einen einheitlichen Festbetrag sowie die Zahlung des tariflichen Inflationsgeldes durchsetzen.

In den Fokus dieser Tarifrunde stellt die IGBCE damit das Geld: So sollen die Entgelte der Beschäftigten, die mehrheitlich beim Sportartikelhersteller Adidas arbeiten, um einen einheitlichen Festbetrag von 372 Euro und die Ausbildungsvergütungen um 200 Euro für jedes Ausbildungsjahr steigen. Außerdem fordert die IGBCE die Zahlung des tariflichen Inflationsgeldes in Höhe von 3.000 Euro, das steuer- und abgabenfrei ausgezahlt werden kann, entweder als Inflationsausgleichprämie oder als Einmalzahlung.

„Die wirtschaftliche Lage in der Sportartikel- und Schuhindustrie, insbesondere beim börsennotierten Sportartikelhersteller Adidas, ist trotz der geopolitischen Herausforderungen des vergangenen Jahres sehr gut“, sagt IGBCE-Verhandlungsführer Frieder Weißenborn. „Deshalb haben wir unsere Forderung im Wesentlichen an der Ertragsleistung der Adidas AG orientiert. Es wird Zeit, dass Adidas seinen Anspruch als Champion auch an die eigene Entgeltpolitik stellt und die Beschäftigten entsprechend an den Erfolgen beteiligt.“

Die IGBCE will neben dem allgemeinen Entgeltplus auch folgendes erreichen:

- die Neuausrichtung des Tarifvertrages Demografie auf Basis vergleichbarer Flächentarifverträge mit einem jährlichen Demografiebetrag von 750 Euro pro Beschäftigten,

- die Überarbeitung des Entgeltrahmentarifvertrages zur Abbildung von höherqualifizierten Tätigkeiten in neu aufzunehmenden Entgeltgruppen von E9 bis E13 sowie

- die Bewertung und Abänderung der Abstandsregelung für Außertarifliche Angestellte (AT).

Der Dax-Konzern Adidas stellt allein gut 8.000 Beschäftigte in dieser Tarifrunde, sowohl in der Zentrale in Herzogenaurach, als auch in den Logistikzentren in Bayern und im niedersächsischen Rieste sowie in den Adidas-Stores. Weitere Unternehmen, für die verhandelt wird, sind beispielsweise Puma, Lloyd oder Ara. Die erste Tarifverhandlung findet noch im Juli dieses Jahres statt, die Friedenspflicht endet am 31. Juli 2023.

(Text: IGBCE)

Viessmann verkauft Wärmepumpen-Geschäft an US-Konzern

Der Kampf um die Klimawende in deutschen Heizungskellern wird zunehmend internationaler. Trotz gut laufender Geschäfte verkauft das hessische Familienunternehmen Viessmann seine Klimasparte einschließlich der lukrativen Wärmepumpen an den US-Konkurrenten Carrier Global. Dieser bezifferte den Kaufpreis für die Sparte mit rund 11 000 Beschäftigten auf 12 Milliarden Euro. 20 Prozent sollen als Aktienpaket an die verbleibende Viessmann-Gruppe gehen, die damit zu einem großen Anteilseigner der US-Firma wird. Das Geschäft soll bis zum Ende des Jahres abgeschlossen sein, wie beide Seiten in der Nacht zum Mittwoch (26. April) mitteilten.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck kündigte an, das Geschäft unter die Lupe zu nehmen. «Wir werden uns das Vorhaben im Rahmen der vorgesehenen Prüfschritte anschauen und sind im Gespräch mit dem Verkäufer und dem Investor, damit das Projekt unserer Wirtschaft und dem Standort Deutschland dient», sagte der Grünen-Politiker. Die Vorteile der deutschen Energiepolitik und Gewinne, die damit erwirtschaftet würden, müssten weiter dem Standort Deutschland zugutekommen.

Die FDP zeigte sich besorgt über den Verkauf an den US-Konkurrenten. «Geistiges Eigentum und Produktion sind nicht auf Dauer in Deutschland gesichert», hieß es am Mittwoch aus der Parteispitze. «Ganz offensichtlich haben Verunsicherung und die befürchtete Überbeschleunigung der Wärmewende diese Entscheidung forciert.»

Der Chef des US-Konzerns, David Gitlin, bemühte sich, Befürchtungen in Deutschland auszuräumen. «Es geht nicht um Job-Abbau. Wir kommen nicht, um Fabriken zu schließen - im Gegenteil», sagte Gitlin bei einer Konferenzschalte mit Investoren und Finanzanalysten. «Wir kommen, um in Deutschland zu investieren, um in die Belegschaft zu investieren, in Wachstum zu investieren», verkündete der Global-Carrier-Chef. Viessmann sei ein «phänomenales» Unternehmen, das «gewaltige» Gelegenheiten biete.

Die für die Heizwende wichtigen Wärmepumpen werden nach Einschätzung von Experten künftig vor allem außerhalb Deutschlands gebaut. Schon vor dem Verkauf der Viessmann-Klimasparte sei zunehmend im europäischen Ausland investiert worden, berichtet das Münchener Beratungsunternehmen S&B Strategy. Beispiele seien Werke von Bosch und Viessmann in Polen sowie von Vaillant in der Slowakei. Dort lockten schnellere Genehmigungsverfahren, geringere Energiepreise und niedrigere Lohnkosten.

Mit dem nun beschlossenen Deal geht das Kerngeschäft des 1917 gegründeten Heizungbauers Viessmann im rund fünf Mal so großen Carrier-Konzern auf und erlangt so eine deutlich höhere Kapitalkraft. Schnelleres Wachstum werde möglich, hieß es in Unternehmenskreisen. Letztlich zähle im globalen Wettbewerb irgendwann nur noch Größe und Stückzahl. «Durch den Zusammenschluss entsteht aus einer Position der Stärke heraus ein schnell wachsender Innovationsführer in einem hart umkämpften Markt», sagte Firmenchef Max Viessmann, der auch einen Sitz im Carrier-Verwaltungsrat erhalten soll.

Die asiatischen Hersteller produzierten heute schon wettbewerbsfähiger und könnten aufgrund der ähnlichen Technik zu Klimaanlagen weitere Synergien in der Wertschöpfung realisieren, schreiben die Analysten Florian Moll und Christoph Blepp von S&B Strategy. Selbst wenn den Asiaten noch der Marktzugang über die Handwerker fehle, sei ein Anstieg der Importe zu erwarten: «Die Wärmepumpe wird deutlich internationaler sein als die klassische Gas- oder Ölheizung.»

Insbesondere für kleinere Heizungshersteller werde das Marktumfeld bei diesem Wettrüsten langfristig schwieriger. Für die Kunden werde der zunehmende Wettbewerb niedrigere Preise bei den Geräten bringen, erwartet S&B. Wesentlicher Preistreiber bleibe aber die meist mit hohem Aufwand verbundene Installation, für die Fachkräfte fehlten.

Der Wärmepumpen-Hersteller Stiebel Eltron sieht den Verkauf der Klimasparte beim Konkurrenten Viessmann in die USA als Bestätigung der Geschäftschancen der Branche in der Wärmewende. «Das zeigt, dass der Markt international hochinteressant ist», hieß es am Mittwoch aus dem Unternehmen im niedersächsischen Holzminden.

Die Bau- und Energieexpertin Lamia Messari-Becker von der Uni Siegen warnte vor einer Abhängigkeit von großen Konzernen in China, Südkorea und den USA. Nur diese könnten die notwendigen Millionen-Stückzahlen von Wärmepumpen liefern, während die deutsche Branche vor allem mittelständisch geprägt sei. Die IG Metall begrüßte Habecks Ankündigung einer Prüfung. «Die IG Metall erwartet für diese strategisch wichtige Produktion Standortgarantien und Beschäftigungssicherung am Standort Allendorf.»

CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner hielt Habeck vor, mit dem Heizungsverbot finanzstarke Wärmepumpenhersteller aus dem Ausland angelockt zu haben. «Sie wollen ihre Wärmepumpen hier verkaufen und können auch aufgrund niedriger Produktionskosten mit Dumpingpreisen unsere Unternehmen schwächen. Viessmann macht die Flucht nach vorn und verkauft jetzt, da es später nicht mehr so viel Geld für die Sparte bekommt.»

Carrier-Chef David Gittin bezeichnete die Akquisition als «spielverändernde Gelegenheit» und verwies auf den Marktzugang über 75 000 Installateure in 25 Ländern, die Viessmann-Produkte in die Haushalte bringen. Der europäische Wärmepumpen-Markt werde sich bis 2027 auf rund 15 Milliarden US-Dollar verdreifachen.

Beide Seiten hätten sich auf langfristige Garantien geeinigt, ergänzte Viessmann. So seien betriebsbedingte Kündigungen für drei Jahre ausgeschlossen, wichtige Standorte für Produktion und Entwicklung fünf Jahre gesichert und Allendorf an der Eder für zehn Jahre als Hauptsitz gesetzt. An die Mitarbeiter der Sparte sollen 106 Millionen Euro als Sonderprämie «für 106 Erfolgsjahre» ausgeschüttet werden. Der Geschäftsbereich machte bei Viessmann im vergangenen Jahr 85 Prozent des Umsatzes aus, der für 2022 um 19 Prozent auf den Rekordwert von rund 4 Milliarden Euro angestiegen war.

Das Unternehmen Carrier aus dem US-Staat Florida gilt als Erfinder der modernen Klimaanlage und wurde 1902 gegründet. Der Konzern beschäftigt 52 000 Menschen und erlöste im vergangenen Jahr 20,4 Milliarden Dollar. 60 Prozent des Umsatzes entfielen auf Nord- und Südamerika. Das Unternehmen verfügt in Europa über drei Produktionsstätten in Frankreich und Spanien. 2004 hatten die Amerikaner die Kältetechnik der damaligen Linde AG übernommen, später aber die Fertigung in Deutschland eingestellt.

Firmeninhaber Max Viessmann betonte, das ein Großteil des Verkaufserlöses in die verbleibenden Geschäftsbereiche der Viessmann-Gruppe fließen soll. Dazu gehören Kältetechnik, Immobilien und Investment-Tätigkeiten.

(Text: Christian Ebner, dpa)

Gedenkminute für Erkrankte oder tödlich Verunglückte am Arbeitsplatz

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) ruft alle Beschäftigten dazu auf, der Menschen zu gedenken, die bei der Arbeit schwer erkrankt oder gar ums Leben gekommen sind. "Ob im Betrieb, im Objekt, auf der Baustelle oder auch im Homeoffice – am internationalen Workers’ Memorial Day, dem 28. April, sollten alle Beschäftigten um 12 Uhr eine Gedenkminute einlegen", appelliert IG BAU-Bundesvorstandmitglied, Carsten Burckhardt. Das diesjährige Motto lautet "Unsichtbare Gefahren sichtbar machen".

Burckhardt ruft die "erschreckenden" Zahlen aus dem vergangenen Jahr ins Gedächtnis: 99 380 Arbeitsunfälle hat es im vergangenen Jahr auf den Baustellen in Deutschland gegeben, 74 davon endeten tödlich. Knapp 8300 Beschäftigte sind auf Arbeitswegen verunglückt, 22 mussten dabei ihr Leben lassen. Insbesondere weist der Gewerkschafter auf den "unsichtbaren" Gefahrenstoff Asbest hin. "80 Prozent der deutschen Bevölkerung wohnt in Häusern, bei denen die Gefahr besteht, dass sich darin noch der hochgiftige Baustoff befindet." Viele dieser Häuser werden jetzt renoviert, saniert oder sogar abgerissen. Dabei entstehen Stäube, in denen winzige Asbestfasern schweben können. Einmal eingeatmet, setzen sie sich in der Lunge fest. Sie verursachen bleibende Schäden, die sich meistens erst nach vielen Jahren oder Jahrzehnten bemerkbar machen. "Bauarbeiter*innen, die mit Asbest arbeiten, haben das fünffache Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken, Raucherinnen und Raucher sogar das 50-fache Risiko. Jährlich sterben mehr als 1500 Beschäftigte an den Folgen des hochtoxischen Stoffes, die Dunkelziffer ist noch wesentlich höher. Deshalb ist allerhöchste Wachsamkeit geboten", erklärt Burckhardt.

Statistisch gesehen ist im vergangenen Jahr alle dreieinhalb Tage ein Baubeschäftigter im Job tödlich verunglückt. Burckhardt fordert deshalb perspektivisch die Einrichtung einer Arbeitsinspektion: "Wir brauchen eine übergeordnete Behörde, die Kontrollen bündelt. Sie muss die Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und Sozialvorschriften sicherstellen. Dazu gehört dann auch die Kontrolle des Arbeitsschutzes. Auch Verstöße gegen die Mindestlöhne oder das Arbeitszeitgesetz muss sie verfolgen.“ Eine solche "Arbeitskontrolle aus einer Hand" habe sich etwa in Frankreich und Spanien bewährt.

Im Jahr 1984 rief die kanadische Gewerkschaft für Angestellte im öffentlichen Dienst erstmals dazu auf, der im Arbeitsleben verstorbenen Kolleginnen und Kollegen zu gedenken. Seither wird jeweils am 28. April dieser Gedenktag in vielen Ländern weltweit begangen. In Deutschland haben im Jahr 2011 erstmals der DGB und die IG BAU dazu aufgerufen.

Bundesweit gedenkt die IG BAU der Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten mit einem ökumenischen Gottesdienst mit muslimischer und jüdischer Beteiligung am 28. April, 16 Uhr, in der Kapelle des Berufsgenossenschaftlichen Klinikums Duisburg, Großenbaumer Allee 250. Statements von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sowie von Carsten Burckhardt hat die IG BAU im Video-Format zusammengefasst unter https://igbau.de/Workers-Memorial-Day-2023.html.

(Text: Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt)

Pilotabschluss für Beschäftigte in Kfz-Werkstätten und Autohäusern

Die Beschäftigten in Kfz-Werkstätten und Autohäusern haben mit Warnstreiks einen Pilotabschluss errungen: In der Nacht zum Samstag (22. April) einigten sich die IG Metall und Arbeitgeber des Kfz-Gewerbes in Baden-Württemberg auf mehr Geld für die tariflich Beschäftigten.

Demnach steigen die Entgelte für Beschäftigte ab November 2023 um 5 Prozent, ab Oktober 2024 um weitere 3,6 Prozent. Darüber hinaus erhalten sie zwei Zahlungen einer Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 2500 Euro: 1500 Euro bis Juli 2023 sowie 1000 Euro im ersten Quartal 2024.

Auszubildende in Kfz-Werkstätten und Autohäusern erhalten 70 plus 50 Euro höhere Vergütungen sowie Inflationsausgleichsprämien von insgesamt 1250 Euro. Der neue Tarifvertrag in Baden-Württemberg gilt für 24 Monate.

Ralf Kutzner, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall, sagte: „Dieser Tarifabschluss entlastet die Beschäftigten spürbar im Geldbeutel. Das Kfz-Handwerk muss durch bessere Arbeitsbedingungen zukunftsfest gegen den Fachkräftemangel werden. Dorthin haben die Arbeitgeber jetzt einen ersten Schritt gemacht.“

Bundesweit hatte die IG Metall in drei Wochen über 23.000 Warnstreikende mobilisiert. Damit erreichte die Gewerkschaft die höchste Beteiligung in dieser Branche seit Jahren. Im Kfz-Gewerbe sind bundesweit 435.000 Menschen beschäftigt. 91.000 Beschäftigte profitieren von einem Tarifvertrag. Kutzner: „Gute Tarifverträge fallen nicht vom Himmel, sondern werden vor den Werkstatttoren erkämpft. Dieser erste Abschluss ist ein großer Verdienst aller Warnstreikenden.“

Nach dieser Tarifeinigung werden die regionalen Verhandlungen in den anderen Bezirken fortgesetzt. Ziel ist die Übernahme des Tarifergebnisses in Baden-Württemberg.

(Text: IG Metall)

Tarifeinigung für Beschäftigte im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen erzielt

In der Tarifrunde für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen haben die Tarifparteien Samstagnacht (22. April 2023) in Potsdam ein Tarifergebnis erzielt.

Danach erhalten die Beschäftigten eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichszahlung in Höhe von 3.000 Euro. Die Auszahlung beginnt mit einem Betrag von 1.240 Euro netto im Juni 2023. In den Monaten Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 gibt es monatliche Zahlungen in Höhe von je 220 Euro netto. Die Einkommen der Beschäftigten steigen ab dem 1. März 2024 tabellenwirksam um einen Sockelbetrag von 200 Euro plus 5,5 Prozent. Studierende, Auszubildende und Praktikantinnen und Praktikanten erhalten im Juni 2023 ein Inflationsausgleichsgeld von 620 Euro sowie in der Zeit von Juli 2023 bis einschließlich Februar 2024 monatlich 110 Euro netto. Die Ausbildungsentgelte werden für sie ab März 2024 um 150 Euro erhöht. Die Laufzeit des Tarifvertrages beträgt 24 Monate bis zum 31. Dezember 2024.

„Mit unserer Entscheidung, diesen Kompromiss einzugehen, sind wir an die Schmerzgrenze gegangen“, erklärt der Vorsitzende der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di), Frank Werneke. Positiv sei jedoch, dass der Abschluss ab März 2024 eine tabellenwirksame Erhöhung von bis zu 16,9 Prozent bedeuten würde - die allermeisten Beschäftigten würden damit eine Erhöhung von über 11 Prozent erhalten. „Das ist eine nachhaltige Steigerung der Einkommen, die beachtlich ist.“

Das Ergebnis habe jedoch auch Schwächen. Dazu gehöre die lange Laufzeit und die relativ späte tabellenwirksame Erhöhung. Der geforderte Mindestbetrag sei mit den Arbeitgebern nicht machbar gewesen. „In der heutigen Verhandlung haben wir jedoch noch einige Verbesserungen gegenüber der Schlichtungsempfehlung erzielen können. So haben wir zum Beispiel die von den Arbeitgebern geforderten Sonderopfer für Beschäftigte im Gesundheitsbereich und bei den Sparkassen abgewehrt.“ Auch die bestehende Regelung zur Übernahme der Auszubildenden konnte verlängert werden.

ver.di fordert jetzt die Übertragung des Tarifergebnisses zeit- und wirkungsgleich auf die Beamtinnen und Beamten.

„Das große Engagement der Beschäftigten und die Warnstreiks, an denen sich eine halbe Million Beschäftigte in den Wochen vor der Schlichtung beteiligt haben, haben diese Einigung überhaupt erst möglich gemacht. Insbesondere die kommunalen Arbeitgeber waren wenig kompromissbereit. Ohne den Druck unserer Mitglieder hätte es die nötige Bewegung in den Tarifverhandlungen nicht gegeben“, sagte Werneke weiter.

ver.di startet nun eine Mitgliederbefragung zum Tarifergebnis. Am 15. Mai 2023 entscheidet die Bundestarifkommission für den öffentlichen Dienst final.

Berechnungsbeispiele:

Eine Erzieherin (in Entgeltgruppe S8a/Stufe 6) mit derzeit 3.979,52 Euro brutto Monatseinkommen erhält beispielsweise ab 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 1.240 Euro netto Inflationsausgleichsgeld; vom Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro netto mehr. Ab 1. März 2024 erhält sie 4.409,39 Euro als monatliches Bruttogehalt; das heißt 429,87 Euro (10,8 Prozent) mehr.

Ein Müllwerker (in Entgeltgruppe EG3/Stufe3) mit derzeit 2.660,65 Euro monatlichem Bruttogehalt erhält ab 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 1.240 Euro netto Inflationsausgleichsgeld; vom Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro netto mehr. Ab 1.März 2024 erhält er 3.017,99 Euro als monatliches Bruttogehalt; das heißt 357,34 Euro (13,4 Prozent) mehr.

Eine Pflegefachkraft (in Entgeltgruppe P8/Stufe 4) mit derzeit 3.448,44 Euro monatlichem Bruttogehalt erhält ab 1. Januar 2023 bis 30. Juni 2023 1.240 Euro netto Inflationsausgleichsgeld; vom Juli 2023 bis Februar 2024 monatlich 220 Euro netto mehr. Ab 1. März 2024 erhält sie 3.849,10 Euro monatliches Bruttogehalt; das sind 400,66 Euro mehr (11,6 Prozent).

(Text: ver.di)

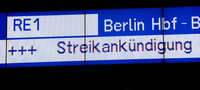

Bahn-Warnstreiks ohne Chaos - Verhandlungen am Dienstag

Nur acht Stunden dauerte der Warnstreik der Bahngewerkschaft EVG - doch die Auswirkungen waren deutlich zu spüren: Erst am frühen Freitagnachmittag (21. April) konnte die Bahn damit beginnen, ihre Fernzüge wieder auf die Strecke zu bringen.

Da war der Ausstand schon einige Stunden beendet. Bis in den Abend hinein sollten noch Einschränkungen im Fernverkehr zu spüren sein. Im Regional- und S-Bahnverkehr lief der Betrieb zwar schneller an. Doch erst ab dem heutigen Samstag dürfte wieder überall alles rundlaufen.

Es war der zweite Warnstreik der EVG in der Tarifrunde bei der Deutschen Bahn und Dutzenden weiteren Unternehmen. Gemeinsam mit Verdi hatte die Gewerkschaft Ende März für 24 Stunden weite Teile des öffentlichen Verkehrs zum Erliegen gebracht. Auch für Donnerstag und Freitag dieser Woche hatte Verdi an mehreren Flughäfen zum Warnstreik aufgerufen.

Zu den bereits am Donnerstag bestreikten Standorten Düsseldorf, Köln/Bonn und Hamburg kam am Freitag Stuttgart dazu. Dieses Mal war es laut EVG nur Zufall, dass beide Aktionen zusammenfielen.

Im Zugverkehr hatten sich die meisten Fahrgäste auf den Ausstand eingestellt. Die Bahnhöfe blieben am Vormittag weitgehend leer. «Auf der Schiene und auch bei den Busbetrieben ist quasi nichts mehr gefahren», sagte EVG-Tarifvorständin Cosima Ingenschay. Auch auf den Straßen war es trotz des Warnstreiks nicht viel voller als sonst.

Die EVG wollte mit der Aktion Druck aufbauen, um bei den am Dienstag (25. April) in Fulda anstehenden Gesprächen mit der Deutschen Bahn ein aus ihrer Sicht verhandlungsfähiges Angebot zu erhalten. Verhandlungsführer Kristian Loroch drohte mit längeren Aktionen, sollte sich der Konzern nicht weiter bewegen: «Dann wird es eine weitere Warnstreikwelle geben.»

Die Gewerkschaft sei auch auf das Szenario eingestellt, dass sich die Verhandlungen über Monate hinzögen. «Ich warne die Bahn davor, den Streit bis in den Herbst und Winter zu ziehen», sagte Loroch. Es werde keinen Abschluss geben, der schlecht sei, «nur um ihn schnell zu machen».

Die EVG verhandelt seit Ende Februar parallel mit 50 Bahnunternehmen für insgesamt rund 230 000 Beschäftigte über neue Tarifverträge. 180 000 davon arbeiten bei der Deutschen Bahn. Nach den Gesprächen am Dienstag folgen Verhandlungen mit anderen Unternehmen.

Ein Bahnsprecher kritisierte die Warnstreiks als «unnütz und unnötig». Er verwies erneut auf die Bereitschaft des Konzerns, sich bei den Verhandlungen am Schlichterspruch im Tarifstreit des öffentlichen Diensts zu orientieren. Über diesen verhandeln Verdi und der Beamtenbund mit Bund und Kommunen am Wochenende in Potsdam. Er sieht stufenweise Einmalzahlungen von insgesamt 3000 Euro sowie ab März 2024 einen Sockelbetrag von 200 Euro sowie anschließend ein Lohnplus von 5,5 Prozent vor.

Die EVG fordert mindestens 650 Euro im Monat mehr Geld oder 12 Prozent für die oberen Einkommen bei einer Laufzeit von einem Jahr. Einmalzahlungen lehnt die Gewerkschaft strikt ab. Die beiden bisherigen Verhandlungstermine mit der Bahn endeten ohne konkrete Ergebnisse.

(Text: dpa)

Bosch investiert eine Milliarde Euro in Wärmepumpen-Geschäft

Der Technologiekonzern Bosch will bis 2030 mehr als eine Milliarde Euro in die Entwicklung und Produktion von Wärmepumpen investieren. Allein rund 255 Millionen sollen in den Bau einer neuen Wärmepumpen-Fabrik im polnischen Dobromierz fließen, wie der Konzern am gestrigen Mittwoch (19. April) in Stuttgart mitteilte.

Die Bauarbeiten in dem etwa 70 Kilometer von Wroclaw (Breslau) entfernten Dorf sollen 2024 anfangen. Der Produktionsbeginn ist für den Jahreswechsel 2025/26 geplant. Bis 2027 sollen dort rund 500 neue Arbeitsplätze entstehen.

Zugleich will Bosch seine bestehenden Wärmepumpen-Standorte in Europa stärken. Im hessischen Eibelshausen begann demnach Anfang des Jahres die Fertigung von Komponenten für Wärmepumpen. Zuvor war bereits die Entwicklungskapazität für die Geräte hierzulande ausgebaut worden. Neben einem weiteren deutschen Standort entwickelt oder fertig Bosch Wärmepumpen unter anderem auch in Portugal und Schweden.

Wärmepumpen sind ein Wachstumstreiber für die Gebäudetechnik-Sparte des stiftungsgeführten Unternehmens. Die Bosch Home Comfort Group (früher: Bosch Thermotechnik) hatte zuletzt einen Rekordumsatz verzeichnet. Im Vorjahresvergleich stiegen die Erlöse 2022 um 13 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Das deutsche Wärmepumpen-Geschäft hatte um 75 Prozent zugelegt, weltweit betrug das Plus 54 Prozent.

Wärmepumpen ziehen Wärme aus der Umgebung, also der Luft oder dem Erdreich, und heizen damit die Gebäude. Wird nachhaltig erzeugter Strom verwendet, entfallen Umweltbelastungen durch CO2-Emissionen. Die Bundesregierung hat sich ab 2024 das Ziel von 500 000 neu installierten Wärmepumpen pro Jahr gesetzt.

(Text: dpa)

Arbeitsministerium plant elektronische Zeiterfassung für Beschäftigte

Eine Rückkehr zur Stechuhr soll es nicht geben - die tägliche Arbeitszeit von Beschäftigten in Deutschland soll aber künftig elektronisch aufgezeichnet werden. Dabei soll es Ausnahmen geben. Das sind Kernpunkte eines Gesetzentwurfs aus dem Bundesarbeitsministerium für eine Reform des Arbeitszeitgesetzes. Dieser lag der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag (18. April) vor.

Das Arbeitsministerium reagiert mit den Gesetzesplänen auf Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) und des Bundesarbeitsgerichts (BAG), die eine Erfassung der Arbeitszeiten verlangt hatten.

Laut dem Gesetzentwurf soll der Arbeitgeber dazu verpflichtet werden, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer jeweils am Tag der Arbeitsleistung elektronisch aufzuzeichnen. Die Aufzeichnung soll aber auch durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selbst oder durch einen Dritten erfolgen können, zum Beispiel einen Vorgesetzten. Der Arbeitgeber soll die Beschäftigten zudem auf Verlangen über die aufgezeichnete Arbeitszeit informieren.

Die Tarifpartner sollen Ausnahmen vereinbaren können. Sie sollen von der elektronischen Form der täglichen Arbeitszeiterfassung abweichen und eine händische Aufzeichnung in Papierform zulassen können. Die Aufzeichnung soll zudem auch an einem anderen Tag erfolgen können, spätestens aber bis zum Ablauf des siebten, auf den Tag der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages.

Nach der BAG-Entscheidung sei das Urteil des EuGH bereits heute von den Arbeitgebern in Deutschland zu beachten, heißt es im Gesetzentwurf. Das BAG habe die Frage des «Ob» der Arbeitszeitaufzeichnung entschieden. Bezüglich des «Wie» bestünden jedoch weiterhin Unsicherheiten. Es sei nun Aufgabe des Gesetzgebers, diese Unsicherheiten zu klären. Nach dem Arbeitszeitgesetz mussten bisher nur Überstunden und Sonntagsarbeit dokumentiert werden, nicht die gesamte Arbeitszeit.

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hatte nach dem Urteil des Bundesarbeitsgerichts angekündigt, eine Gesetzesreform vorzulegen. Es gehe um praxistaugliche Lösungen, hatte er in der «Rheinischen Post» angekündigt: «Es geht nicht darum, die Stechuhr wieder einzuführen, es gibt heute auch digitale Möglichkeiten.»

Im Entwurf heißt es nun, bei der Arbeitszeitaufzeichnung biete sich die Vorgabe einer elektronischen Erfassung an. Dadurch werde dem Arbeitgeber die Kontrolle der aufgezeichneten Arbeitszeit erleichtert, etwa durch bessere Lesbarkeit und IT-gestützte Auswertung der Unterlagen. Dies erhöhe auch die Chance einer korrekten Erfassung.

Eine bestimmte Art der elektronischen Aufzeichnung will das Arbeitsministerium nicht vorschreiben. Neben bereits gebräuchlichen Zeiterfassungsgeräten kämen auch andere Formen der elektronischen Aufzeichnung mit Hilfe von elektronischen Anwendungen wie Apps auf einem Mobiltelefon in Betracht, heißt es im Entwurf. Möglich sei auch eine kollektive Arbeitszeiterfassung durch die Nutzung und Auswertung elektronischer Schichtpläne - falls sich daraus Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit ableiten lassen.

Geplant ist zudem eine nach Unternehmensgröße gestaffelte Übergangsregelung für die Einführung eines elektronischen Systems. Generell sollen Arbeitgeber bis zu einem Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes die Arbeitszeit nicht elektronisch, also etwa handschriftlich aufzeichnen können.

Generell heißt es im Entwurf, die Arbeitszeiten seien im Zuge der Globalisierung und der Digitalisierung in den vergangenen Jahren immer flexibler geworden. «Gerade in einer flexiblen Arbeitswelt kommt der Erfassung der geleisteten Arbeitszeiten eine besondere Bedeutung zu.» Sie erleichtere dem Arbeitgeber die Kontrolle der gesetzlichen Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten und leiste damit auch einen Beitrag, um die Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit von «Vertrauensarbeitszeit» soll durch die Pflicht zur Arbeitszeitaufzeichnung nicht beeinträchtigt werden, wie es im Entwurf heiit. Damit gemeint ist ein flexibles Arbeitszeitmodell, bei dem der Arbeitgeber auf die Festlegung von Beginn und Ende der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit verzichtet.

Oliver Zander, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, nannte den Entwurf einen «Gruselkatalog» an Bürokratie, Widersprüchlichkeiten und Fortschrittsverweigerung. Dagegen sagte die Linke-Arbeitspolitikerin Susanne Ferschl, Arbeitszeiterfassung sei ein wirksames Instrument für den Gesundheitsschutz und gegen Lohnraub. Deswegen dürfe es keine Ausnahmen geben.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die Feststellung des Bundesarbeitsgerichts zur Erfassung der Arbeitszeiten im vergangenen September als lange überfällig bezeichnet. «Die Arbeitszeiten der Beschäftigten ufern immer mehr aus, die Zahl der geleisteten Überstunden bleibt seit Jahren auf besorgniserregend hohem Niveau», hatte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel gesagt. Arbeitszeiterfassung sei kein bürokratischer Selbstzweck, sondern Grundbedingung, damit Ruhe- und Höchstarbeitszeiten eingehalten werden.

(Text: Andreas Hoenig, dpa)

Für alle Aufgaben fehlen 60 000 Installateure

In Deutschland fehlen nach Einschätzung des Zentralverbands Sanitär Heizung Klima zurzeit rund 60 000 Heizungsinstallateure. Diese Zahl ergebe sich, wenn man alle Märkte bedienen und sich nicht nur auf den Einbau von neuen Heizungen konzentrieren wolle, sagte der Hauptgeschäftsführer Helmut Bramann den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstag, 20. April).

Bislang modernisierten die Sanitär- und Heizungsbetriebe jährlich rund 900 000 Heizungssysteme und bauten rund 1,2 Millionen Bäder um. «Barrierefreiheit im Bad bei einer alternden Gesellschaft - die Nachfrage steigt hier in den nächsten Jahren erheblich an», erläuterte Bramann. Nach Schätzung des Zentralverbands waren im vergangenen Jahr knapp 400 000 Menschen in diesem Handwerkszweig beschäftigt.

Das am Mittwoch (19. April) auf den Weg gebrachte Gesetz zum Heizungsaustausch ist nach Bramanns Ansicht kein Grund zur Sorge: «Eine Wärmepumpe einzubauen, ist keine Raketentechnologie. Vieles, was man zum Einbau einer Wärmepumpe wissen muss, ist den Betrieben schon längst bekannt und wird auch in der Ausbildung gelehrt.» Zudem gebe es ein großes Angebot an Schulungen, das viele Betriebe auch annähmen. «Der Nachschulungsbedarf von Fachkräften ist also nicht so dramatisch, wie man vielleicht zuerst denken mag.»

Der Chef des Wärmepumpen-Herstellers Vaillant, Norbert Schiedeck, hält den Einbau dieser Anlagen in den meisten Häusern für sinnvoll. «Wir gehen davon aus, dass sich ohne größeren Umbau bis zu 70 Prozent der Gebäude in Europa mit Wärmepumpen beheizen lassen», sagte Schiedeck der «Rheinischen Post» (Donnerstag, 20. April). «Bei den übrigen Gebäuden sind zusätzliche Maßnahmen notwendig. Je nach energetischem Zustand des Gebäudes kann das vom Austausch weniger Heizkörper bis zur Gebäudedämmung reichen.»

(Text: dpa)

Dem Fachkräftemangel bei Lkw-Fahrern entgegenwirken

Die Koalition will dem Fachkräftemangel bei Lkw-Fahrern entgegenwirken und zugleich Dumpingpreise im Transportgewerbe bekämpfen. Das geht aus dem Entwurf eines Papiers hervor, das der Deutschen Presse-Agentur vorlag.

«In Teilen des Transportgewerbes herrschen katastrophale Bedingungen», sagte der SPD-Politiker Udo Schiefner. Er ist Vorsitzender im Verkehrsausschuss. «Auch namhafte deutsche Unternehmen beauftragen Speditionen zu Dumpingpreisen und verschließen die Augen davor, dass solche Angebote bei fairer Bezahlung und Einhaltung aller Regeln nicht möglich wären.» Mit dem Antrag solle die Bundesregierung aufgefordert werden, wettbewerbsverzerrende und unfaire Arbeitsbedingungen in der Transportlogistik besser zu bekämpfen.

Das Mindestlohngesetz müsse im grenzüberschreitenden Verkehr und im sogenannten Kabotageverkehr für inländische und gebietsfremde Unternehmerinnen und Unternehmer noch wirksamer kontrolliert werden, forderte Schiefner. «Es braucht mehr Kompetenzen für Überwachungsbehörden und mehr Kontrollpersonal. Die Ergebnisse digitaler Kontrollen müssen effektiver genutzt und Bußgelder empfindlich angehoben werden, damit der wirtschaftliche Vorteil, bestehende Regelungen zu umgehen, erkennbar abnimmt.» Der Bund und bundeseigene Unternehmen müssten mit gutem Beispiel vorangehen und für Transportleistungen nur Unternehmen beauftragen, die Tariftreue nachweisen.

Im Entwurf des Antrags heißt es weiter, um dem Fahrerinnen- und Fahrermangel entgegenzuwirken, müssten Arbeits- und Wettbewerbsbedingungen, Aus- und Weiterbildungsfragen, wirksame Kontrollen, Digitalisierungsfolgen und auch Zuwanderungsbedingungen für das Berufsfeld weiterentwickelt werden. Der sich verschärfende Personalmangel wirke sich bereits auf Lieferketten aus. Es fehlten derzeit bereits schätzungsweise zwischen 60 000 und 80 000 Fahrerinnen und Fahrer. Im Entwurf heißt es etwa, es solle geprüft werden, wie ausländische Führerscheine vereinfacht anerkannt werden können und ob die Visaerteilung für Fahrpersonal aus Drittstaaten erleichtert werden könne.

(Text: dpa)