Kein Stellenabbau bei Alstom

Der geplante Abbau Hunderter Stellen beim Zugbauer Alstom ist nach einer Tarifeinigung vom Wochenende vorerst abgewendet - die Industriegewerkschaft Metall bezeichnete den Kompromiss am gestrigen Dienstag (21. März.) als «gute Nachricht» für die Beschäftigten.

«Dieses Verhandlungsergebnis stärkt die Bahnindustrie und kann damit entscheidend zum Gelingen der Verkehrswende beitragen», teilte der geschäftsführende IG-Metall-Vorstand Jürgen Kremer mit. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet.

Gewerkschaft und Konzern hatten sich bereits am Samstag (18. März) nach rund einem Jahr Verhandlungen auf einen Tarifkompromiss geeinigt, der den Erhalt der bis zu 1300 bedrohten Arbeitsplätze an den bundesweiten Alstom-Standorten vorsieht, hieß es von Arbeitgeberseite.

«Die Einigung auf einen Zukunftstarifvertrag ist ein echter Meilenstein für Alstom in Deutschland», teilte der Alstom-Präsident für die Region Deutschland, Österreich und Schweiz, Müslüm Yakisan, mit. «Damit sind die Weichen für mehr Wettbewerbsfähigkeit erfolgreich gestellt.»

Ganz vom Tisch ist ein Stellenabbau mit der gefundenen Lösung indes aus Sicht des Konzerns nicht. «Entscheidende Punkte sind Auslastung und Kapazitäten der Standorte», teilte ein Alstom-Sprecher am Dienstag mit. «Sollte sich die Standortauslastung nicht wie erwartet entwickeln und die Unterauslastung nicht durch Kurzarbeit oder vergleichbare wirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen ausgeglichen werden können, sind Verhandlungen über Personalabbau möglich.»

Neben der vorläufigen Beschäftigungssicherung sieht die Einigung dem Unternehmen zufolge auch den Einbehalt von Sonderzahlungen an die Beschäftigten in Höhe von bis zu 34 Millionen Euro vor. Sollten demnach bestimmte Kennzahlen in den Bereichen Produktivität, Qualität und Auslastung erreicht werden, werde den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das Geld zurückgezahlt.

Alstom hatte 2021 die Zugsparte des Bombardier-Konzerns übernommen und daraufhin den Abbau von bundesweit 900 bis 1300 Stellen angekündigt. Seither verhandelte der Konzern mit der Gewerkschaft.

(Text: dpa)

Zweistellige Lohnforderungen nicht aus der Luft gegriffen

Zweistellige Lohnforderungen in den laufenden Tarifrunden sind nach Einschätzung eines ZEW-Forschers angesichts der stark gestiegenen Teuerung nicht aus der Luft gegriffen. Im vergangenen Jahr machte die Inflation den Lohnanstieg zunichte, die Reallöhne der Arbeitnehmer in Deutschland sanken um 3,1 Prozent.

«Wenn die Arbeitnehmerseite in den aktuellen Lohnverhandlungen das Ziel verfolgt, diesen Reallohnverlust rückgängig zu machen, sollten die Löhne also mindestens um diese 3,1 Prozent wachsen», erläuterte Friedhelm Pfeiffer vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW).

Wenn es zudem das Ziel der Gewerkschaften sei, die Reallöhne konstant zu halten, dann sei die erwartete Inflation entscheidend. Pfeiffer geht wie auch die Bundesregierung von einer Teuerungsrate von durchschnittlich 6 Prozent in diesem Jahr aus. Damit wäre rechnerisch ein weiterer Lohnzuwachs von 6 Prozent erforderlich. Beiden Komponenten ergäben in Summe eine Forderung von 9,1 Prozent.

Wolle die Arbeitnehmerseite auch die Steigerungsrate der Reallöhne im Mittel der Jahre 2011 und 2021 erreichen, müssten die Löhne rechnerisch um 10,5 Prozent steigen. «Dennoch ist es wenig wahrscheinlich, dass es zu zweistelligen Lohnabschlüssen kommt», erwartet Pfeiffer. Es gelte auch höhere Lohnabschlüsse und mögliche Arbeitsplatzverluste abzuwägen.

In der Summe könnten bei Verdienstzuwächsen von 10,5 Prozent 567 000 Arbeitsplätze verloren gehen. Pfeiffer legte dabei einen in der Arbeitsmarktforschung verbreiteten Schätzwert zugrunde, wonach eine Reallohnerhöhung von 1 Prozent zu einem Beschäftigungsrückgang um 0,3 Prozent und umgekehrt eine Reallohnsenkung zu einem Zuwachs von 0,3 Prozent führt. Man könne allerdings davon ausgehen, «dass höhere Löhne auch die Attraktivität der Arbeit verbessern und dem Fachkräftemangel etwas entgegenwirken», sagte Pfeiffer.

Etwas Druck aus den laufenden Verhandlungen könnte nach Einschätzung des Volkswirtes die von der Bundesregierung eröffnete Möglichkeit einer steuer- und abgabenfreien Einmalzahlung von insgesamt 3000 Euro nehmen. Wenn das Angebot genutzt werde, bleibe den Beschäftigten bei gleichem Brutto mehr Netto.

(Text: dpa)

Tesla sucht Fachkräfte

Der US-Elektroautobauer Tesla hat nach Angaben der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) zunehmend Probleme bei der Suche nach Fachkräften. Gesucht würden Instandhalter, Elektriker, Maschinen- und Anlagenführer, Schichtleiter und Meister, sagte Agenturchef Jochem Freyer der Deutschen Presse-Agentur.

Seit rund einem Jahr produziert Tesla in Grünheide bei Berlin Elektroautos. Dort arbeiten nach Unternehmensangaben derzeit rund 10 000 Beschäftigte. «Wir haben gut 1400 Arbeitslose zu Tesla vermittelt», sagte Freyer. «Etwa die Hälfte war zuvor langzeitarbeitslos und hat Leistungen vom Jobcenter bezogen.»

Tesla ist nach Ansicht der Brandenburger Landesregierung ein Zugpferd für Investoren. «Das Unternehmen ist heute der größte industrielle Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb im Land Brandenburg. Ein Vorhaben dieser Größe stärkt den Industriestandort und schafft Arbeitsplätze in einem zukunftsfähigen Feld», sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD). «Das zieht weitere Ansiedlungen nach sich, bei Zulieferbetrieben, aber auch darüber hinaus.» In Brandenburg sei die gesamte Wertschöpfungskette von der Anoden- und Kathoden- sowie Zellfertigung bis hin zum fertigen Modul und zum Batterierecycling vertreten.

(Text: dpa)

Deutlich mehr Geld in der Zuckerindustrie

Die rund 5.500 Beschäftigten bei Nordzucker, Südzucker, Pfeifer und Langen sowie Consun Beet Company erhalten ab April 2023 deutlich mehr Geld. Darauf haben sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) und die Arbeitgeberseite geeinigt. Insgesamt steigt der Lohn für die Beschäftigten in der Zuckerindustrie um 7,5 Prozent in zwei Schritten. Für Auszubildende gibt es 200 Euro mehr.

Dazu Freddy Adjan, stellvertretender Vorsitzender NGG: „Durch den hohen tabellenwirksamen Abschluss haben wir es geschafft, einen Reallohnverlust für die Beschäftigten zu verhindern. Wir konnten zudem vereinbaren, dass die Laufzeit des Tarifvertrages zum 31. März 2024 endet. Das gibt uns die Möglichkeit, flexibler auf die wirtschaftlichen Entwicklungen im kommenden Jahr zu reagieren.“

Hintergrund:

Zum 1.4.2023 steigen die Löhne für die Beschäftigten bei Nordzucker, Südzucker, Pfeifer und Langen sowie Consun Beet Company um 5,5 Prozent. Zum 1.10.23 erfolgt eine weitere Anhebung um 2,0 Prozent.

Auszubildende erhalten in allen Ausbildungsjahren monatlich 200 Euro mehr. Der Tarifvertrag kann zum 31.03.2024 gekündigt werden.

(Text: Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG))

1,1 Milliarden Stunden - Arbeitsvolumen 2022 gestiegen

Die Erwerbstätigen in Deutschland haben im vergangenen Jahr in Summe mehr gearbeitet. Das Arbeitsvolumen stieg um 1,4 Prozent auf 61,1 Milliarden Stunden, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit (IAB) in Nürnberg am 7. März mitteilte.

Im Vergleich zu 2019, dem Jahr vor der Corona-Pandemie, lag das Arbeitsvolumen 2022 aber um 1,6 Prozent niedriger. Pro Person betrug die Arbeitszeit im vergangenen Jahr 1341 Stunden - ein Anstieg um 0,1 Prozent im Vergleich zu 2021. Im Vor-Corona-Jahr 2019 hatte dieser Wert noch 2,3 Prozent höher gelegen.

Unterdessen wuchs die Beschäftigung weiter: Die Zahl der Erwerbstätigen stieg 2022 binnen Jahresfrist um 590 000 Menschen auf den Rekord von im Schnitt 45,57 Millionen. «Ein Zuwachs von mehr als einer halben Million Erwerbstätigen in einem krisenhaften Jahr ist bemerkenswert», sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs «Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen».

Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten kletterte dabei mit 2,0 Prozent stärker als die der Vollzeitbeschäftigten mit 1,3 Prozent. Grund war demnach der Zuwachs an Beschäftigten in Branchen mit hohem Teilzeitanteil wie dem Gastgewerbe.

Den größten Anteil am Anstieg der Arbeitszeit 2022 hat den Angaben zufolge der Rückgang der Kurzarbeit. Nach ersten Hochrechnungen der Forscher sank die Kurzarbeit im Jahresschnitt im Vergleich zum Vorjahr um 1,42 Millionen auf 429 000 Personen.

Dieser Effekt werde aber über Arbeitsausfälle durch Krankheit auf Rekordniveau wieder zunichtegemacht, hieß es. Der Krankenstand lag 2022 mit 5,95 Prozent demnach deutlich über dem Wert des Vorjahres (4,42 Prozent) und erreichte den höchsten Wert seit 1991. Die Forscher führen dies auf die starke Zunahme von Atemwegsinfekten und Erkältungskrankheiten einschließlich einer Vielzahl an Corona-Infektionen im Jahr 2022 zurück.

(Text: dpa)

Verdi fordert 2,50 Euro mehr Stundenlohn im Einzelhandel

Die Gewerkschaft Verdi macht sich beim Handel bereit für die nächste große Tarifrunde. Als erster Bezirk hat sich die Tarifkommission Hessen auf eine Forderung nach 2,50 Euro mehr Stundenlohn im Einzel- und Versandhandel festgelegt.

Das entspreche je nach Lohngruppe einer Erhöhung zwischen 8 und 20 Prozent, teilte der Landesfachbereich Handel am gestrigen Donnerstag (16. März) in Frankfurt auf Anfrage mit. Im Groß- und Außenhandel verlangt die Gewerkschaft 13 Prozent mehr Geld, mindestens aber 400 Euro im Monat. Die Tarifverhandlungen für die rund 3,8 Millionen Beschäftigten im Handel werden regional geführt. In Hessen ist der erste Termin für den 24. April vereinbart.

Die Arbeitgeber bezeichneten die Forderungen als überzogen und nicht erfüllbar. Der Handelsverband Hessen sprach sich dagegen aus, den späteren Abschluss für allgemeinverbindlich zu erklären, weil dies bei vielen kleineren Unternehmen Arbeitsplätze gefährde. Grundsätzlich wollen die Arbeitgeber die Inflationsausgleichsprämien nutzen, die vom Bund steuer- und abgabenfrei gestellt worden sind.

(Text: dpa)

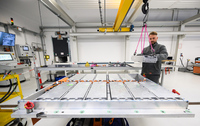

VW-Batteriesparte PowerCo hat eigenen Haustarifvertrag

Für die Beschäftigten von Volkswagens interner Batteriesparte PowerCo gibt es jetzt einen eigenen Haustarifvertrag. Dies teilten das Unternehmen und die IG Metall am 14. März mit. Das Tarifwerk enthält unter anderem Regelungen zu den grundsätzlichen Arbeitsbedingungen und Gehältern, zur betrieblichen Altersversorgung und zu flexiblen Arbeitszeitmodellen wie etwa einer optionalen Vier-Tage-Woche.

Gelten sollen die Vereinbarungen ab Anfang Mai. Die Gewerkschaft sprach von einem «wichtigen Signal» vor allem für den Standort Salzgitter, wo PowerCo eine Batteriezellfabrik baut und die Aktivitäten auch in anderen Ländern steuern will.

«Künftig können Beschäftigte ihre wöchentliche Arbeitszeit flexibel unter Berücksichtigung betrieblicher Belange anpassen», erklärte VW. «So haben die Beschäftigten zwei Mal im Jahr die Möglichkeit, ihre Arbeitszeit in sechs Stufen zwischen 28 und 40 Wochenstunden in Absprache mit der jeweiligen Führungskraft zu verändern.» Mit solchen Wahlmöglichkeiten will das Unternehmen attraktiv für Neuzugänge werden und mehr Flexibilität für Kolleginnen und Kollegen schaffen, die zum Beispiel Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Der Tarifvertrag gilt bundesweit und läuft zunächst bis Ende 2025.

In der Firma PowerCo hat der Volkswagen-Konzern sein Geschäft rund um Elektroauto-Akkus gebündelt - von der Beschaffung der Rohstoffe über den Aufbau eigener Batteriezellwerke und die Fertigung der Zellen bis zum Recycling und zur Erforschung verschiedener Batterietechnologien. Es gibt Überlegungen, die Sparte mittelfristig auch an die Börse zu bringen - die Rechtsform einer Europäischen Aktiengesellschaft hat sie bereits. Den Angaben zufolge arbeiten bei PowerCO derzeit rund 600 Menschen, im Laufe dieses Jahres sollen es bis zu 1500 werden.

(Text: dpa)

EVG lehnt DB-Angebot ab

Die Deutsche Bahn (DB) hat der EVG in der zweiten Verhandlungsrunde (14. März) ein umfassendes Angebot vorgelegt. Die DB hat dabei zwei zentrale Themen der Gewerkschaft aufgegriffen: Mindestlohn und Anpassung regionaler Lohnunterschiede. Der Fokus des Angebots liegt auf einer deutlichen Lohnerhöhung, im Schnitt gibt es 11 Prozent mehr Geld in den kommenden 12 Monaten.

DB‑Personalvorstand Martin Seiler: „Wir sind einen großen Schritt auf die EVG zugegangen. Im Sinne unserer Mitarbeitenden und unserer Fahrgäste brauchen wir eine zügige und tragfähige Lösung. Das Angebot bietet unseren Mitarbeitenden eine schnelle finanzielle Entlastung mit einer starken sozialen Komponente.“

Für die DB ist die Ablehnung des Angebots nicht nachvollziehbar, da sie auf zentrale Forderungen der EVG eingegangen ist. Die DB fordert die EVG auf, die Verhandlungen zeitnah fortzusetzen. Martin Seiler würdigte die konstruktive Atmosphäre in der zweiten Runde und betonte: „Der vereinbarte nächste Termin Ende April ist angesichts der berechtigten Erwartungen unserer Mitarbeitenden zu weit entfernt. Wir sind jederzeit bereit, die Verhandlungen zu einem früheren Zeitpunkt fortzusetzen.“

Das Gesamtangebot der DB im Detail:

Die Löhne der DB-Beschäftigten steigen in zwei Schritten um insgesamt 5 Prozent: ab dem 1. Dezember 2023 um 3 Prozent, ab dem 1. August 2024 noch einmal um 2 Prozent.

Als soziale Komponente zur Abfederung der gestiegenen Lebenshaltungskosten erhalten die Mitarbeitenden eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 2.500 Euro (Azubis: 1.250 Euro): Im Mai 2023 gibt es 1.500 Euro (Azubis: 750 Euro), im Januar 2024 gibt es 1.000 Euro (Azubis: 500 Euro).

Es wird ein „tariflicher Bahn-Mindestlohn“ in Höhe von 13 Euro pro Stunde eingeführt. Damit geht die DB eindeutig und deutlich über den gesetzlichen Mindestlohn hinaus.

Soweit nach der Einführung des tariflichen Bahn-Mindestlohns regionale Lohnunterschiede bleiben, verpflichtet sich die DB, über entsprechende Anpassungen zu verhandeln.

Weitere Punkte des Angebots stecken zeitgemäße tarifliche Rahmenbedingungen ab, um Kundenbedürfnisse attraktiver erfüllen zu können und wettbewerbsfähige Beschäftigung zu sichern. Zum Beispiel geht es um das Ermöglichen mehrere Auswärtsübernachtungen für Lokführer bei DB Cargo auf freiwilliger Basis, so wie bei Konkurrenten im Markt längst üblich.

Die Laufzeit beträgt 27 Monate.

(Text: Deutsche Bahn)

Deutliche Einkommenserhöhungen durchgesetzt

In der kurzfristig einberufenen vierten Tarifverhandlungsrunde für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten bei der Deutschen Post AG haben die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und die Arbeitgeber ein Verhandlungsergebnis erzielt, das deutliche Erhöhungen der Entgelte und der Vergütungen für Auszubildende und dual Studierende beinhaltet.

„Das ist ein gutes Ergebnis, das ohne den Druck und die hohe Streikbereitschaft unserer Mitglieder nicht hätte erreicht werden können“, sagte die stellvertretende ver.di-Vorsitzende und Verhandlungsführerin Andrea Kocsis. „Positiv sind die hohe Einmalzahlung im April, die Erhöhung der monatlichen Inflationsausgleichssonderzahlung um 20 Prozent gegenüber dem letzten Angebot der Arbeitgeber und das Vorziehen der tabellenwirksamen Festbetragserhöhung um acht Monate. Mit diesem Tarifergebnis wird unser wichtigstes Ziel, einen Inflationsausgleich insbesondere für die unteren Einkommensgruppen zu schaffen, nach den aktuellen Prognosen der zu erwartenden Preissteigerungsrate erreicht.“ Zudem sei mit dem Tarifergebnis der Einkommenszuwachs für die Tarifbeschäftigten über die gesamte Laufzeit des Tarifvertrages um 25 Prozent gegenüber dem letzten Arbeitgeberangebot erhöht worden.

ver.di wird nun eine Urabstimmung der ver.di-Mitglieder des Unternehmens über das Tarifergebnis einleiten. Die ver.di-Tarifkommission empfiehlt den ver.di-Mitgliedern die Annahme des Tarifergebnisses.

Im Einzelnen sieht der Tarifvertrag, der eine Laufzeit von 24 Monaten bis 31. Dezember 2024 hat, folgende Regelungen vor: Die Tarifbeschäftigten sowie die Auszubildenden und dual Studierenden erhalten im April 2023 eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichssonderzahlung von 1.020 Euro (Teilzeitbeschäftigte anteilig); von Mai 2023 bis einschließlich März 2024 erhalten sie zudem eine monatliche steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichssonderzahlung in Höhe von 180 Euro (damit wurde diese Zahlung um 20 Prozent im Vergleich zum letzten Arbeitgeberangebot erhöht). Ab April 2024 erhalten alle Vollzeitbeschäftigten (Teilzeitbeschäftigte anteilig) eine tabellenwirksame Festbetragserhöhung von monatlich 340 Euro, das entspricht in den unteren drei Entgeltgruppen einer Erhöhung von 16,1 bis elf Prozent.

Zudem erwerben künftig neu eingestellte Beschäftigte bereits nach 30 Tagen Tätigkeit einen Anspruch auf ein 13. Monatsgehalt, bislang war dies erst nach einem Jahr Beschäftigung der Fall. Die Postzulage für die Beamtinnen und Beamten bei der Post in Höhe von vier Prozent der individuellen Besoldung wird fortgeschrieben.

(Text: ver.di)

Galeria schließt 52 Warenhäuser

Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will nach Angaben des Gesamtbetriebsrats 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. «Insgesamt werden somit weit über 5000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren Arbeitsplatz verlieren», berichteten die Arbeitnehmervertreter des Unternehmens am gestrigen Montag (13. März). «Dies ist ein rabenschwarzer Tag», betonte der Betriebsrat.

Der Hintergrund: Galeria Karstadt Kaufhof hatte Ende Oktober zum zweiten Mal innerhalb von weniger als drei Jahren Rettung in einem Schutzschirm-Insolvenzverfahren suchen müssen. Als Grund für die bedrohliche Lage des Unternehmens nannte Konzernchef Miguel Müllenbach damals in einem Mitarbeiterbrief die explodierenden Energiepreise und die Konsumflaute in Deutschland. Der Manager ließ von Anfang an keinen Zweifel daran, dass die erneute Sanierung mit erheblichen Einschnitten in das Filialnetz und einem deutlichen Stellenabbau verbunden sein würde.

Es ist bereits der zweite Versuch, den Handelsriesen durch ein Schutzschirmverfahren und den damit verbundenen Schuldenschnitt wieder dauerhaft auf Erfolgskurs zu bringen. Ein erster Anlauf, der 2020 während des ersten Corona-Lockdowns gestartet worden war, hatte dem Unternehmen trotz der Schließung von rund 40 Filialen, dem Abbau von etwa 4000 Stellen und der Streichung von mehr als zwei Milliarden Euro an Schulden nur vorübergehende Entlastung gebracht.

Bereits Anfang 2021 und Anfang 2022 noch einmal musste der geschrumpfte Handelsriese angesichts der Pandemie um staatliche Unterstützung bitten. Insgesamt griff der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) dem Traditionsunternehmen in zwei Hilfsaktionen mit 680 Millionen Euro unter die Arme - ohne Erfolg.

Der Galeria-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz, der auch schon das erste Schutzschirmverfahren als Sanierungsexperte begleitet hatte, zeigte sich zuletzt zuversichtlich, dass es dank des zweiten Schutzschirmverfahrens noch eine Perspektive für den Warenhauskonzern gebe. «Ich bin davon überzeugt, dass die Galeria-Warenhäuser eine Zukunft haben, wenn auch nicht in ihrer derzeitigen Form», betonte der Sanierer in einem Interview. Der Handelsriese müsse dafür allerdings kleiner und dezentraler werden. Galeria werde hoffentlich «in drei Kalenderjahren» wieder Gewinn machen. Vorher fielen wegen der Umstrukturierungskosten etwa für Umbauten sicher weitere Verluste an.

(Text: dpa)